よむ、つかう、まなぶ。

概要 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/decision0613.html |

| 出典情報 | 経済財政運営と改革の基本方針2025(6/13)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

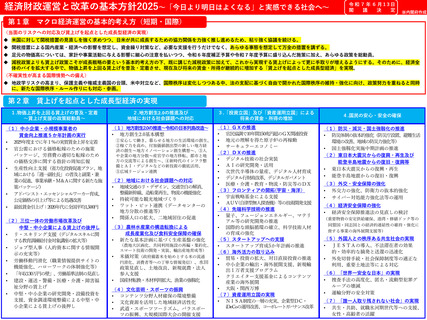

第1章

マクロ経済運営の基本的考え方(中長期)

第3章

中長期的に持続可能な経済社会の実現

(人口減少下における持続可能な経済社会の構築)

経済・財政・社会保障の持続可能性を確保するため、生産年齢人口の減少が本格化する中にあっても、中長期的に実質1%を安定的に上回る成長を確保。その上で、それよりも更に高い成長の

実現を目指す。こうした経済において、2%の物価安定目標を実現する下で、2040年頃に名目GDP1,000兆円程度の経済が視野に入る。

「経済・財政新生計画」に基づき、経済あっての財政との考え方の下、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行うとともに、歳出・歳入両面の改革を継続。

(人中心の国づくり)

人材希少社会において、国民の不安を取り除き、公教育の充実、自己実現を可能とする環境の整備、地方創生等により、人中心の国づくりを進め、人財尊重社会を築く。

国民一人一人にとって、Well-being(幸福度)の高い、豊かさ、安心・安全、自由、自分らしさを実感できる活力ある経済社会を構築。

1.「経済・財政新生計画」の推進

•

•

•

•

経済あっての財政との考え方の下、財政健全化目標によって、米国の関税措置への対応や物価高への的確な対応も含め、状況に応じたマクロ経済政策の選択肢が歪められてはならない。金利が

上昇する局面において、大災害や有事に十分に対応する財政余力を確保し、将来の経済・財政・社会保障の持続可能性を確保していく。

2025年度から2026年度を通じて、可能な限り早期の国・地方を合わせたPB黒字化を目指す。ただし、米国の関税措置の影響は不透明であり、その経済財政への影響の検証を行い、的確に対応

すべきであり、必要に応じ、目標年度の再確認を行う。その上で、「経済・財政新生計画」の期間を通じて、PBの一定の黒字幅を確保しつつ、債務残高対GDP比を、まずはコロナ禍前の水

準に向けて安定的に引き下げることを目指し、経済再生と財政健全化を両立させる歩みを更に前進させる。

2027年度までの間、歳出改革努力を継続しつつ、日本経済が新たなステージに移行しつつあることが明確になる中で、経済・物価動向等を踏まえ、各年度の予算編成において適切に反映する。

PBの黒字化を達成した後、黒字幅が一定水準を超えた場合には、経済成長等に資するような政策の拡充を通じて経済社会に還元することをあらかじめルール化することについても、検討に着手。

2.主要分野ごとの重要課題と取組方針

(1)全世代型社会保障の構築

• 医療・介護・障害福祉分野の処遇改善・業務負担軽減等

持続可能な社会保障制度のための改革実行、現役世代の保険料負担を含む国民負担軽減を実現

• 中長期的な介護提供体制の確保:医療・介護連携、多職種間の連携、介護テクノロジーの社会

実装、事業者間の連携・協働化や大規模化、介護人材の確保・定着

• 中長期的な医療提供体制の確保:かかりつけ医機能、適切なオンライン診療の推進、新たな地域医療構想、

医師偏在への対応、妊娠・出産・産後の経済的負担の軽減、小児周産期医療、リフィル処方箋

•

•

•

•

•

働き方に中立的な年金制度の構築:更なる被用者保険の適用拡大、「年収の壁」への対応

疾患に応じた対策等:がん対策、循環器病対策、慢性腎臓病対策等、女性の健康支援、睡眠

対策、いわゆる国民皆歯科健診、リハビリテーションによる自立支援・在宅復帰・社会復帰

予防・健康づくり、重症化予防:データヘルス計画に基づくコラボヘルス、エビデンスに基

づくPHRや健康経営、職域でのがん検診の普及、糖尿病性腎症の重症化予防

創薬力強化とイノベーション推進:国際水準の治験・臨床試験実施体制、医薬品安定供給

(2)少子化対策及びこども・若者政策の推進

• 「こどもまんなか社会」、少子化の流れを変えるとともに、こども・若者のWell-beingを高める

• 加速化プランの本格実施と効果検証の徹底:保育士等の処遇改善、保育士配置の改善、こど

も誰でも通園制度の全国展開、放課後児童クラブ、子ども・子育て支援金制度の円滑な導入

• こども大綱の推進:困難に直面するこどもや青年期の若者等の支援(こども・若者シェル

ターなど)、プレコンセプションケア、こどもの貧困解消、ひとり親家庭支援、児童虐待の

予防、ヤングケアラーの支援、こども・若者の自殺対策

(3)公教育の再生・研究活動の活性化

• 質の高い公教育の再生を通じて我が国の学校教育の更なる高みを目指す

• 公教育の再生:学習指導要領の改訂、教師の働き方改革の更なる加速化・処遇改善、中学校

35人学級実現に向けた定数改善、外国人児童生徒への支援体制の強化、大学の連携、再編・

統合による機能強化、留学生支援策の戦略的活用

• 研究の質を高める仕組みの構築:官民連携による、先端大型研究施設の戦略的な整備・共

用・高度化の推進 、高度専門人材の育成・確保、博士課程学生や若手研究者の処遇向上

(4)戦略的な社会資本整備の推進

• 進行するインフラ老朽化に対して、緊急性や経済的・社会的影響等を勘案し、優先順位を明

らかにして対策を進めるとともに対策の効果の見える化を進める

• 持続可能なインフラマネジメント:新技術・データの活用、予防保全型への本格転換

• 公共投資の効率化・重点化:建設現場の自動化・省人化、建設業の担い手の確保・育成

• PPP/PFIの推進

• 持続可能な土地及び水資源の利用・管理:空き家・所有者不明土地等対策

(5)持続可能な地方行財政基盤の強化

• 地方公共団体における地域の担い手を始めとする資源の不足や偏在に対応し、将来にわたり

持続可能な形で行政サービスを提供していく観点から、国・都道府県・市町村の役割の見直

しを含め、地方公共団体の事務執行上の課題解決に向けた議論を促進

• 地方の一般財源の総額を確保(2024年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確

保)

• 自治体DX(フロントヤード改革とバックヤード改革の一体的取組)

3.計画推進のための取組の強化

4.物価上昇に合わせた公的制度の点検・見直し

「EBPMアクションプラン」 、「改革実行プログラム」 及び「進捗管理・点検・評価表」

に基づき、毎年改革の進捗管理・点検・評価

第4章

•

予算、税制における長年据え置かれたままの公的制度に係る基準額や閾値について、国民生活

へ深刻な影響が及ばないよう、省庁横断的・網羅的に点検・見直し

当面の経済財政運営と令和8年度予算編成に向けた考え方

米国の関税措置への対応や当面の物価高への対応を始め、経済財政運営に万全を期す。令和6年度補正予算並びに令和7年度予算及び関連する施策を迅速かつ着実に執行する。

令和8年度予算は、本方針及び骨太方針2024に基づき、中期的な経済財政の枠組みに沿った編成を行う。

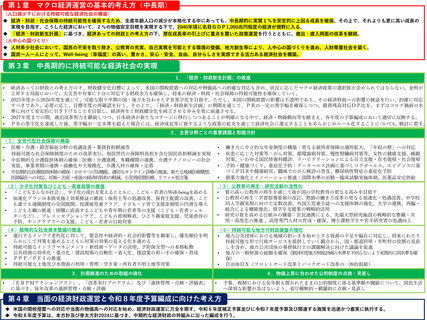

マクロ経済運営の基本的考え方(中長期)

第3章

中長期的に持続可能な経済社会の実現

(人口減少下における持続可能な経済社会の構築)

経済・財政・社会保障の持続可能性を確保するため、生産年齢人口の減少が本格化する中にあっても、中長期的に実質1%を安定的に上回る成長を確保。その上で、それよりも更に高い成長の

実現を目指す。こうした経済において、2%の物価安定目標を実現する下で、2040年頃に名目GDP1,000兆円程度の経済が視野に入る。

「経済・財政新生計画」に基づき、経済あっての財政との考え方の下、潜在成長率の引上げに重点を置いた政策運営を行うとともに、歳出・歳入両面の改革を継続。

(人中心の国づくり)

人材希少社会において、国民の不安を取り除き、公教育の充実、自己実現を可能とする環境の整備、地方創生等により、人中心の国づくりを進め、人財尊重社会を築く。

国民一人一人にとって、Well-being(幸福度)の高い、豊かさ、安心・安全、自由、自分らしさを実感できる活力ある経済社会を構築。

1.「経済・財政新生計画」の推進

•

•

•

•

経済あっての財政との考え方の下、財政健全化目標によって、米国の関税措置への対応や物価高への的確な対応も含め、状況に応じたマクロ経済政策の選択肢が歪められてはならない。金利が

上昇する局面において、大災害や有事に十分に対応する財政余力を確保し、将来の経済・財政・社会保障の持続可能性を確保していく。

2025年度から2026年度を通じて、可能な限り早期の国・地方を合わせたPB黒字化を目指す。ただし、米国の関税措置の影響は不透明であり、その経済財政への影響の検証を行い、的確に対応

すべきであり、必要に応じ、目標年度の再確認を行う。その上で、「経済・財政新生計画」の期間を通じて、PBの一定の黒字幅を確保しつつ、債務残高対GDP比を、まずはコロナ禍前の水

準に向けて安定的に引き下げることを目指し、経済再生と財政健全化を両立させる歩みを更に前進させる。

2027年度までの間、歳出改革努力を継続しつつ、日本経済が新たなステージに移行しつつあることが明確になる中で、経済・物価動向等を踏まえ、各年度の予算編成において適切に反映する。

PBの黒字化を達成した後、黒字幅が一定水準を超えた場合には、経済成長等に資するような政策の拡充を通じて経済社会に還元することをあらかじめルール化することについても、検討に着手。

2.主要分野ごとの重要課題と取組方針

(1)全世代型社会保障の構築

• 医療・介護・障害福祉分野の処遇改善・業務負担軽減等

持続可能な社会保障制度のための改革実行、現役世代の保険料負担を含む国民負担軽減を実現

• 中長期的な介護提供体制の確保:医療・介護連携、多職種間の連携、介護テクノロジーの社会

実装、事業者間の連携・協働化や大規模化、介護人材の確保・定着

• 中長期的な医療提供体制の確保:かかりつけ医機能、適切なオンライン診療の推進、新たな地域医療構想、

医師偏在への対応、妊娠・出産・産後の経済的負担の軽減、小児周産期医療、リフィル処方箋

•

•

•

•

•

働き方に中立的な年金制度の構築:更なる被用者保険の適用拡大、「年収の壁」への対応

疾患に応じた対策等:がん対策、循環器病対策、慢性腎臓病対策等、女性の健康支援、睡眠

対策、いわゆる国民皆歯科健診、リハビリテーションによる自立支援・在宅復帰・社会復帰

予防・健康づくり、重症化予防:データヘルス計画に基づくコラボヘルス、エビデンスに基

づくPHRや健康経営、職域でのがん検診の普及、糖尿病性腎症の重症化予防

創薬力強化とイノベーション推進:国際水準の治験・臨床試験実施体制、医薬品安定供給

(2)少子化対策及びこども・若者政策の推進

• 「こどもまんなか社会」、少子化の流れを変えるとともに、こども・若者のWell-beingを高める

• 加速化プランの本格実施と効果検証の徹底:保育士等の処遇改善、保育士配置の改善、こど

も誰でも通園制度の全国展開、放課後児童クラブ、子ども・子育て支援金制度の円滑な導入

• こども大綱の推進:困難に直面するこどもや青年期の若者等の支援(こども・若者シェル

ターなど)、プレコンセプションケア、こどもの貧困解消、ひとり親家庭支援、児童虐待の

予防、ヤングケアラーの支援、こども・若者の自殺対策

(3)公教育の再生・研究活動の活性化

• 質の高い公教育の再生を通じて我が国の学校教育の更なる高みを目指す

• 公教育の再生:学習指導要領の改訂、教師の働き方改革の更なる加速化・処遇改善、中学校

35人学級実現に向けた定数改善、外国人児童生徒への支援体制の強化、大学の連携、再編・

統合による機能強化、留学生支援策の戦略的活用

• 研究の質を高める仕組みの構築:官民連携による、先端大型研究施設の戦略的な整備・共

用・高度化の推進 、高度専門人材の育成・確保、博士課程学生や若手研究者の処遇向上

(4)戦略的な社会資本整備の推進

• 進行するインフラ老朽化に対して、緊急性や経済的・社会的影響等を勘案し、優先順位を明

らかにして対策を進めるとともに対策の効果の見える化を進める

• 持続可能なインフラマネジメント:新技術・データの活用、予防保全型への本格転換

• 公共投資の効率化・重点化:建設現場の自動化・省人化、建設業の担い手の確保・育成

• PPP/PFIの推進

• 持続可能な土地及び水資源の利用・管理:空き家・所有者不明土地等対策

(5)持続可能な地方行財政基盤の強化

• 地方公共団体における地域の担い手を始めとする資源の不足や偏在に対応し、将来にわたり

持続可能な形で行政サービスを提供していく観点から、国・都道府県・市町村の役割の見直

しを含め、地方公共団体の事務執行上の課題解決に向けた議論を促進

• 地方の一般財源の総額を確保(2024年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確

保)

• 自治体DX(フロントヤード改革とバックヤード改革の一体的取組)

3.計画推進のための取組の強化

4.物価上昇に合わせた公的制度の点検・見直し

「EBPMアクションプラン」 、「改革実行プログラム」 及び「進捗管理・点検・評価表」

に基づき、毎年改革の進捗管理・点検・評価

第4章

•

予算、税制における長年据え置かれたままの公的制度に係る基準額や閾値について、国民生活

へ深刻な影響が及ばないよう、省庁横断的・網羅的に点検・見直し

当面の経済財政運営と令和8年度予算編成に向けた考え方

米国の関税措置への対応や当面の物価高への対応を始め、経済財政運営に万全を期す。令和6年度補正予算並びに令和7年度予算及び関連する施策を迅速かつ着実に執行する。

令和8年度予算は、本方針及び骨太方針2024に基づき、中期的な経済財政の枠組みに沿った編成を行う。