よむ、つかう、まなぶ。

4 まとめ (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |

| 出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

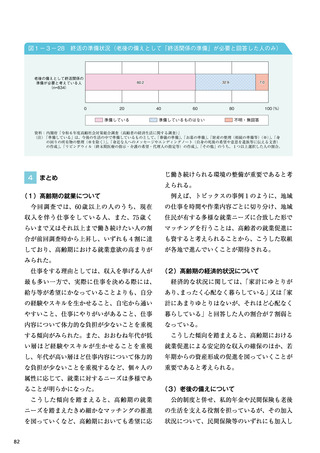

し、2割弱となっており、収入面や健康面等、

ない場合には、日常的な金融経済活動や意思決

高齢期のリスクに応じた備えは全体的に進展し

定等の場面において支障が生じることも考えら

ているといえる。

れる。

一方、老後のために必要だと思う備えについ

こうした傾向を踏まえると、ひとり暮らしや

て約4割の人が終活関係の準備を挙げていると

認知機能が低下した高齢者が安心して生活を送

ころ、そのうち、実際に葬儀やお墓の準備、財

ることができるよう、認知機能の低下等に伴う

産の整理等、今後の生活に向けた準備を行って

財産管理の備えの必要性についての認識を高め

いない人の割合は約3割となっており、こうし

ていくことや、地域において必要に応じて金銭

た準備の必要性を感じつつも、実際には取り組

管理や意思決定支援等の日常生活支援を受けら

むことができていない層が一定程度存在して

れる体制を構築していくことが重要であると考

いることが明らかになった。

えられる。

例えば、トピックスの事例2のように、金融

に関する備え(認知機能の低下等に伴う、財産

機関や医療機関等の市民の生活に必要なサービ

管理の相談(金銭管理サービスの利用等)

)

」が

スを提供する現場への負担を可能な限り抑えつ

必要と回答した割合は1割以下となっている。

つ、日常的な金銭管理サービスの提供や意思決

家族・親族等頼れる相手がいる、あるいは管理

定サポーターによる支援等を行う仕組みを構築

が必要な財産を保有していないなど、様々な背

することは、身寄りのない高齢者も含め、地域

景が考えられるが、性別、年代、家族形態にか

において住民が安心して暮らし続けられる社会

かわらず、全体的に低い割合であった。加齢に

の実現に資すると考えられることから、こうし

伴う認知機能の低下は誰にでも起こり得ること

た取組が各地で進んでいくことが期待される。

第3節 〈特集①〉高齢者の経済生活をめぐる動向について

さらに、老後のための備えとして「財産管理

高齢化の状況

であり、特に、頼れる家族・親族等が身近にい

第1章

ていない人の割合は前回調査時から大きく低下

83

ない場合には、日常的な金融経済活動や意思決

高齢期のリスクに応じた備えは全体的に進展し

定等の場面において支障が生じることも考えら

ているといえる。

れる。

一方、老後のために必要だと思う備えについ

こうした傾向を踏まえると、ひとり暮らしや

て約4割の人が終活関係の準備を挙げていると

認知機能が低下した高齢者が安心して生活を送

ころ、そのうち、実際に葬儀やお墓の準備、財

ることができるよう、認知機能の低下等に伴う

産の整理等、今後の生活に向けた準備を行って

財産管理の備えの必要性についての認識を高め

いない人の割合は約3割となっており、こうし

ていくことや、地域において必要に応じて金銭

た準備の必要性を感じつつも、実際には取り組

管理や意思決定支援等の日常生活支援を受けら

むことができていない層が一定程度存在して

れる体制を構築していくことが重要であると考

いることが明らかになった。

えられる。

例えば、トピックスの事例2のように、金融

に関する備え(認知機能の低下等に伴う、財産

機関や医療機関等の市民の生活に必要なサービ

管理の相談(金銭管理サービスの利用等)

)

」が

スを提供する現場への負担を可能な限り抑えつ

必要と回答した割合は1割以下となっている。

つ、日常的な金銭管理サービスの提供や意思決

家族・親族等頼れる相手がいる、あるいは管理

定サポーターによる支援等を行う仕組みを構築

が必要な財産を保有していないなど、様々な背

することは、身寄りのない高齢者も含め、地域

景が考えられるが、性別、年代、家族形態にか

において住民が安心して暮らし続けられる社会

かわらず、全体的に低い割合であった。加齢に

の実現に資すると考えられることから、こうし

伴う認知機能の低下は誰にでも起こり得ること

た取組が各地で進んでいくことが期待される。

第3節 〈特集①〉高齢者の経済生活をめぐる動向について

さらに、老後のための備えとして「財産管理

高齢化の状況

であり、特に、頼れる家族・親族等が身近にい

第1章

ていない人の割合は前回調査時から大きく低下

83