よむ、つかう、まなぶ。

総-1 医薬品の費用対効果評価案について[216KB] (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57122.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第607回 4/23)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

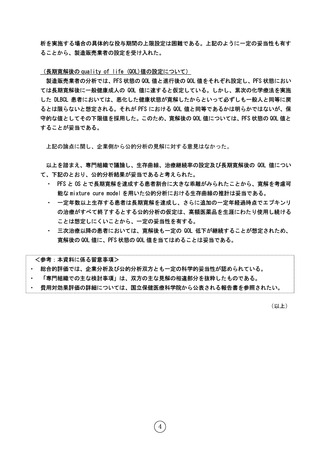

析を実施する場合の具体的な投与期間の上限設定は困難である。上記のように一定の妥当性も有す

ることから、製造販売業者の設定を受け入れた。

(長期寛解後の quality of life (QOL)値の設定について)

製造販売業者の分析では、PFS 状態の QOL 値と進行後の QOL 値をそれぞれ設定し、PFS 状態におい

ては長期寛解後に一般健康成人の QOL 値に達すると仮定している。しかし、累次の化学療法を実施

した DLBCL 患者においては、悪化した健康状態が寛解したからといって必ずしも一般人と同等に戻

るとは限らないと想定される。それが PFS における QOL 値と同等であるかは明らかではないが、保

守的な値としてその下限値を採用した。このため、寛解後の QOL 値については、PFS 状態の QOL 値と

することが妥当である。

上記の論点に関し、企業側から公的分析の見解に対する意見はなかった。

以上を踏まえ、専門組織で議論し、生存曲線、治療継続率の設定及び長期寛解後の QOL 値につい

て、下記のとおり、公的分析結果が妥当であると考えられた。

・

PFS と OS とで長期寛解を達成する患者割合に大きな乖離がみられたことから、寛解を考慮可

能な mixture cure model を用いた公的分析における生存曲線の推計は妥当である。

・

一定年数以上生存する患者は長期寛解を達成し、さらに追加の一定年経過時点でエプキンリ

の治療がすべて終了するとする公的分析の仮定は、高額医薬品を生涯にわたり使用し続ける

ことは想定しにくいことから、一定の妥当性を有する。

・

三次治療以降の患者においては、寛解後も一定の QOL 低下が継続することが想定されため、

寛解後の QOL 値に、PFS 状態の QOL 値を当てはめることは妥当である。

<参考:本資料に係る留意事項>

・

総合的評価では、企業分析及び公的分析双方とも一定の科学的妥当性が認められている。

・

「専門組織での主な検討事項」は、双方の主な見解の相違部分を抜粋したものである。

・

費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。

(以上)

4

ることから、製造販売業者の設定を受け入れた。

(長期寛解後の quality of life (QOL)値の設定について)

製造販売業者の分析では、PFS 状態の QOL 値と進行後の QOL 値をそれぞれ設定し、PFS 状態におい

ては長期寛解後に一般健康成人の QOL 値に達すると仮定している。しかし、累次の化学療法を実施

した DLBCL 患者においては、悪化した健康状態が寛解したからといって必ずしも一般人と同等に戻

るとは限らないと想定される。それが PFS における QOL 値と同等であるかは明らかではないが、保

守的な値としてその下限値を採用した。このため、寛解後の QOL 値については、PFS 状態の QOL 値と

することが妥当である。

上記の論点に関し、企業側から公的分析の見解に対する意見はなかった。

以上を踏まえ、専門組織で議論し、生存曲線、治療継続率の設定及び長期寛解後の QOL 値につい

て、下記のとおり、公的分析結果が妥当であると考えられた。

・

PFS と OS とで長期寛解を達成する患者割合に大きな乖離がみられたことから、寛解を考慮可

能な mixture cure model を用いた公的分析における生存曲線の推計は妥当である。

・

一定年数以上生存する患者は長期寛解を達成し、さらに追加の一定年経過時点でエプキンリ

の治療がすべて終了するとする公的分析の仮定は、高額医薬品を生涯にわたり使用し続ける

ことは想定しにくいことから、一定の妥当性を有する。

・

三次治療以降の患者においては、寛解後も一定の QOL 低下が継続することが想定されため、

寛解後の QOL 値に、PFS 状態の QOL 値を当てはめることは妥当である。

<参考:本資料に係る留意事項>

・

総合的評価では、企業分析及び公的分析双方とも一定の科学的妥当性が認められている。

・

「専門組織での主な検討事項」は、双方の主な見解の相違部分を抜粋したものである。

・

費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。

(以上)

4