よむ、つかう、まなぶ。

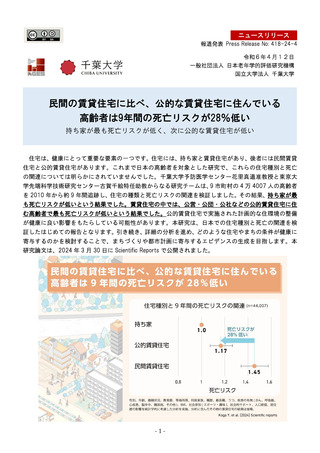

民間の賃貸住宅に比べ、公的な賃貸住宅に住んでいる高齢者は9年間の死亡リスクが28%低い (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.chiba-u.jp/news/research-collab/_928_1.html |

| 出典情報 | 民間の賃貸住宅に比べ、公的な賃貸住宅に住んでいる高齢者は9年間の死亡リスクが28%低い(4/12)《千葉大学》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

研究の背景

住宅は、健康にとって重要な要素の一つです。住宅には、持ち家と賃貸住宅があり、後者には民間賃貸

住宅と公的賃貸住宅があります。公的賃貸住宅には、都道府県営、市町村営の公営・公社の住宅やUR都

市機構(旧公団)による住宅が含まれています。持ち家に住む高齢者と比較して、賃貸住宅に住む高齢者

は社会経済的に不利な立場に置かれている傾向があり、海外では公営住宅で死亡リスクが最も高いと報

告されています。さらに、民間賃貸住宅と比較して、大規模かつ計画的に設置された公的な賃貸住宅は住

まいと取り巻く環境が異なることが想像できます。しかし、これまで、住宅種別の違いによる死亡リスク

への影響や、特に賃貸住宅におけるリスクの差は報告されておらず不明でした。そこで本研究は、持ち家

に住む高齢者と比較した、民間および公的な賃貸住宅に住む高齢者の死亡リスクを、9年間の追跡データ

を用いて検討することを目的としました。

対象と方法

日本老年学的評価研究(JAGES)が65歳以上の高齢者を対象とした、自記式郵送調査を用いました。9年

間(2010-2019年)追跡可能、性別、年齢、住居変数に欠損無し、日常生活動作が自立している44,007名の

データを用いて、死亡リスクを分析しました。住居種別は、持ち家、民間賃貸住宅、公的賃貸住宅、その

他の賃貸住宅で定義しました。性別、年齢、婚姻状況、教育歴、等価所得、同居家族、職歴、最長職、う

つ、疾患の有無(がん、呼吸器、心疾患、脳卒中、糖尿病、その他)、BMI、社会参加(スポーツ・趣味)、社

会的サポート、人口密度、居住歴の影響を統計的に考慮しました。死亡率のハザード比(HR) 注1)の算出に

は、Cox比例ハザードモデルを使用しました。賃貸住宅間の多重検定注2)のため、ボンフェローニ補正注3)

をしました。

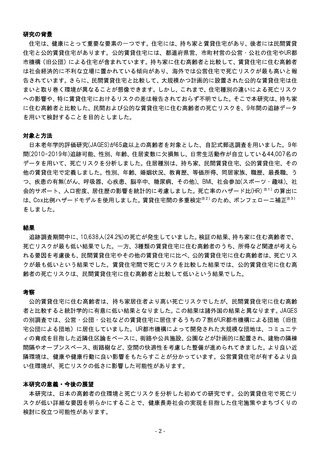

結果

追跡調査期間中に、10,638人(24.2%)の死亡が発生していました。検証の結果、持ち家に住む高齢者で、

死亡リスクが最も低い結果でした。一方、3種類の賃貸住宅に住む高齢者のうち、所得など関連が考えら

れる要因を考慮後も、民間賃貸住宅やその他の賃貸住宅に比べ、公的賃貸住宅に住む高齢者は、死亡リス

クが最も低いという結果でした。賃貸住宅間で死亡リスクを比較した結果では、公的賃貸住宅に住む高

齢者の死亡リスクは、民間賃貸住宅に住む高齢者と比較して低いという結果でした。

考察

公的賃貸住宅に住む高齢者は、持ち家居住者より高い死亡リスクでしたが、民間賃貸住宅に住む高齢

者と比較すると統計学的に有意に低い結果となりました。この結果は諸外国の結果と異なります。JAGES

の別調査では、公営・公団・公社などの賃貸住宅に居住するうちの7割がUR都市機構による団地(旧住

宅公団による団地)に居住していました。UR都市機構によって開発された大規模な団地は、コミュニテ

ィの育成を目指した近隣住区論をベースに、街路や公共施設、公園などが計画的に配置され、建物の隣棟

間隔やオープンスペース、街路樹など、空間の快適性を考慮した整備が進められてきました。より良い近

隣環境は、健康や健康行動に良い影響をもたらすことが分かっています。公営賃貸住宅が有するより良

い住環境が、死亡リスクの低さに影響した可能性があります。

本研究の意義・今後の展望

本研究は、日本の高齢者の住環境と死亡リスクを分析した初めての研究です。公的賃貸住宅で死亡リ

スクが低い詳細な要因を明らかにすることで、健康長寿社会の実現を目指した住宅施策やまちづくりの

検討に役立つ可能性があります。

-2-

住宅は、健康にとって重要な要素の一つです。住宅には、持ち家と賃貸住宅があり、後者には民間賃貸

住宅と公的賃貸住宅があります。公的賃貸住宅には、都道府県営、市町村営の公営・公社の住宅やUR都

市機構(旧公団)による住宅が含まれています。持ち家に住む高齢者と比較して、賃貸住宅に住む高齢者

は社会経済的に不利な立場に置かれている傾向があり、海外では公営住宅で死亡リスクが最も高いと報

告されています。さらに、民間賃貸住宅と比較して、大規模かつ計画的に設置された公的な賃貸住宅は住

まいと取り巻く環境が異なることが想像できます。しかし、これまで、住宅種別の違いによる死亡リスク

への影響や、特に賃貸住宅におけるリスクの差は報告されておらず不明でした。そこで本研究は、持ち家

に住む高齢者と比較した、民間および公的な賃貸住宅に住む高齢者の死亡リスクを、9年間の追跡データ

を用いて検討することを目的としました。

対象と方法

日本老年学的評価研究(JAGES)が65歳以上の高齢者を対象とした、自記式郵送調査を用いました。9年

間(2010-2019年)追跡可能、性別、年齢、住居変数に欠損無し、日常生活動作が自立している44,007名の

データを用いて、死亡リスクを分析しました。住居種別は、持ち家、民間賃貸住宅、公的賃貸住宅、その

他の賃貸住宅で定義しました。性別、年齢、婚姻状況、教育歴、等価所得、同居家族、職歴、最長職、う

つ、疾患の有無(がん、呼吸器、心疾患、脳卒中、糖尿病、その他)、BMI、社会参加(スポーツ・趣味)、社

会的サポート、人口密度、居住歴の影響を統計的に考慮しました。死亡率のハザード比(HR) 注1)の算出に

は、Cox比例ハザードモデルを使用しました。賃貸住宅間の多重検定注2)のため、ボンフェローニ補正注3)

をしました。

結果

追跡調査期間中に、10,638人(24.2%)の死亡が発生していました。検証の結果、持ち家に住む高齢者で、

死亡リスクが最も低い結果でした。一方、3種類の賃貸住宅に住む高齢者のうち、所得など関連が考えら

れる要因を考慮後も、民間賃貸住宅やその他の賃貸住宅に比べ、公的賃貸住宅に住む高齢者は、死亡リス

クが最も低いという結果でした。賃貸住宅間で死亡リスクを比較した結果では、公的賃貸住宅に住む高

齢者の死亡リスクは、民間賃貸住宅に住む高齢者と比較して低いという結果でした。

考察

公的賃貸住宅に住む高齢者は、持ち家居住者より高い死亡リスクでしたが、民間賃貸住宅に住む高齢

者と比較すると統計学的に有意に低い結果となりました。この結果は諸外国の結果と異なります。JAGES

の別調査では、公営・公団・公社などの賃貸住宅に居住するうちの7割がUR都市機構による団地(旧住

宅公団による団地)に居住していました。UR都市機構によって開発された大規模な団地は、コミュニテ

ィの育成を目指した近隣住区論をベースに、街路や公共施設、公園などが計画的に配置され、建物の隣棟

間隔やオープンスペース、街路樹など、空間の快適性を考慮した整備が進められてきました。より良い近

隣環境は、健康や健康行動に良い影響をもたらすことが分かっています。公営賃貸住宅が有するより良

い住環境が、死亡リスクの低さに影響した可能性があります。

本研究の意義・今後の展望

本研究は、日本の高齢者の住環境と死亡リスクを分析した初めての研究です。公的賃貸住宅で死亡リ

スクが低い詳細な要因を明らかにすることで、健康長寿社会の実現を目指した住宅施策やまちづくりの

検討に役立つ可能性があります。

-2-