よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3 「薬害を学ぼう 指導の手引き(改訂版)」 (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197733_00007.html |

| 出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(第23回 3/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

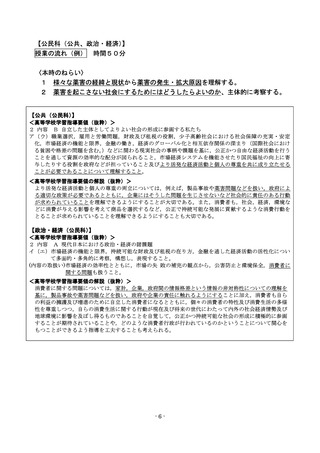

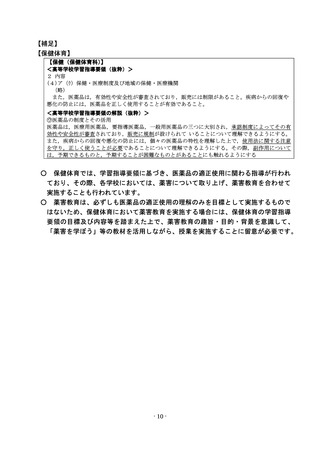

【参考】

中学校学習指導要領(平成 29 年 3 月 31 日公示)との関係では、主に社会(公民的分野)

における「消費者の保護」に関する内容などに関連します。

【社会(公民的分野)

】

2 内容 (2)

私たちと経済(2)国民の生活と政府の役割

ア(ア)社会資本の整備,公害の防止など環境の保全,少子高齢社会における社会保障の充実・安定化,消

費者の保護について,それらの意義を理解すること。

中学校向け授業の流れ(例) 時間 50 分

〈本時のねらい〉

1 消費者の保護に関わる題材として、薬害の経緯を学ぶとともに、発生した薬害に

おける共通点について理解させる。

2 薬害を防ぐための社会のしくみと、消費者としてどのような役割を果たせばよい

かを理解する。

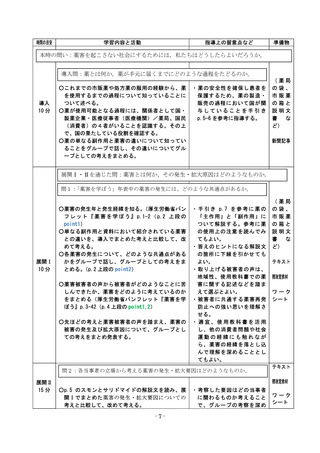

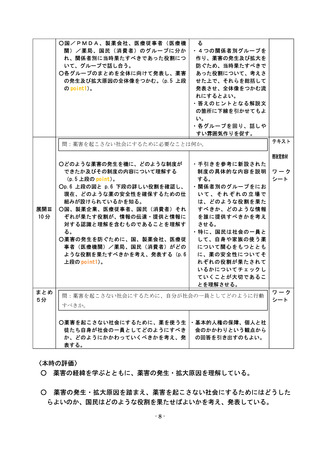

時間の目安

学習内容と活動

指導上の留意点

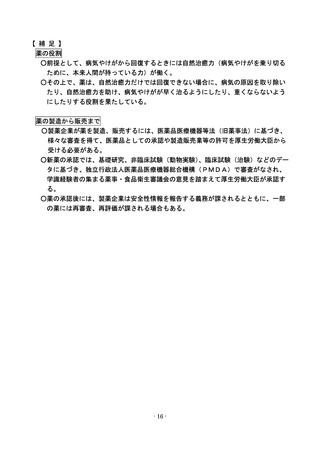

○導入問:薬とは何か。薬が手元に届くまでにどのような過程をたどるのか。

○風邪をひいたときどうするか。市販の風邪薬を使

用する、病院で処方された薬を使用するなどを述

べる。

導入

10 分

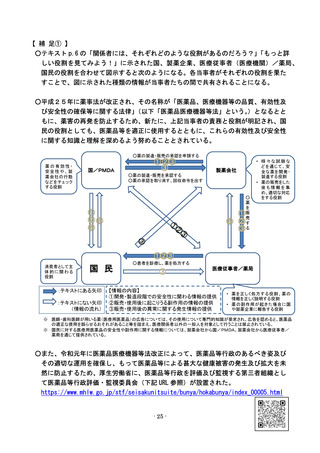

○薬を使用するまでの経路を確認し、関係者として

国・製薬企業・医療従事者(医療機関)/薬局、

国民(消費者)の4者がいることを認識する。そ

の上で、国の果たしている役割を確認する。

○薬の副作用とは異なる、「薬害」について何か知っ

ていることがあるか、教員の質問に答える。

・日常生活において、薬は、

いざというときに重要な存在

であることを意識させること

から出発する。

・薬の安全性を確保し患者

(消費者)を保護するた

め、薬の製造・販売の過程

において国が関与している

ことを手引き p.5-6 を参考

に指導する。

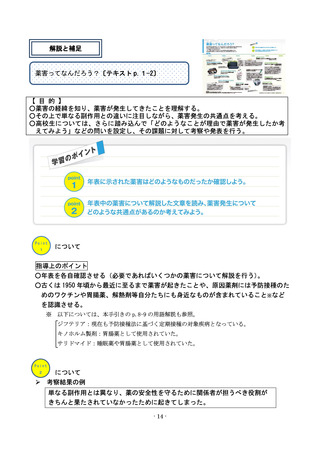

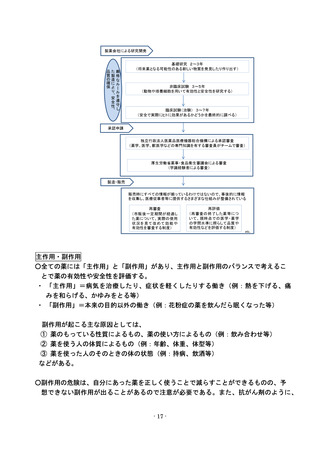

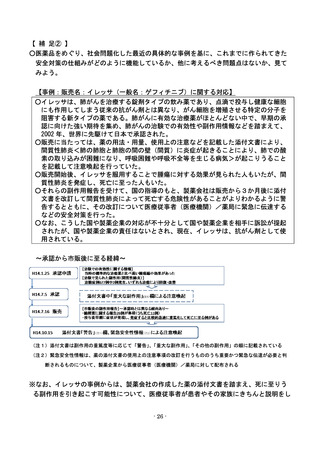

問1:「薬害を学ぼう」年表中の薬害の発生には、どのような共通点があるか。

○p.1-2 の薬害の年表から薬害の起こった年と薬害

の名前について確認する(p.2 上段の point1)

。

展開Ⅰ

10 分

○年表の解説文を読み、単なる副作用とここに掲げ

られた薬害との違いを考える。また、解説文から

薬害の発生について、どのような共通点があるか

を考え、発表する。(p.2 上段の point2)

○p.3-4 の被害者の声を読み、被害者がどのような

- 11 -

・ワークシートを使い、薬害

の起こった年と薬害の名前

を記入させる。

・ 手 引 き p.7 を 参 考 に 薬 の

「主作用」と「副作用」に

ついて解説する。参考に薬

の使用上の注意を読んでみ

てもよい。

・答えのヒントになる解説文

の箇所に下線を引かせてもよ

い。

・取り上げる被害者の声は、

資料等

(薬局

の袋、

市販薬

の箱と

説明文

書 な

ど)

新聞記事

(薬局

の袋、

市販薬

の箱と

説明文

書 な

ど)

テキスト

ワーク

シート

中学校学習指導要領(平成 29 年 3 月 31 日公示)との関係では、主に社会(公民的分野)

における「消費者の保護」に関する内容などに関連します。

【社会(公民的分野)

】

2 内容 (2)

私たちと経済(2)国民の生活と政府の役割

ア(ア)社会資本の整備,公害の防止など環境の保全,少子高齢社会における社会保障の充実・安定化,消

費者の保護について,それらの意義を理解すること。

中学校向け授業の流れ(例) 時間 50 分

〈本時のねらい〉

1 消費者の保護に関わる題材として、薬害の経緯を学ぶとともに、発生した薬害に

おける共通点について理解させる。

2 薬害を防ぐための社会のしくみと、消費者としてどのような役割を果たせばよい

かを理解する。

時間の目安

学習内容と活動

指導上の留意点

○導入問:薬とは何か。薬が手元に届くまでにどのような過程をたどるのか。

○風邪をひいたときどうするか。市販の風邪薬を使

用する、病院で処方された薬を使用するなどを述

べる。

導入

10 分

○薬を使用するまでの経路を確認し、関係者として

国・製薬企業・医療従事者(医療機関)/薬局、

国民(消費者)の4者がいることを認識する。そ

の上で、国の果たしている役割を確認する。

○薬の副作用とは異なる、「薬害」について何か知っ

ていることがあるか、教員の質問に答える。

・日常生活において、薬は、

いざというときに重要な存在

であることを意識させること

から出発する。

・薬の安全性を確保し患者

(消費者)を保護するた

め、薬の製造・販売の過程

において国が関与している

ことを手引き p.5-6 を参考

に指導する。

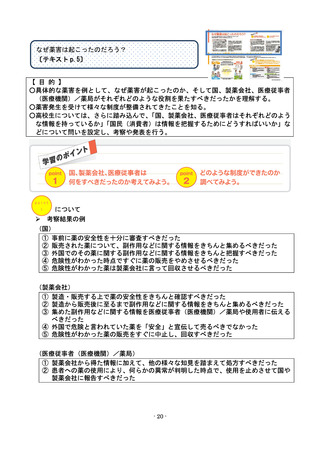

問1:「薬害を学ぼう」年表中の薬害の発生には、どのような共通点があるか。

○p.1-2 の薬害の年表から薬害の起こった年と薬害

の名前について確認する(p.2 上段の point1)

。

展開Ⅰ

10 分

○年表の解説文を読み、単なる副作用とここに掲げ

られた薬害との違いを考える。また、解説文から

薬害の発生について、どのような共通点があるか

を考え、発表する。(p.2 上段の point2)

○p.3-4 の被害者の声を読み、被害者がどのような

- 11 -

・ワークシートを使い、薬害

の起こった年と薬害の名前

を記入させる。

・ 手 引 き p.7 を 参 考 に 薬 の

「主作用」と「副作用」に

ついて解説する。参考に薬

の使用上の注意を読んでみ

てもよい。

・答えのヒントになる解説文

の箇所に下線を引かせてもよ

い。

・取り上げる被害者の声は、

資料等

(薬局

の袋、

市販薬

の箱と

説明文

書 な

ど)

新聞記事

(薬局

の袋、

市販薬

の箱と

説明文

書 な

ど)

テキスト

ワーク

シート