よむ、つかう、まなぶ。

ライフサイエンス研究の挑戦:-日本の研究力向上の鍵となる多様性の力-(倉永教授発表資料) (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.lifescience.mext.go.jp/2024/01/111060116.html |

| 出典情報 | 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 ライフサイエンス委員会 (第111回 1/16)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

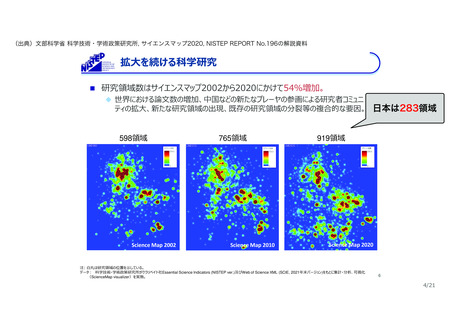

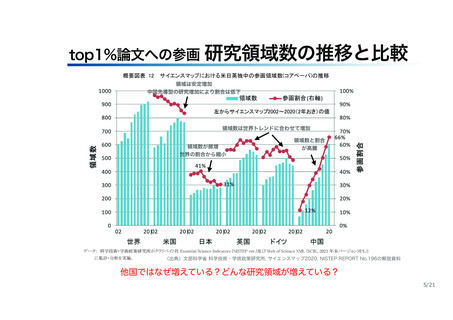

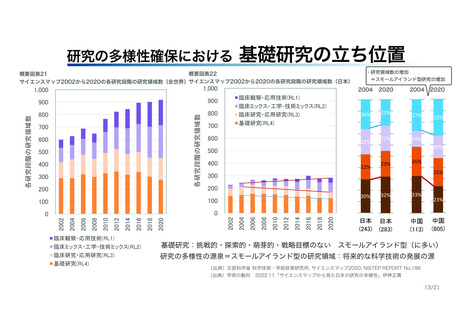

日本の参画割合の時系列変化をみると、サイエンスマップ 2008 では 41%あったが、サイエンスマップ 2020

では 31%となっている。英国やドイツの参画割合は 5~6 割となっているが、いずれもサイエンスマップ 2016 か

ら 2020 にかけて参画領域数・割合を減少させている。

中国については、着実に参画領域数及び参画領域割合を増加させている。サイエンスマップ 2002 時点で

は 12%であった中国の参画割合は、サイエンスマップ 2020 では 66%となっており、約 7 割の研究領域に参画

している。

top1%論文への参画

研究領域数の推移と比較

概要図表 12 サイエンスマップにおける米日英独中の参画領域数(コアペーパ)の推移

領域は安定増加

中国先導型の研究増加により割合は低下

領域数は世界トレンドに合わせて増加

領域数が微増

世界の割合から縮小

データ: 科学技術・学術政策研究所がクラリベイト社 Essential cience Indicators (NI

に集計・分析を実施。

領域数と割合

が高騰

EP ver.)及び Web of cience XML ( CIE, 2021 年末バージョン)をもと

(出典)文部科学省 科学技術・学術政策研究所, サイエンスマップ2020, NISTEP REPORT No.196の解説資料

他国ではなぜ増えている?どんな研究領域が増えている?

5/21

では 31%となっている。英国やドイツの参画割合は 5~6 割となっているが、いずれもサイエンスマップ 2016 か

ら 2020 にかけて参画領域数・割合を減少させている。

中国については、着実に参画領域数及び参画領域割合を増加させている。サイエンスマップ 2002 時点で

は 12%であった中国の参画割合は、サイエンスマップ 2020 では 66%となっており、約 7 割の研究領域に参画

している。

top1%論文への参画

研究領域数の推移と比較

概要図表 12 サイエンスマップにおける米日英独中の参画領域数(コアペーパ)の推移

領域は安定増加

中国先導型の研究増加により割合は低下

領域数は世界トレンドに合わせて増加

領域数が微増

世界の割合から縮小

データ: 科学技術・学術政策研究所がクラリベイト社 Essential cience Indicators (NI

に集計・分析を実施。

領域数と割合

が高騰

EP ver.)及び Web of cience XML ( CIE, 2021 年末バージョン)をもと

(出典)文部科学省 科学技術・学術政策研究所, サイエンスマップ2020, NISTEP REPORT No.196の解説資料

他国ではなぜ増えている?どんな研究領域が増えている?

5/21