よむ、つかう、まなぶ。

ライフサイエンス研究の挑戦:-日本の研究力向上の鍵となる多様性の力-(倉永教授発表資料) (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.lifescience.mext.go.jp/2024/01/111060116.html |

| 出典情報 | 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 ライフサイエンス委員会 (第111回 1/16)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

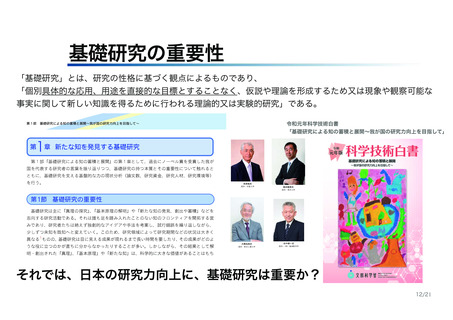

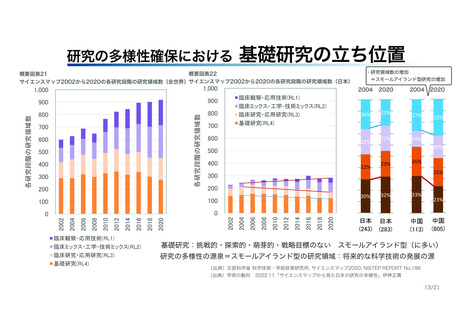

基礎研究の重要性

「基礎研究」とは、研究の性格に基づく観点によるものであり、

「個別具体的な応用、用途を直接的な目標とすることなく、仮説や理論を形成するため又は現象や観察可能な

事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的研究」である。

第1章

第1章

第1部

基礎研究による知の蓄積と展開~我が国の研究力向上を目指して~

新たな知を発見する基礎研究

新たな知を発見する基礎研究

い」という人間の根源的欲求)に基づく独創的な研究を支援することの必要性が増している。

「基

い」という人間の根源的欲求)に基づく独創的な研究を支援することの必要性が増している。

「基

第

礎研究」による新たな知の創造や蓄積は、それら成果の展開によって、長期的な社会課題の解決

1

礎研究」による新たな知の創造や蓄積は、それら成果の展開によって、長期的な社会課題の解決

や新産業の創出とともに、将来の社会や生活に全く新しい価値をもたらし得る社会発展の基盤で

章

や新産業の創出とともに、将来の社会や生活に全く新しい価値をもたらし得る社会発展の基盤で

あり、その重要性はより一層高まっている。

あり、その重要性はより一層高まっている。

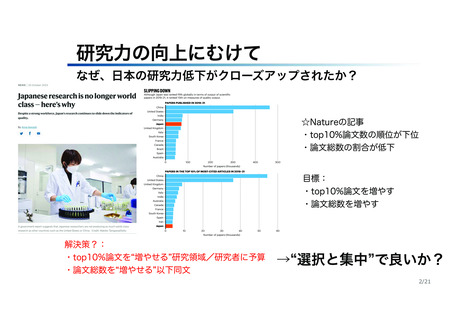

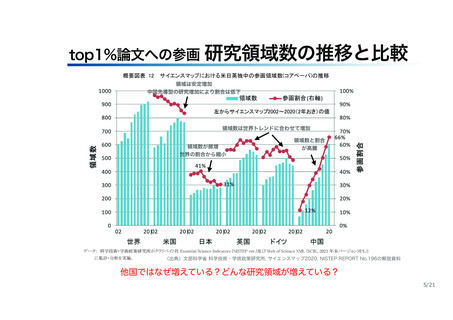

一方、我が国における科学技術の基盤的な力の現状を見ると、論文数の減少や論文の質の高さ

一方、我が国における科学技術の基盤的な力の現状を見ると、論文数の減少や論文の質の高さ

を示す指標の一つである被引用Top10%論文数の国際シェアの減少など、研究力に関する国際的

を示す指標の一つである被引用Top10%論文数の国際シェアの減少など、研究力に関する国際的

地位の低下傾向が危惧されている。2017年Nature誌においても、科学論文の国際シェアの減少

地位の低下傾向が危惧されている。2017年Nature誌においても、科学論文の国際シェアの減少

第1部 基礎研究による知の蓄積と展開~我が国の研究力向上を目指して~

など、日本の科学研究が近年失速している旨の指摘が掲載された。

など、日本の科学研究が近年失速している旨の指摘が掲載された。

第

1

章

令和元年科学技術白書

「基礎研究による知の蓄積と展開〜我が国の研究力向上を目指して」

第1部

1章 新たな知を発見する基礎研究

第

基礎研究による知の蓄積と展開~我が国の研究力向上を目指して~

基礎研究については、過去にノーベル賞を受賞した研究者

基礎研究については、過去にノーベル賞を受賞した研究者

からもしばしばその重要性が指摘されている。例えば、免疫

反応にブレーキをかけるタンパク質であるPD-11を発見し、

2018年(平成30年)にノーベル生理学・医学賞を受賞した京

都大学特別教授の本庶佑氏は「生命科学はどういうデザイン

になっているかを、まだ私たちは十分理解していない。AI

第1部「基礎研究による知の蓄積と展開」の第1章として、過去にノーベル賞を受賞した我が

やロケットはデザインがあり、目標に向かってプロジェクト

が組めるが、生命科学はデザインを組むこと自体が難しい。

国を代表する研究者の言葉を振り返りつつ、基礎研究の持つ本質とその重要性について触れると

応用だけをやると大きな問題が生じると思う」と指摘してい

ともに、基礎研究を支える基盤的な力の現状分析(論文数、研究資金、研究人材、研究環境等)

る。また、登山に例えて、

「何が正しいのか、重要なのか分か

を行う。

らないまま、山を攻めようというのはナンセンス。多くの人

がたくさんの山を踏破して、そこに何があるか理解して、ど

の山が重要か調べる段階だ」と基礎研究における多様性と広

がりの重要性を訴えた。

梶田隆章氏

からもしばしばその重要性が指摘されている。例えば、免疫

世界で初めてニュートリノに質量がある とを発見し、

反応にブレーキをかけるタンパク質であるPD-11を発見し、

2015年(平成27年)にノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章

2018年(平成30年)にノーベル生理学・医学賞を受賞した京

氏も「当初の実験目的とは違って予期せぬものが見えた とも、

都大学特別教授の本庶佑氏は「生命科学はどういうデザイン

だい

み

科学研究の醍醐味。 の研究は何かすぐ役に立つものではない

になっているかを、まだ私たちは十分理解していない。AI

が、人類の知の地平線を拡大するようなもの」と述べたほか、

やロケットはデザインがあり、目標に向かってプロジェクト

「基礎研究は、今すぐ私たちの生活に役立つ性格のものではな

が組めるが、生命科学はデザインを組むこと自体が難しい。

い。やがて人々の生活に役立つという側面と、物事の真理、自

応用だけをやると大きな問題が生じると思う」と指摘してい

然界のより深い理解に近づく とを通して、人類全体の共通の

る。また、登山に例えて、

「何が正しいのか、重要なのか分か

知的財産を構築する側面、その二つがある」と言及している。

らないまま、山を攻めようというのはナンセンス。多くの人

がたくさんの山を踏破して、そこに何があるか理解して、ど

本庶佑氏

世界で初めてニュートリノに質量がある

氏も「当初の実験目的とは違って予期せぬものが見えた とも、

だい

み

科学研究の醍醐味。 の研究は何かすぐ役に立つものではない

が、人類の知の地平線を拡大するようなもの」と述べたほか、

「基礎研究は、今すぐ私たちの生活に役立つ性格のものではな

い。やがて人々の生活に役立つという側面と、物事の真理、自

然界のより深い理解に近づく とを通して、人類全体の共通の

知的財産を構築する側面、その二つがある」と言及している。

本庶佑氏

提供:京都大学

提供:京都大学

の山が重要か調べる段階だ」と基礎研究における多様性と広

梶田隆章氏

提供:東京大学

がりの重要性を訴えた。

提供:東京大学

それまで不可能と れていた「タンパク質を壊 ないでイオン

「オートファジー」という細胞に備えられた分解機構の中心

それまで不可能と という細胞に備えられた分解機構の中心

れていた「タンパク質を壊 ないでイオン 化する と」に世界で初めて成功し、2002年(平成14年)にノー

「オートファジー」

の一つを分子レベルで解明し、2016年(平成28年)にノーベ

化する と」に世界で初めて成功し、2002年(平成14年)にノー ベル化学賞を受賞した田中耕一氏は、「何かを初めて実験する場

の一つを分子レベルで解明し、2016年(平成28年)にノーベ

ル生理学・医学賞を受賞した大隅良典氏も、政府の助成対象と

ベル化学賞を受賞した田中耕一氏は、「何かを初めて実験する場 合、失敗が多いが、その中に大変新しい展開が隠れている場合が

ル生理学・医学賞を受賞した大隅良典氏も、政府の助成対象と

して産業や医療への応用研究が重視されている現状について

合、失敗が多いが、その中に大変新しい展開が隠れている場合が ある。100人中99人は落胆してしまうだけの失敗も、自分が何

して産業や医療への応用研究が重視されている現状について

「とても危惧している」と指摘したほか、「技術のためではな

をやったかをきちんと解釈すると、ほかの人が見過 してしまう

ある。100人中99人は落胆してしまうだけの失敗も、自分が何

「とても危惧している」と指摘したほか、

「技術のためではな

く、知的好奇心で研究を進められる大事な芽を大学に残してほ

をやったかをきちんと解釈すると、

ほかの人が見過 してしまう ような、百に一つ万に一つの発見に結びつけられるチャンスが転

く、

知的好奇心で研究を進められる大事な芽を大学に残してほ

しい」と訴えている。そして、「基礎研究だけで良いわけでは

がっている」と、失敗を繰り返しても実験を続ける基礎研究の重

ような、百に一つ万に一つの発見に結びつけられるチャンスが転

しい」と訴えている。そして、

「基礎研究だけで良いわけでは

ないが、基礎研究がないと新しい進歩はない」と重要性を説明

がっている」と、失敗を繰り返しても実験を続ける基礎研究の重 要性を述べている。

ないが、基礎研究がないと新しい進歩はない」と重要性を説明

した。国の研究開発の方向性が実用化を想定した出口戦略重視

要性を述べている。

した。

国の研究開発の方向性が実用化を想定した出口戦略重視

へと移りつつある中で「基礎研究は応用研究と同じ価値判断で

へと移りつつある中で「基礎研究は応用研究と同じ価値判断で

評価されるべきではないし、先が分からないから面白い」と強

評価されるべきではないし、先が分からないから面白い」と強

調した。

田中耕一氏

大隅良典氏

調した。

提供:(株)島津製作所

提供:東京工業大学

第1節 基礎研究の重要性

とを発見し、

2015年(平成27年)にノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章

基礎研究は主に「真理の探究」、「基本原理の解明」や「新たな知の発見、創出や蓄積」などを

志向する研究活動である。それは誰も足を踏み入れたことのない知のフロンティアを開拓する営

みであり、研究者たちは絶えず独創的なアイデアや手法を考案し、試行錯誤を繰り返しながら、

少しずつ未知を既知へと変えていく。このため、研究領域によって研究期間などの状況は大きく

異なる1ものの、基礎研究は目に見える成果が現れるまで長い時間を要したり、その成果がどのよ

田中耕一氏

提供:(株)島津製作所

大隅良典氏

うな役に立つのかが直ちに分からなかったりすることが多い。しかしながら、その結果として解

提供:東京工業大学

明・創出された「真理」、「基本原理」や「新たな知」は、科学的に大きな価値があることはもち

ろん、既存の技術の限界を打破し、これまでにない革新的な製品やサービスを生み出すなど、私

1

1

Programmed cell death-1

Programmed cell death-1

たちの暮らしや社会の在り方を大きく変える可能性を秘めている。

それでは、日本の研究力向上に、基礎研究は重要か?

また、昨今の社会は、経済成長や生産性向上のみを目指すのではなく、将来像や価値観が多様

3

3

化し、それらが混在する様相を呈している。地球規模課題への挑戦である持続可能な開発目標

(SDGs2)達成に向けた取組の推進、デジタル革新と多様な人々の想像・創造力の融合によっ

12/21

て、社会の課題を解決し、価値を創造する社会を目指すSociety 5.0等の推進が求められる、変革

と多様性の時代へ移っている。IоT3(科学技術が以前からは想像できないほど急速に進展し、

モノ(物)がインターネットに接続される情報通信技術)や人工知能(AI4)、遺伝子改変技術

4

等の革新的技術の登場がこれまで以上に経済、社会及び政治に影響を及ぼすようになった。我が

4

「基礎研究」とは、研究の性格に基づく観点によるものであり、

「個別具体的な応用、用途を直接的な目標とすることなく、仮説や理論を形成するため又は現象や観察可能な

事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的研究」である。

第1章

第1章

第1部

基礎研究による知の蓄積と展開~我が国の研究力向上を目指して~

新たな知を発見する基礎研究

新たな知を発見する基礎研究

い」という人間の根源的欲求)に基づく独創的な研究を支援することの必要性が増している。

「基

い」という人間の根源的欲求)に基づく独創的な研究を支援することの必要性が増している。

「基

第

礎研究」による新たな知の創造や蓄積は、それら成果の展開によって、長期的な社会課題の解決

1

礎研究」による新たな知の創造や蓄積は、それら成果の展開によって、長期的な社会課題の解決

や新産業の創出とともに、将来の社会や生活に全く新しい価値をもたらし得る社会発展の基盤で

章

や新産業の創出とともに、将来の社会や生活に全く新しい価値をもたらし得る社会発展の基盤で

あり、その重要性はより一層高まっている。

あり、その重要性はより一層高まっている。

一方、我が国における科学技術の基盤的な力の現状を見ると、論文数の減少や論文の質の高さ

一方、我が国における科学技術の基盤的な力の現状を見ると、論文数の減少や論文の質の高さ

を示す指標の一つである被引用Top10%論文数の国際シェアの減少など、研究力に関する国際的

を示す指標の一つである被引用Top10%論文数の国際シェアの減少など、研究力に関する国際的

地位の低下傾向が危惧されている。2017年Nature誌においても、科学論文の国際シェアの減少

地位の低下傾向が危惧されている。2017年Nature誌においても、科学論文の国際シェアの減少

第1部 基礎研究による知の蓄積と展開~我が国の研究力向上を目指して~

など、日本の科学研究が近年失速している旨の指摘が掲載された。

など、日本の科学研究が近年失速している旨の指摘が掲載された。

第

1

章

令和元年科学技術白書

「基礎研究による知の蓄積と展開〜我が国の研究力向上を目指して」

第1部

1章 新たな知を発見する基礎研究

第

基礎研究による知の蓄積と展開~我が国の研究力向上を目指して~

基礎研究については、過去にノーベル賞を受賞した研究者

基礎研究については、過去にノーベル賞を受賞した研究者

からもしばしばその重要性が指摘されている。例えば、免疫

反応にブレーキをかけるタンパク質であるPD-11を発見し、

2018年(平成30年)にノーベル生理学・医学賞を受賞した京

都大学特別教授の本庶佑氏は「生命科学はどういうデザイン

になっているかを、まだ私たちは十分理解していない。AI

第1部「基礎研究による知の蓄積と展開」の第1章として、過去にノーベル賞を受賞した我が

やロケットはデザインがあり、目標に向かってプロジェクト

が組めるが、生命科学はデザインを組むこと自体が難しい。

国を代表する研究者の言葉を振り返りつつ、基礎研究の持つ本質とその重要性について触れると

応用だけをやると大きな問題が生じると思う」と指摘してい

ともに、基礎研究を支える基盤的な力の現状分析(論文数、研究資金、研究人材、研究環境等)

る。また、登山に例えて、

「何が正しいのか、重要なのか分か

を行う。

らないまま、山を攻めようというのはナンセンス。多くの人

がたくさんの山を踏破して、そこに何があるか理解して、ど

の山が重要か調べる段階だ」と基礎研究における多様性と広

がりの重要性を訴えた。

梶田隆章氏

からもしばしばその重要性が指摘されている。例えば、免疫

世界で初めてニュートリノに質量がある とを発見し、

反応にブレーキをかけるタンパク質であるPD-11を発見し、

2015年(平成27年)にノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章

2018年(平成30年)にノーベル生理学・医学賞を受賞した京

氏も「当初の実験目的とは違って予期せぬものが見えた とも、

都大学特別教授の本庶佑氏は「生命科学はどういうデザイン

だい

み

科学研究の醍醐味。 の研究は何かすぐ役に立つものではない

になっているかを、まだ私たちは十分理解していない。AI

が、人類の知の地平線を拡大するようなもの」と述べたほか、

やロケットはデザインがあり、目標に向かってプロジェクト

「基礎研究は、今すぐ私たちの生活に役立つ性格のものではな

が組めるが、生命科学はデザインを組むこと自体が難しい。

い。やがて人々の生活に役立つという側面と、物事の真理、自

応用だけをやると大きな問題が生じると思う」と指摘してい

然界のより深い理解に近づく とを通して、人類全体の共通の

る。また、登山に例えて、

「何が正しいのか、重要なのか分か

知的財産を構築する側面、その二つがある」と言及している。

らないまま、山を攻めようというのはナンセンス。多くの人

がたくさんの山を踏破して、そこに何があるか理解して、ど

本庶佑氏

世界で初めてニュートリノに質量がある

氏も「当初の実験目的とは違って予期せぬものが見えた とも、

だい

み

科学研究の醍醐味。 の研究は何かすぐ役に立つものではない

が、人類の知の地平線を拡大するようなもの」と述べたほか、

「基礎研究は、今すぐ私たちの生活に役立つ性格のものではな

い。やがて人々の生活に役立つという側面と、物事の真理、自

然界のより深い理解に近づく とを通して、人類全体の共通の

知的財産を構築する側面、その二つがある」と言及している。

本庶佑氏

提供:京都大学

提供:京都大学

の山が重要か調べる段階だ」と基礎研究における多様性と広

梶田隆章氏

提供:東京大学

がりの重要性を訴えた。

提供:東京大学

それまで不可能と れていた「タンパク質を壊 ないでイオン

「オートファジー」という細胞に備えられた分解機構の中心

それまで不可能と という細胞に備えられた分解機構の中心

れていた「タンパク質を壊 ないでイオン 化する と」に世界で初めて成功し、2002年(平成14年)にノー

「オートファジー」

の一つを分子レベルで解明し、2016年(平成28年)にノーベ

化する と」に世界で初めて成功し、2002年(平成14年)にノー ベル化学賞を受賞した田中耕一氏は、「何かを初めて実験する場

の一つを分子レベルで解明し、2016年(平成28年)にノーベ

ル生理学・医学賞を受賞した大隅良典氏も、政府の助成対象と

ベル化学賞を受賞した田中耕一氏は、「何かを初めて実験する場 合、失敗が多いが、その中に大変新しい展開が隠れている場合が

ル生理学・医学賞を受賞した大隅良典氏も、政府の助成対象と

して産業や医療への応用研究が重視されている現状について

合、失敗が多いが、その中に大変新しい展開が隠れている場合が ある。100人中99人は落胆してしまうだけの失敗も、自分が何

して産業や医療への応用研究が重視されている現状について

「とても危惧している」と指摘したほか、「技術のためではな

をやったかをきちんと解釈すると、ほかの人が見過 してしまう

ある。100人中99人は落胆してしまうだけの失敗も、自分が何

「とても危惧している」と指摘したほか、

「技術のためではな

く、知的好奇心で研究を進められる大事な芽を大学に残してほ

をやったかをきちんと解釈すると、

ほかの人が見過 してしまう ような、百に一つ万に一つの発見に結びつけられるチャンスが転

く、

知的好奇心で研究を進められる大事な芽を大学に残してほ

しい」と訴えている。そして、「基礎研究だけで良いわけでは

がっている」と、失敗を繰り返しても実験を続ける基礎研究の重

ような、百に一つ万に一つの発見に結びつけられるチャンスが転

しい」と訴えている。そして、

「基礎研究だけで良いわけでは

ないが、基礎研究がないと新しい進歩はない」と重要性を説明

がっている」と、失敗を繰り返しても実験を続ける基礎研究の重 要性を述べている。

ないが、基礎研究がないと新しい進歩はない」と重要性を説明

した。国の研究開発の方向性が実用化を想定した出口戦略重視

要性を述べている。

した。

国の研究開発の方向性が実用化を想定した出口戦略重視

へと移りつつある中で「基礎研究は応用研究と同じ価値判断で

へと移りつつある中で「基礎研究は応用研究と同じ価値判断で

評価されるべきではないし、先が分からないから面白い」と強

評価されるべきではないし、先が分からないから面白い」と強

調した。

田中耕一氏

大隅良典氏

調した。

提供:(株)島津製作所

提供:東京工業大学

第1節 基礎研究の重要性

とを発見し、

2015年(平成27年)にノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章

基礎研究は主に「真理の探究」、「基本原理の解明」や「新たな知の発見、創出や蓄積」などを

志向する研究活動である。それは誰も足を踏み入れたことのない知のフロンティアを開拓する営

みであり、研究者たちは絶えず独創的なアイデアや手法を考案し、試行錯誤を繰り返しながら、

少しずつ未知を既知へと変えていく。このため、研究領域によって研究期間などの状況は大きく

異なる1ものの、基礎研究は目に見える成果が現れるまで長い時間を要したり、その成果がどのよ

田中耕一氏

提供:(株)島津製作所

大隅良典氏

うな役に立つのかが直ちに分からなかったりすることが多い。しかしながら、その結果として解

提供:東京工業大学

明・創出された「真理」、「基本原理」や「新たな知」は、科学的に大きな価値があることはもち

ろん、既存の技術の限界を打破し、これまでにない革新的な製品やサービスを生み出すなど、私

1

1

Programmed cell death-1

Programmed cell death-1

たちの暮らしや社会の在り方を大きく変える可能性を秘めている。

それでは、日本の研究力向上に、基礎研究は重要か?

また、昨今の社会は、経済成長や生産性向上のみを目指すのではなく、将来像や価値観が多様

3

3

化し、それらが混在する様相を呈している。地球規模課題への挑戦である持続可能な開発目標

(SDGs2)達成に向けた取組の推進、デジタル革新と多様な人々の想像・創造力の融合によっ

12/21

て、社会の課題を解決し、価値を創造する社会を目指すSociety 5.0等の推進が求められる、変革

と多様性の時代へ移っている。IоT3(科学技術が以前からは想像できないほど急速に進展し、

モノ(物)がインターネットに接続される情報通信技術)や人工知能(AI4)、遺伝子改変技術

4

等の革新的技術の登場がこれまで以上に経済、社会及び政治に影響を及ぼすようになった。我が

4