よむ、つかう、まなぶ。

資 料3 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の一部を改正する件(案)について (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37870.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 血液事業部会(令和5年度第4回 2/26)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

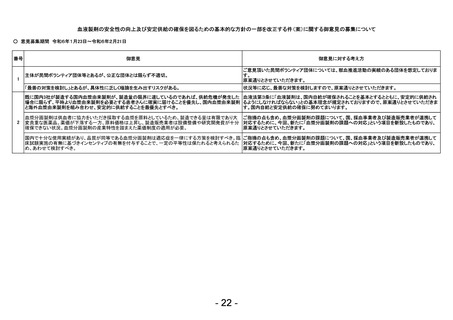

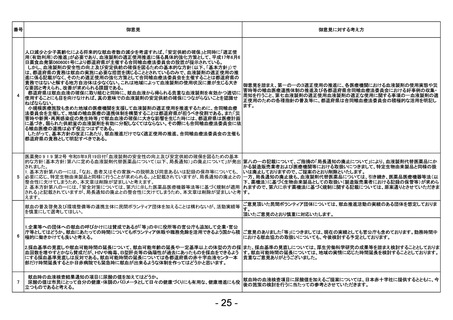

番号

御意見

御意見に対する考え方

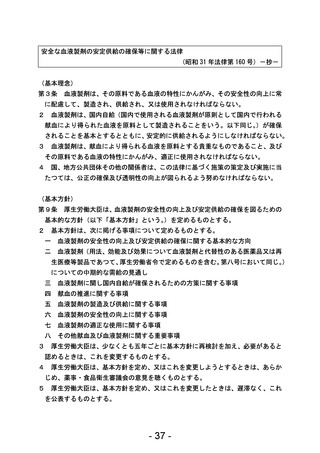

第一 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向

2 国内自給及び安定供給の確保

現在、中期目標として「献血推進2025」を設定し、血液需要の将来推計等を踏まえていたところで

す。なお、「献血推進2025」については、2028年まで延長することとし、改めて需要推計をしていま

「毎年度、中期的需要予測の見直しを実施し、各年度の需給計画に反映するとともに、中期的な国内自給及び

す。具体的な数値については、外因的な要因で変わることもあることから基本方針には馴染まないと

安定供給に懸念が生ない事業体制の構築を図る」という文言を追記する。

考えられます。

また、「第二血液製剤及び血液製剤代替医薬品等についての中期的な需給の見通し」の項で具体的な数値を

示す事とする。

基本方針の冒頭、或いは第一に、血液法に示された「国内自給の定義」を明記し、国内自給とは「国内で使用

される血液製剤が原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料として製造されること」とし、国内

事業者が国内の製造施設で製造する事と言う意味ではない旨を明確する。

血液法第3条に国内自給の定義は明確に規定されていることから、原案通りとさせていただきます。

理由

これまでは国内自給政策=国内事業者の強化策であり、国内事業者によって達成されるものという政策の下

で安全性や安定供給体制の強化を図ってきた。これは血液法の国内自給の定義とは異なった解釈である。

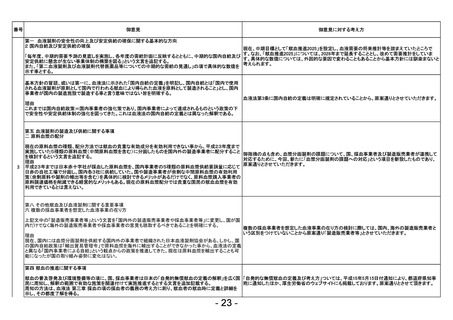

第五 血液製剤の製造及び供給に関する事項

二 原料血漿の配分

3

現在の原料血漿の種類、配分方法では献血の貴重な有効成分を有効利用できない事から、平成23年度まで

実施していた5種類の原料血漿(中間原料血漿を含む)に分画したものを国内外の製造事業者に配分すること

御指摘の点も含め、血漿分画製剤の課題について、国、採血事業者及び製造販売業者が連携して

を検討するという文言を追記する。

対応するために、今回、新たに「血漿分画製剤の課題への対応」という項目を新設したものであり、

理由

原案通りとさせていただきます。

平成23年までは日本赤十字社が採血した原料血漿を、国内事業者の5種類の原料血漿供給要請量に応じて

日赤の自社工場で分画し、国内各3社に供給していた。国や製造事業者が余剰な中間原料血漿の有効利用

策(余剰原料や製剤の輸出等を含む)を具体的に検討できるメリットがあるだけでなく、原料血漿購入事業者の

原料調達価格を削減できる経営的なメリットもある。現在の原料血漿配分では貴重な国民の献血血漿を有効

利用できているとは言えない。

第八 その他献血及び血液製剤に関する重要事項

六 複数の採血事業者を想定した血液事業の在り方

上記文中の「製造販売事業者等」という文言を「国内外の製造販売事業者や採血事業者等」に変更し、国が国

内だけでなく海外の製造販売事業者や採血事業者の意見も聴取するべきであることを明確にする。

理由

現在、国内には血漿分画製剤を供給する国内外の事業者で組織された日本血液製剤協会がある。しかし、国

の国内自給政策は「輸出貿易管理令」で原料血漿を海外に輸出することができなかった事から、血液法の定義

と異なる「国内事業者による自給」という観点からの政策を推進してきた。現在は原料血漿を輸出することも可

能になったが国の取り組み姿勢に変化はない。

複数の採血事業者を想定した血液事業の在り方の検討に際しては、国内、海外の製造販売業者と

いう区別をつけていないことから原案通り「製造販売業者等」とさせていただきます。

第四 献血の推進に関する事項

献血の普及啓発及び環境整備等の項に、国、採血事業者は日本の「自発的無償献血の定義の解釈」を広く国 「自発的な無償献血の定義及び考え方」ついては、平成15年5月15日付通知により、都道府県知事

民に周知し、解釈の範囲で有効な施策を関連付けて実施推進するとする文言を追加記載する。

宛に通知したほか、厚生労働省のウェブサイトにも掲載しております。原案通りとさせて頂きます。

周知の方法は、血液法 第三章 採血の項の採血者の義務の考え方に則り、献血者の献血時に定義と詳細を

示し、その都度了解を得る。

- 23 -

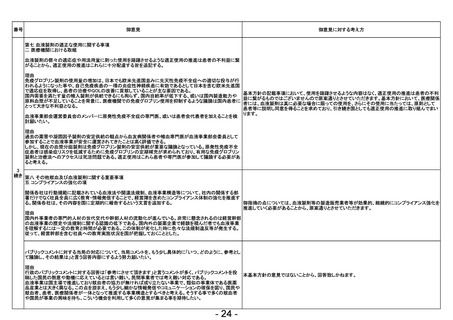

御意見

御意見に対する考え方

第一 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向

2 国内自給及び安定供給の確保

現在、中期目標として「献血推進2025」を設定し、血液需要の将来推計等を踏まえていたところで

す。なお、「献血推進2025」については、2028年まで延長することとし、改めて需要推計をしていま

「毎年度、中期的需要予測の見直しを実施し、各年度の需給計画に反映するとともに、中期的な国内自給及び

す。具体的な数値については、外因的な要因で変わることもあることから基本方針には馴染まないと

安定供給に懸念が生ない事業体制の構築を図る」という文言を追記する。

考えられます。

また、「第二血液製剤及び血液製剤代替医薬品等についての中期的な需給の見通し」の項で具体的な数値を

示す事とする。

基本方針の冒頭、或いは第一に、血液法に示された「国内自給の定義」を明記し、国内自給とは「国内で使用

される血液製剤が原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料として製造されること」とし、国内

事業者が国内の製造施設で製造する事と言う意味ではない旨を明確する。

血液法第3条に国内自給の定義は明確に規定されていることから、原案通りとさせていただきます。

理由

これまでは国内自給政策=国内事業者の強化策であり、国内事業者によって達成されるものという政策の下

で安全性や安定供給体制の強化を図ってきた。これは血液法の国内自給の定義とは異なった解釈である。

第五 血液製剤の製造及び供給に関する事項

二 原料血漿の配分

3

現在の原料血漿の種類、配分方法では献血の貴重な有効成分を有効利用できない事から、平成23年度まで

実施していた5種類の原料血漿(中間原料血漿を含む)に分画したものを国内外の製造事業者に配分すること

御指摘の点も含め、血漿分画製剤の課題について、国、採血事業者及び製造販売業者が連携して

を検討するという文言を追記する。

対応するために、今回、新たに「血漿分画製剤の課題への対応」という項目を新設したものであり、

理由

原案通りとさせていただきます。

平成23年までは日本赤十字社が採血した原料血漿を、国内事業者の5種類の原料血漿供給要請量に応じて

日赤の自社工場で分画し、国内各3社に供給していた。国や製造事業者が余剰な中間原料血漿の有効利用

策(余剰原料や製剤の輸出等を含む)を具体的に検討できるメリットがあるだけでなく、原料血漿購入事業者の

原料調達価格を削減できる経営的なメリットもある。現在の原料血漿配分では貴重な国民の献血血漿を有効

利用できているとは言えない。

第八 その他献血及び血液製剤に関する重要事項

六 複数の採血事業者を想定した血液事業の在り方

上記文中の「製造販売事業者等」という文言を「国内外の製造販売事業者や採血事業者等」に変更し、国が国

内だけでなく海外の製造販売事業者や採血事業者の意見も聴取するべきであることを明確にする。

理由

現在、国内には血漿分画製剤を供給する国内外の事業者で組織された日本血液製剤協会がある。しかし、国

の国内自給政策は「輸出貿易管理令」で原料血漿を海外に輸出することができなかった事から、血液法の定義

と異なる「国内事業者による自給」という観点からの政策を推進してきた。現在は原料血漿を輸出することも可

能になったが国の取り組み姿勢に変化はない。

複数の採血事業者を想定した血液事業の在り方の検討に際しては、国内、海外の製造販売業者と

いう区別をつけていないことから原案通り「製造販売業者等」とさせていただきます。

第四 献血の推進に関する事項

献血の普及啓発及び環境整備等の項に、国、採血事業者は日本の「自発的無償献血の定義の解釈」を広く国 「自発的な無償献血の定義及び考え方」ついては、平成15年5月15日付通知により、都道府県知事

民に周知し、解釈の範囲で有効な施策を関連付けて実施推進するとする文言を追加記載する。

宛に通知したほか、厚生労働省のウェブサイトにも掲載しております。原案通りとさせて頂きます。

周知の方法は、血液法 第三章 採血の項の採血者の義務の考え方に則り、献血者の献血時に定義と詳細を

示し、その都度了解を得る。

- 23 -