よむ、つかう、まなぶ。

資料1-2-6 厚生労働省 御提出資料 (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

課題②

中医協 総-4

5. 11. 8

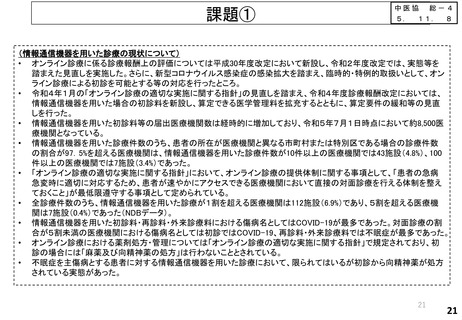

(情報通信機器を用いた疾病管理)

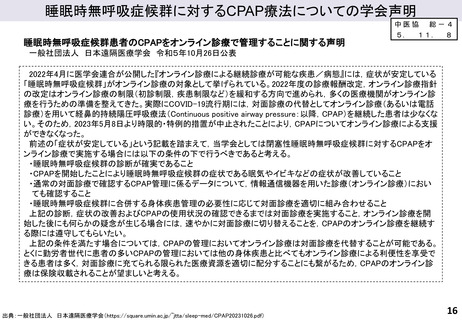

• 令和4年度診療報酬改定前から算定可能な医学管理料は令和2年から令和4年にかけ増加を認めた。令和4年度改定

により算定可能となった医学管理料としては、皮膚科特定疾患指導管理料が1月あたり277回と最多であった。

• 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は睡眠時無呼吸症候群等の患者に対し、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管

理を行った場合に算定するものである。コロナ特例の情報通信機器等を用いた診療における在宅持続陽圧呼吸療法指

導管理料2は1月あたり約8千件程度算定されていたが、当該特例は令和5年5月8日をもって廃止されている。

• 持続陽圧呼吸療法(CPAP)に係る診療として実施する内容として、CPAP記録の管理、睡眠状態の確認、マスクの適合

の確認、身体状況の確認が求められる。

• 情報通信機器を用いたCPAP診療について、CPAPを開始したことにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やイビ

キなどが改善していることを確認した上で実施すること等の遵守すべき具体的な条件が関係学会から提示されている。

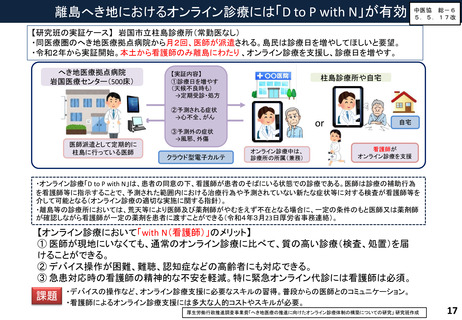

(へき地における情報通信機器を用いた診療)

• へき地の医療体制(第8次医療計画)構築のための指針において、国は自治体におけるオンライン診療を含む遠隔医療

の活用について支援を行うこと等のへき地の医療の確保を図るための取り組みを着実に進めることとしている。

• 令和5年7月1日時点において、情報通信機器を用いた診療の届出を行っているへき地医療拠点病院は54施設、へき地

診療所は75施設であった。へき地医療拠点病院およびへき地診療所における、情報通信機器を用いた診療の算定回数

はそれぞれ約100回であった(令和5年3月診療分)。

• オンライン診療を実施しているへき地医療機関では患者が看護師等といる場合のオンライン診療(D to P with N)の様

式が主流である。調査回答の中で、移動コストの短縮をはじめとして巡回診療や医師・専門医派遣の有用性が示唆され

た。D to P with Nがへき地や在宅の場面で活用されてきている。

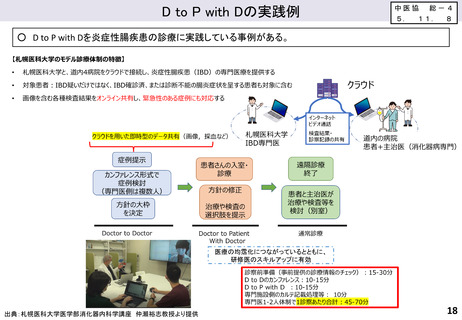

(遠隔連携診療料)

• 遠隔連携診療料について、令和4年度診療報酬改定では知的障害を有するてんかん患者について、かかりつけ医とて

んかん診療拠点病院等の医師が連携して当該患者に対する診療を継続する場合の評価を新設した。

• 遠隔連携診療料の1月あたりの算定回数は月4回(令和4年5月診療分)となっている。

• 遠隔連携診療(D to P with D)を炎症性腸疾患(IBD)の診療に実践されている事例において、遠隔連携診療の対象患者

のうち、確定診断後の患者が診療件数の75%を占めたとの報告がある。また、遠隔連携診療を実施することにより、患

者の安心感が高まり、適切な治療につながったとの報告がある。

22

中医協 総-4

5. 11. 8

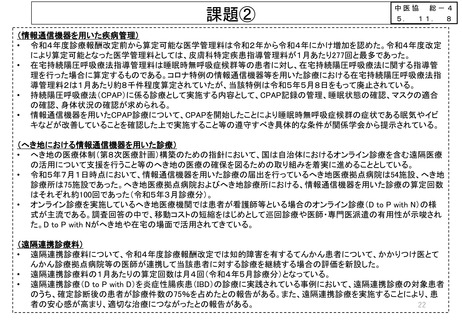

(情報通信機器を用いた疾病管理)

• 令和4年度診療報酬改定前から算定可能な医学管理料は令和2年から令和4年にかけ増加を認めた。令和4年度改定

により算定可能となった医学管理料としては、皮膚科特定疾患指導管理料が1月あたり277回と最多であった。

• 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は睡眠時無呼吸症候群等の患者に対し、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管

理を行った場合に算定するものである。コロナ特例の情報通信機器等を用いた診療における在宅持続陽圧呼吸療法指

導管理料2は1月あたり約8千件程度算定されていたが、当該特例は令和5年5月8日をもって廃止されている。

• 持続陽圧呼吸療法(CPAP)に係る診療として実施する内容として、CPAP記録の管理、睡眠状態の確認、マスクの適合

の確認、身体状況の確認が求められる。

• 情報通信機器を用いたCPAP診療について、CPAPを開始したことにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やイビ

キなどが改善していることを確認した上で実施すること等の遵守すべき具体的な条件が関係学会から提示されている。

(へき地における情報通信機器を用いた診療)

• へき地の医療体制(第8次医療計画)構築のための指針において、国は自治体におけるオンライン診療を含む遠隔医療

の活用について支援を行うこと等のへき地の医療の確保を図るための取り組みを着実に進めることとしている。

• 令和5年7月1日時点において、情報通信機器を用いた診療の届出を行っているへき地医療拠点病院は54施設、へき地

診療所は75施設であった。へき地医療拠点病院およびへき地診療所における、情報通信機器を用いた診療の算定回数

はそれぞれ約100回であった(令和5年3月診療分)。

• オンライン診療を実施しているへき地医療機関では患者が看護師等といる場合のオンライン診療(D to P with N)の様

式が主流である。調査回答の中で、移動コストの短縮をはじめとして巡回診療や医師・専門医派遣の有用性が示唆され

た。D to P with Nがへき地や在宅の場面で活用されてきている。

(遠隔連携診療料)

• 遠隔連携診療料について、令和4年度診療報酬改定では知的障害を有するてんかん患者について、かかりつけ医とて

んかん診療拠点病院等の医師が連携して当該患者に対する診療を継続する場合の評価を新設した。

• 遠隔連携診療料の1月あたりの算定回数は月4回(令和4年5月診療分)となっている。

• 遠隔連携診療(D to P with D)を炎症性腸疾患(IBD)の診療に実践されている事例において、遠隔連携診療の対象患者

のうち、確定診断後の患者が診療件数の75%を占めたとの報告がある。また、遠隔連携診療を実施することにより、患

者の安心感が高まり、適切な治療につながったとの報告がある。

22