よむ、つかう、まなぶ。

資料1 強度行動障害を有する児者への支援に係る報酬・基準について (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html |

| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

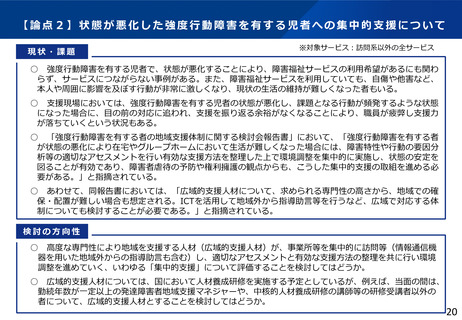

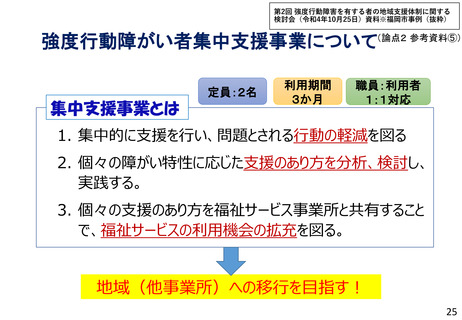

【論点2】状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援について

現状・課題

※対象サービス:訪問系以外の全サービス

○ 強度行動障害を有する児者で、状態が悪化することにより、障害福祉サービスの利用希望があるにも関わ

らず、サービスにつながらない事例がある。また、障害福祉サービスを利用していても、自傷や他害など、

本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなり、現状の生活の維持が難しくなった者もいる。

○ 支援現場においては、強度行動障害を有する児者の状態が悪化し、課題となる行動が頻発するような状態

になった場合に、目の前の対応に追われ、支援を振り返る余裕がなくなることにより、職員が疲弊し支援力

が落ちていくという状況もある。

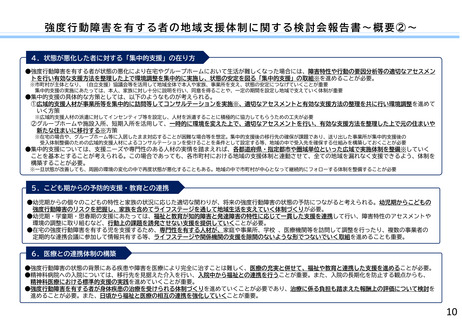

○ 「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書」において、「強度行動障害を有する者

が状態の悪化により在宅やグループホームにおいて生活が難しくなった場合には、障害特性や行動の要因分

析等の適切なアセスメントを行い有効な支援方法を整理した上で環境調整を集中的に実施し、状態の安定を

図ることが有効であり、障害者虐待の予防や権利擁護の観点からも、こうした集中的支援の取組を進める必

要がある。」と指摘されている。

○ あわせて、同報告書においては、「広域的支援人材について、求められる専門性の高さから、地域での確

保・配置が難しい場合も想定される。ICTを活用して地域外から指導助言等を行うなど、広域で対応する体

制についても検討することが必要である。」と指摘されている。

検討の方向性

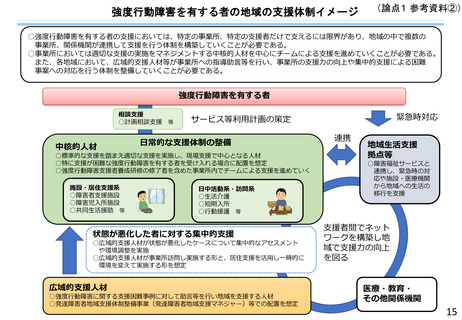

○ 高度な専門性により地域を支援する人材(広域的支援人材)が、事業所等を集中的に訪問等(情報通信機

器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行い環境

調整を進めていく、いわゆる「集中的支援」について評価することを検討してはどうか。

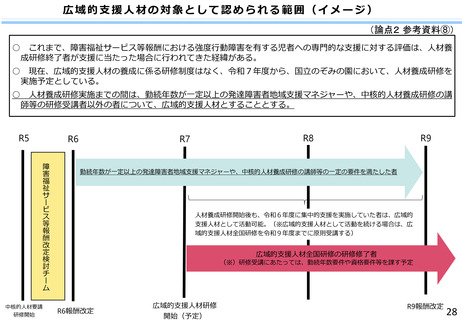

○ 広域的支援人材については、国において人材養成研修を実施する予定としているが、例えば、当面の間は、

勤続年数が一定以上の発達障害者地域支援マネジャーや、中核的人材養成研修の講師等の研修受講者以外の

者について、広域的支援人材とすることを検討してはどうか。

20

現状・課題

※対象サービス:訪問系以外の全サービス

○ 強度行動障害を有する児者で、状態が悪化することにより、障害福祉サービスの利用希望があるにも関わ

らず、サービスにつながらない事例がある。また、障害福祉サービスを利用していても、自傷や他害など、

本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなり、現状の生活の維持が難しくなった者もいる。

○ 支援現場においては、強度行動障害を有する児者の状態が悪化し、課題となる行動が頻発するような状態

になった場合に、目の前の対応に追われ、支援を振り返る余裕がなくなることにより、職員が疲弊し支援力

が落ちていくという状況もある。

○ 「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書」において、「強度行動障害を有する者

が状態の悪化により在宅やグループホームにおいて生活が難しくなった場合には、障害特性や行動の要因分

析等の適切なアセスメントを行い有効な支援方法を整理した上で環境調整を集中的に実施し、状態の安定を

図ることが有効であり、障害者虐待の予防や権利擁護の観点からも、こうした集中的支援の取組を進める必

要がある。」と指摘されている。

○ あわせて、同報告書においては、「広域的支援人材について、求められる専門性の高さから、地域での確

保・配置が難しい場合も想定される。ICTを活用して地域外から指導助言等を行うなど、広域で対応する体

制についても検討することが必要である。」と指摘されている。

検討の方向性

○ 高度な専門性により地域を支援する人材(広域的支援人材)が、事業所等を集中的に訪問等(情報通信機

器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行い環境

調整を進めていく、いわゆる「集中的支援」について評価することを検討してはどうか。

○ 広域的支援人材については、国において人材養成研修を実施する予定としているが、例えば、当面の間は、

勤続年数が一定以上の発達障害者地域支援マネジャーや、中核的人材養成研修の講師等の研修受講者以外の

者について、広域的支援人材とすることを検討してはどうか。

20