よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

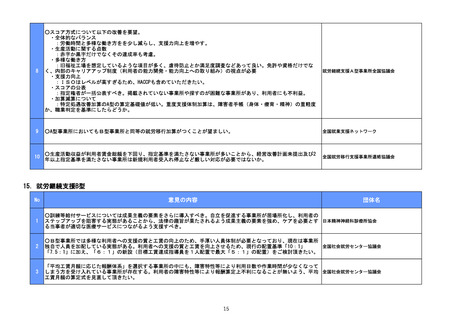

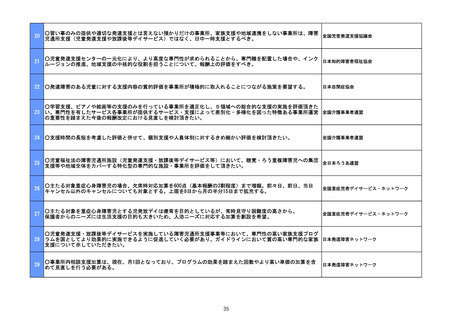

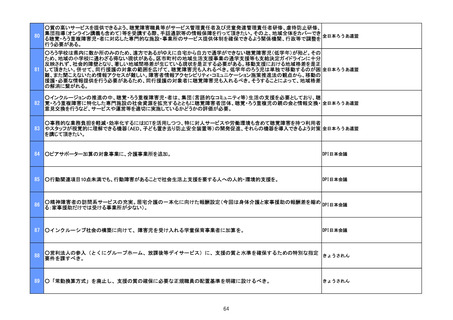

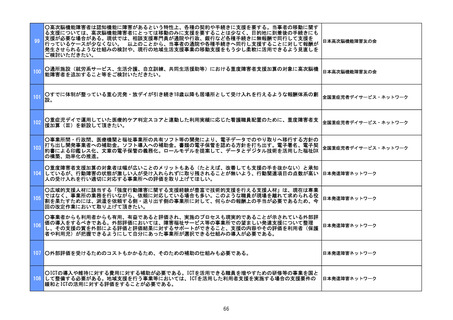

8

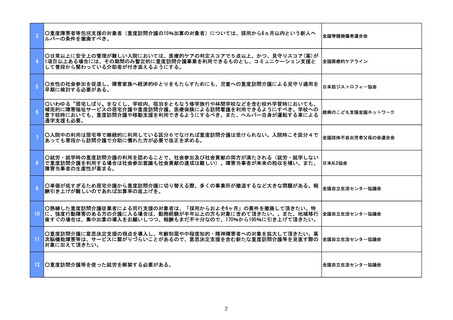

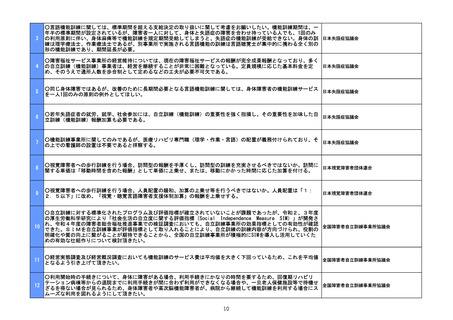

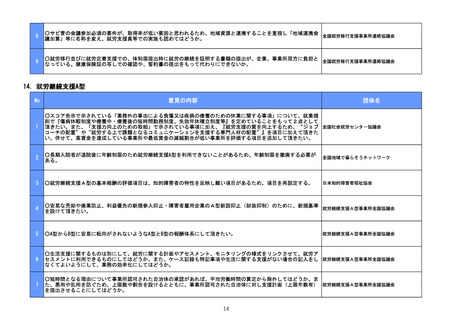

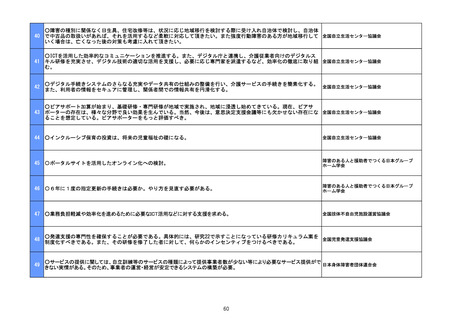

○現在、1か月以内の転職はサービス継続とみなされるが、離職に関しては様々な要因があり転職実現までは非常にタ

イトという課題がある。再アセスメントや実習実施などの支援のため、転職までを3か月とするなど実態に合った制度

が望まれる。

全国就労移行支援事業所連絡協議会

9

○定年、事業主都合の離職など本人の責に帰さない離職は就労定着率の算定から除外すべき。

全国就労移行支援事業所連絡協議会

10

○報酬算定の要件となっている支援レポートの作成と共有について、支援レポートの作成共有は任意とし、個別支援計 全国就労移行支援事業所連絡協議会

画の作成提示、支援記録の保管をもって報酬算定の要件として頂きたい。

11

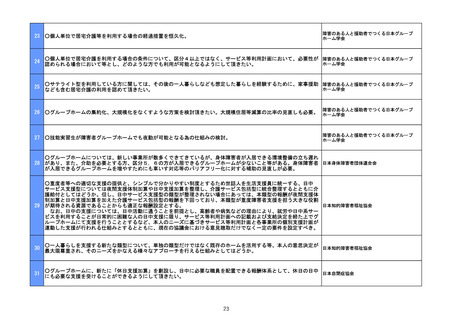

○利用者数が増えると単価が低くなる報酬設定は、費用と人員の負担と逆行している。スケールメリットがない事業で 全国就労移行支援事業所連絡協議会

あるため、人数増加と報酬単位増が比例する設計とすべき。

○就労移行の支援計画会議実施加算同様にサビ菅参加必須の要件が取得率が低い要因である。必ずしも個別支援計画作

12 成変更が伴わないこともあり、加算の名称を「地域連携会議加算」に変え、サビ菅以外の担当職員での実施を認めては 全国就労移行支援事業所連絡協議会

どうか。

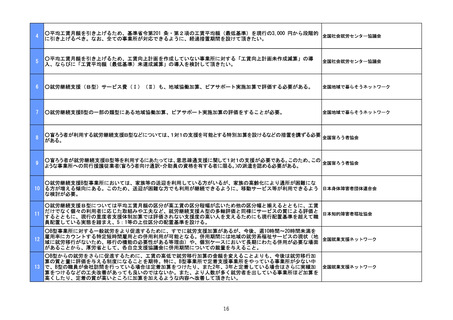

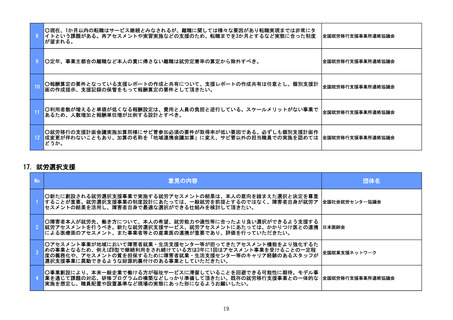

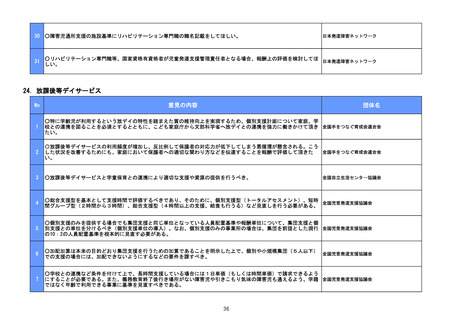

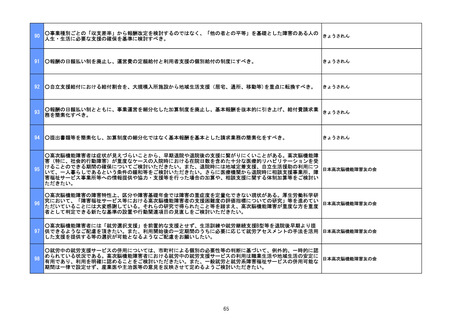

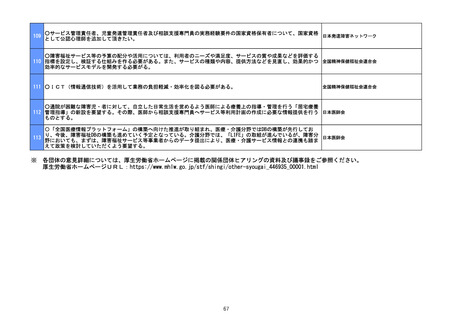

17.就労選択支援

No

意見の内容

団体名

1

○新たに創設される就労選択支援事業で実施する就労アセスメントの結果は、本人の意向を踏まえた選択と決定を尊重

することが重要。就労選択支援事業の制度設計にあたっては、一般就労を前提とするのではなく、障害者自身が就労ア 全国社会就労センター協議会

セスメントの結果を活用し、障害者自身で最適な選択ができる仕組みを検討して頂きたい。

2

○障害者本人が就労先、働き方について、本人の希望、就労能力や適性等に合ったより良い選択ができるよう支援する

就労アセスメントを行うべき。新たな就労選択支援サービス、就労アセスメントにあたっては、かかりつけ医との連携 日本医師会

による医療面のアセスメント、また事業者等との産業医の連携が重要であり、評価を行っていただきたい。

3

○アセスメント事業が地域において障害者就業・生活支援センター等が担ってきたアセスメント機能をより強化するた

めの事業となるため、例えばB型で継続利用をされ続けている方は3年に1回はアセスメント事業を受けることの一定程 全国就業支援ネットワーク

度の義務化や、アセスメントの質を担保するために障害者就業・生活支援センター等のキャリア経験のあるスタッフが

選択支援事業に異動できるような財源的裏付けのある事業としていただきたい。

4

○事業創設により、本来一般企業で働ける方が福祉サービスに滞留していることを回避できる可能性に期待。モデル事

業を通じて課題の対応、研修プログラムの構築などしっかり準備して頂きたい。既存の就労移行支援事業との一体的な 全国就労移行支援事業所連絡協議会

実施を想定し、職員配置や設置基準など現場の実態にあった形になるようお願いしたい。

19

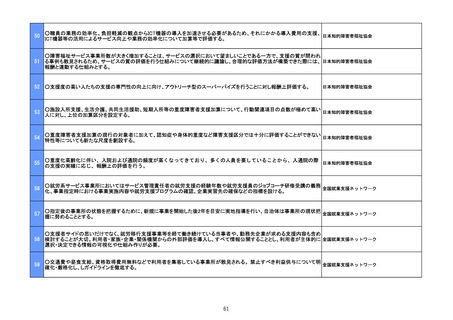

○現在、1か月以内の転職はサービス継続とみなされるが、離職に関しては様々な要因があり転職実現までは非常にタ

イトという課題がある。再アセスメントや実習実施などの支援のため、転職までを3か月とするなど実態に合った制度

が望まれる。

全国就労移行支援事業所連絡協議会

9

○定年、事業主都合の離職など本人の責に帰さない離職は就労定着率の算定から除外すべき。

全国就労移行支援事業所連絡協議会

10

○報酬算定の要件となっている支援レポートの作成と共有について、支援レポートの作成共有は任意とし、個別支援計 全国就労移行支援事業所連絡協議会

画の作成提示、支援記録の保管をもって報酬算定の要件として頂きたい。

11

○利用者数が増えると単価が低くなる報酬設定は、費用と人員の負担と逆行している。スケールメリットがない事業で 全国就労移行支援事業所連絡協議会

あるため、人数増加と報酬単位増が比例する設計とすべき。

○就労移行の支援計画会議実施加算同様にサビ菅参加必須の要件が取得率が低い要因である。必ずしも個別支援計画作

12 成変更が伴わないこともあり、加算の名称を「地域連携会議加算」に変え、サビ菅以外の担当職員での実施を認めては 全国就労移行支援事業所連絡協議会

どうか。

17.就労選択支援

No

意見の内容

団体名

1

○新たに創設される就労選択支援事業で実施する就労アセスメントの結果は、本人の意向を踏まえた選択と決定を尊重

することが重要。就労選択支援事業の制度設計にあたっては、一般就労を前提とするのではなく、障害者自身が就労ア 全国社会就労センター協議会

セスメントの結果を活用し、障害者自身で最適な選択ができる仕組みを検討して頂きたい。

2

○障害者本人が就労先、働き方について、本人の希望、就労能力や適性等に合ったより良い選択ができるよう支援する

就労アセスメントを行うべき。新たな就労選択支援サービス、就労アセスメントにあたっては、かかりつけ医との連携 日本医師会

による医療面のアセスメント、また事業者等との産業医の連携が重要であり、評価を行っていただきたい。

3

○アセスメント事業が地域において障害者就業・生活支援センター等が担ってきたアセスメント機能をより強化するた

めの事業となるため、例えばB型で継続利用をされ続けている方は3年に1回はアセスメント事業を受けることの一定程 全国就業支援ネットワーク

度の義務化や、アセスメントの質を担保するために障害者就業・生活支援センター等のキャリア経験のあるスタッフが

選択支援事業に異動できるような財源的裏付けのある事業としていただきたい。

4

○事業創設により、本来一般企業で働ける方が福祉サービスに滞留していることを回避できる可能性に期待。モデル事

業を通じて課題の対応、研修プログラムの構築などしっかり準備して頂きたい。既存の就労移行支援事業との一体的な 全国就労移行支援事業所連絡協議会

実施を想定し、職員配置や設置基準など現場の実態にあった形になるようお願いしたい。

19