よむ、つかう、まなぶ。

再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討の中間整理 (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24369.html |

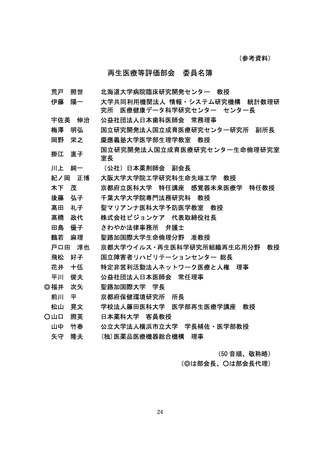

| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第74回 3/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2.再生医療等の安全性及び科学的妥当性の確保

(1)再生医療等の有効性の確認

① 現状と課題

○ 法施行規則第 10 条においては、法第3条に基づく再生医療等提供基

準の一部として、再生医療等を行う医師・歯科医師の責務として「再生

医療等の安全性及び妥当性について、倫理的及び科学的観点から十分検

討しなければならない」と規定している。そして、この「妥当性」の解

釈については、「再生医療等を治療として行う際の妥当性の考え方につ

いて」(平成 28 年7月 28 日事務連絡)において「当該再生医療等の有

効性が安全性におけるリスクを上回ることが十分予測されることを含

む」としている。

○ また、再生医療等提供計画においては「提供する再生医療等の妥当性

についての検討内容」を記載事項としており、具体的には根拠論文等を

記載することとしている。

○ 法施行規則第 37 条においては、医療機関が認定再生医療等委員会に対

して行う定期報告事項の一つとして、「当該再生医療等の安全性及び科学

的妥当性についての評価」を報告することを求めている。当該規定は、

治療の妥当性を一定程度確認することを可能とするために、転帰・フォ

ローアップしている患者の数等を記載させ、認定再生医療等委員会で確

認することを想定したものである。

しかしながら、当該規定の具体的な内容については、「再生医療等を治

療として行う際の妥当性の考え方について」(平成 28 年7月 28 日事務連

絡)において「当該再生医療等の有効性が安全性におけるリスクを上回

ることについて、科学的な根拠を示す必要があること」と示しているだ

けであり、現状では治療の妥当性の判断をするには不十分な記載にとど

まっている例もある。

② これまでの主な議論

○ 再生医療等の有効性について、何らかの形で必要なデータを収集し、

フォローアップ・評価する仕組みが必要ではないかという点において

は、概ね意見が一致した。

○ その具体的な方法としては、

・ 再生医療等提供計画に、有効性の評価方法(検査指標など)を記載

することを求めてはどうか

・ 定期報告において、実施した再生医療等の有効性について、再生医

療等提供計画に記載した評価方法に沿った評価の記載を求めるなど、

10

(1)再生医療等の有効性の確認

① 現状と課題

○ 法施行規則第 10 条においては、法第3条に基づく再生医療等提供基

準の一部として、再生医療等を行う医師・歯科医師の責務として「再生

医療等の安全性及び妥当性について、倫理的及び科学的観点から十分検

討しなければならない」と規定している。そして、この「妥当性」の解

釈については、「再生医療等を治療として行う際の妥当性の考え方につ

いて」(平成 28 年7月 28 日事務連絡)において「当該再生医療等の有

効性が安全性におけるリスクを上回ることが十分予測されることを含

む」としている。

○ また、再生医療等提供計画においては「提供する再生医療等の妥当性

についての検討内容」を記載事項としており、具体的には根拠論文等を

記載することとしている。

○ 法施行規則第 37 条においては、医療機関が認定再生医療等委員会に対

して行う定期報告事項の一つとして、「当該再生医療等の安全性及び科学

的妥当性についての評価」を報告することを求めている。当該規定は、

治療の妥当性を一定程度確認することを可能とするために、転帰・フォ

ローアップしている患者の数等を記載させ、認定再生医療等委員会で確

認することを想定したものである。

しかしながら、当該規定の具体的な内容については、「再生医療等を治

療として行う際の妥当性の考え方について」(平成 28 年7月 28 日事務連

絡)において「当該再生医療等の有効性が安全性におけるリスクを上回

ることについて、科学的な根拠を示す必要があること」と示しているだ

けであり、現状では治療の妥当性の判断をするには不十分な記載にとど

まっている例もある。

② これまでの主な議論

○ 再生医療等の有効性について、何らかの形で必要なデータを収集し、

フォローアップ・評価する仕組みが必要ではないかという点において

は、概ね意見が一致した。

○ その具体的な方法としては、

・ 再生医療等提供計画に、有効性の評価方法(検査指標など)を記載

することを求めてはどうか

・ 定期報告において、実施した再生医療等の有効性について、再生医

療等提供計画に記載した評価方法に沿った評価の記載を求めるなど、

10