よむ、つかう、まなぶ。

入-2別紙2.DPC/PDPS等作業グループからの中間報告について (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00206.html |

| 出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第6回 9/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

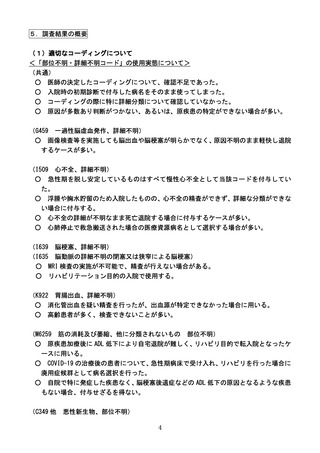

○ 医師が部位不明としてコーディングし、その後部位の確認を行っていなかった。

○ 化学療法目的の紹介患者で、紹介状に部位が記載されていない場合に付与する。

○ 確定診断がつかないまま退院する場合がある。

<診療情報管理士の関与について>

(適切な ICD 分類の選択)

○ 診療情報管理士がコーディングについて全件チェックを行い、疑義があるものは主治

医への確認を行っている。また、不明な事項があった場合の問い合わせに対して対応し

ている。

○ 入院当初に付与される病名は詳細でないことが多く、カルテ等から治療経過や内容を

把握し、より正確な分類になるような病名を提案している。

○ 最近、診療報酬請求部門だけでなく、診療情報管理士が重ねて点検を行う体制へ変更

し、医師へ適切な ICD 分類の検討及び提案を行っている。

(院内での教育・研修)

○

○

適切なコーディングに関する委員会において、主導的な役割を果たしている。

コーディング委員会とは別に、主治医との定期的な会議において病名選択の検討を行

っている。

○ ICD 分類の 5 桁目の選択によって診断群分類が変わるものや、詳細不明コードを選び

がちな傷病名については口頭にて指導を行っている。

<コーディングテキストの活用について>

○

○

○

○

○

ICD 分類、DPC コードの選択に不明な点がある場合に参照している。

医師へ提案、相談をする際に、コーディングテキストの内容を提示している。

主に事例集を活用している。

検証用途での利用に重宝している。

コーディング委員会の参加者に配布し、それに基づく検討を行っている。

<その他>

○ 適切なコーディングに向け取り組みを進めており、現在は「部位不明・詳細不明コー

ド」の使用割合は 10%未満となっている。

○ 調査結果を受け、改めて検討し直したところ、多くがミスコーディングあるいは分類

不十分であった。

【医療機関からの聴取内容】

● 基本的に医師に病名をつけてもらい、医事部門や診療情報管理部門で確認している。

部位不明・詳細不明コードの場合、医師に確認するようにしているが、基本的に医師の

判断でコードを選択した結果としてこうなっている。コーディング委員会は医師も参加

しているが、若い医師の参加が中心。ベテランの医師の参加は少ない。

● コーディグの確認が不足していたことが主な理由。診療情報管理士は勤務しているも

5

○ 化学療法目的の紹介患者で、紹介状に部位が記載されていない場合に付与する。

○ 確定診断がつかないまま退院する場合がある。

<診療情報管理士の関与について>

(適切な ICD 分類の選択)

○ 診療情報管理士がコーディングについて全件チェックを行い、疑義があるものは主治

医への確認を行っている。また、不明な事項があった場合の問い合わせに対して対応し

ている。

○ 入院当初に付与される病名は詳細でないことが多く、カルテ等から治療経過や内容を

把握し、より正確な分類になるような病名を提案している。

○ 最近、診療報酬請求部門だけでなく、診療情報管理士が重ねて点検を行う体制へ変更

し、医師へ適切な ICD 分類の検討及び提案を行っている。

(院内での教育・研修)

○

○

適切なコーディングに関する委員会において、主導的な役割を果たしている。

コーディング委員会とは別に、主治医との定期的な会議において病名選択の検討を行

っている。

○ ICD 分類の 5 桁目の選択によって診断群分類が変わるものや、詳細不明コードを選び

がちな傷病名については口頭にて指導を行っている。

<コーディングテキストの活用について>

○

○

○

○

○

ICD 分類、DPC コードの選択に不明な点がある場合に参照している。

医師へ提案、相談をする際に、コーディングテキストの内容を提示している。

主に事例集を活用している。

検証用途での利用に重宝している。

コーディング委員会の参加者に配布し、それに基づく検討を行っている。

<その他>

○ 適切なコーディングに向け取り組みを進めており、現在は「部位不明・詳細不明コー

ド」の使用割合は 10%未満となっている。

○ 調査結果を受け、改めて検討し直したところ、多くがミスコーディングあるいは分類

不十分であった。

【医療機関からの聴取内容】

● 基本的に医師に病名をつけてもらい、医事部門や診療情報管理部門で確認している。

部位不明・詳細不明コードの場合、医師に確認するようにしているが、基本的に医師の

判断でコードを選択した結果としてこうなっている。コーディング委員会は医師も参加

しているが、若い医師の参加が中心。ベテランの医師の参加は少ない。

● コーディグの確認が不足していたことが主な理由。診療情報管理士は勤務しているも

5