よむ、つかう、まなぶ。

【資料1-3】穿刺血検体活用の課題整理 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35048.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和5年度第2回 9/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

血液検体の拡大に関する現状の課題と対応策

課題

考え方

①

使用者が、安全に、検査に必要な量かつ検査の質に適し

た検体を採取できること

情報提供:添付文書等で適切な検体を必要量採取するために、図示するなど分かり易い表現で情報提供する。Web等の動画を活用する。

Ex)血液であれば採取部位を清浄にすることなどコンタミを避けるための注意事項を記載。量に対しては必要な血滴のサイズ実物大で図示す

るなど

②

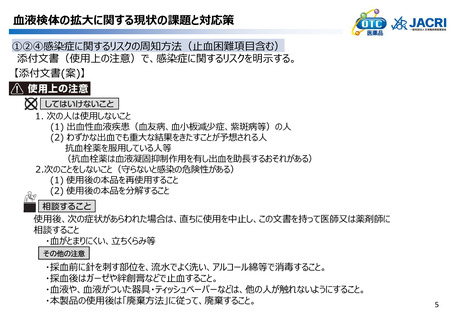

使用者が、血液を取り扱うことのリスクを認識できること

情報提供:添付文書等で情報提供する。

③

使用者が、器具等の衛生管理、廃棄に至るまでの安全管

理等について理解し、適切に管理できる

情報提供:添付文書等で情報提供する。

④

服用歴や既往歴によって止血困難等となる場合への対処

情報提供:添付文書等で情報提供する。購入時のチェックリストを活用し、購入、使用を制限する。

⑤

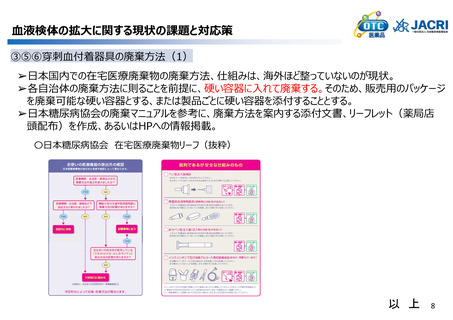

検査をする人やその家族等にとって安全な廃棄の仕組み

製品:針刺し事故防止機構を持つ製品に限定する。

廃棄方法:基本的には地方自治体の廃棄方法にしたがうことになるが、薬局店頭による回収の仕組みなどを検討する必要があると考える。

⇒ 日本糖尿病協会のマニュアルを参考とする。

情報提供:添付文書等で情報提供する。製造販売業者で対応窓口を設置し、自治体への問い合わせに関する情報提供を行う。

⑥

廃棄物を回収する人にとって安全な廃棄の仕組み

製品:針刺し事故防止機構を持つ製品に限定する。

情報提供:回収する地方自治体への周知、薬局店頭への情報提供を行う。また、安全な廃棄方法について、使用者に添付文書等で情報

提供する。

Ex.)針を添付の廃棄BOXに入れるなど。

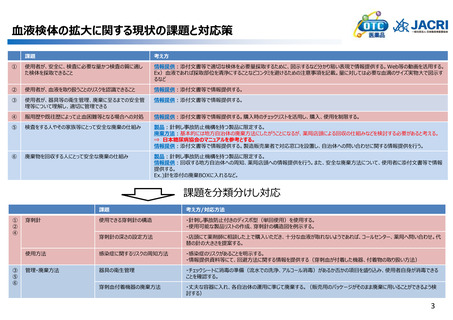

課題を分類分けし対応

①

②

④

③

⑤

⑥

課題

考え方/対応方法

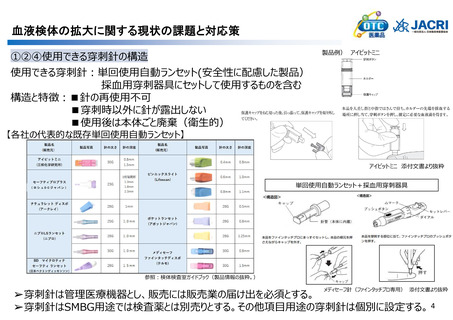

使用できる穿刺針の構造

・針刺し事故防止付きのディスポ型(単回使用)を使用する。

・使用可能な製品リストの作成、穿刺針の構造図を例示する。

穿刺針の深さの設定方法

・店頭にて薬剤師に相談した上で購入いただき、十分な血液が取れないようであれば、コールセンター、薬局へ問い合わせ。代

替の針の大きさを提案する。

使用方法

感染症に関するリスクの周知方法

・感染症のリスクがあることを明示する。

・情報提供資料等にて、回避方法に関する情報を提供する(穿刺血が付着した機器、付着物の取り扱い方法)

管理・廃棄方法

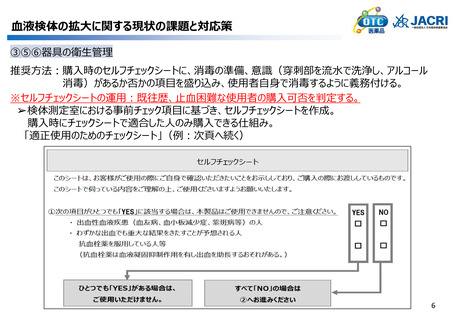

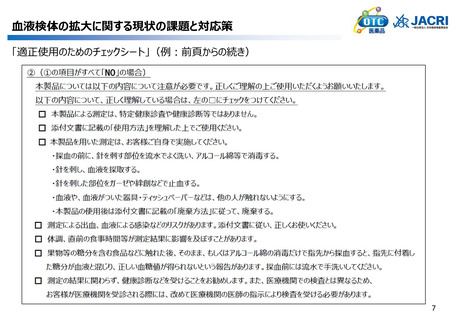

器具の衛生管理

・チェックシートに消毒の準備(流水での洗浄、アルコール消毒)があるか否かの項目を盛り込み、使用者自身が消毒できる

ことを確認する。

穿刺血付着機器の廃棄方法

・丈夫な容器に入れ、各自治体の運用に準じて廃棄する。(販売用のパッケージがそのまま廃棄に用いることができるよう検

討する)

穿刺針

3

課題

考え方

①

使用者が、安全に、検査に必要な量かつ検査の質に適し

た検体を採取できること

情報提供:添付文書等で適切な検体を必要量採取するために、図示するなど分かり易い表現で情報提供する。Web等の動画を活用する。

Ex)血液であれば採取部位を清浄にすることなどコンタミを避けるための注意事項を記載。量に対しては必要な血滴のサイズ実物大で図示す

るなど

②

使用者が、血液を取り扱うことのリスクを認識できること

情報提供:添付文書等で情報提供する。

③

使用者が、器具等の衛生管理、廃棄に至るまでの安全管

理等について理解し、適切に管理できる

情報提供:添付文書等で情報提供する。

④

服用歴や既往歴によって止血困難等となる場合への対処

情報提供:添付文書等で情報提供する。購入時のチェックリストを活用し、購入、使用を制限する。

⑤

検査をする人やその家族等にとって安全な廃棄の仕組み

製品:針刺し事故防止機構を持つ製品に限定する。

廃棄方法:基本的には地方自治体の廃棄方法にしたがうことになるが、薬局店頭による回収の仕組みなどを検討する必要があると考える。

⇒ 日本糖尿病協会のマニュアルを参考とする。

情報提供:添付文書等で情報提供する。製造販売業者で対応窓口を設置し、自治体への問い合わせに関する情報提供を行う。

⑥

廃棄物を回収する人にとって安全な廃棄の仕組み

製品:針刺し事故防止機構を持つ製品に限定する。

情報提供:回収する地方自治体への周知、薬局店頭への情報提供を行う。また、安全な廃棄方法について、使用者に添付文書等で情報

提供する。

Ex.)針を添付の廃棄BOXに入れるなど。

課題を分類分けし対応

①

②

④

③

⑤

⑥

課題

考え方/対応方法

使用できる穿刺針の構造

・針刺し事故防止付きのディスポ型(単回使用)を使用する。

・使用可能な製品リストの作成、穿刺針の構造図を例示する。

穿刺針の深さの設定方法

・店頭にて薬剤師に相談した上で購入いただき、十分な血液が取れないようであれば、コールセンター、薬局へ問い合わせ。代

替の針の大きさを提案する。

使用方法

感染症に関するリスクの周知方法

・感染症のリスクがあることを明示する。

・情報提供資料等にて、回避方法に関する情報を提供する(穿刺血が付着した機器、付着物の取り扱い方法)

管理・廃棄方法

器具の衛生管理

・チェックシートに消毒の準備(流水での洗浄、アルコール消毒)があるか否かの項目を盛り込み、使用者自身が消毒できる

ことを確認する。

穿刺血付着機器の廃棄方法

・丈夫な容器に入れ、各自治体の運用に準じて廃棄する。(販売用のパッケージがそのまま廃棄に用いることができるよう検

討する)

穿刺針

3