よむ、つかう、まなぶ。

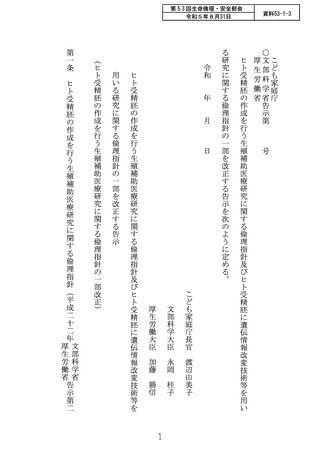

資料53-1-3 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案) (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html |

| 出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

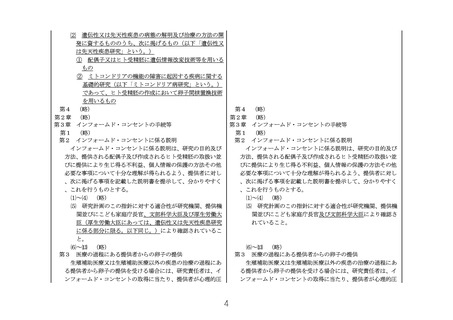

① 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する倫理的な識見

を有すること。

② 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、遺伝性又は先天性疾

患研究並びに当該遺伝性又は先天性疾患研究に関するヒ

ト又は動物の受精胚の作成に関する十分な専門的知識及

び経験を有すること。

③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い

る場合にあっては、配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改

変技術等を用いる遺伝性又は先天性疾患研究に関する倫

理的な識見を有すること。

④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い

る場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又

はヒト若しくは動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用

いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有するこ

と。

⑤ ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる

場合にあっては、ヒト受精胚の作成において卵子間核置

換技術を用いるミトコンドリア病研究に関する倫理的な

識見を有すること。

⑥ ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる

場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚の作成において

卵子間核置換技術を用いる研究に関する十分な専門的知

識及び経験を有すること。

⑶ 研究実施者は、配偶子、動物の精子若しくは卵子又はヒ

ト若しくは動物の受精胚の取扱いに関する倫理的な識見及

び経験を有する者でなければならない。

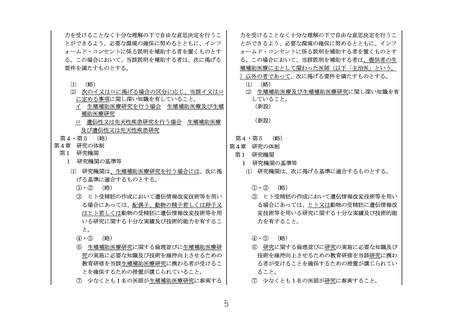

4 研究機関の倫理審査委員会

⑴~⑷ (略)

⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たす

ものとする。

① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に

審査できるよう、次に掲げる要件を満たさなければなら

ない。なお、研究機関の倫理審査委員会の開催する会議

⑵ 研究実施者は、ヒト又は動物の配偶子又は受精胚の取扱

いに関する倫理的な識見及び経験を有する者でなければな

らない。

4 研究機関の倫理審査委員会

⑴~⑷ (略)

⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たす

ものとする。

① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に

審査できるよう、次に掲げる要件を満たさなければなら

ない。なお、研究機関の倫理審査委員会の開催する会議

7

を有すること。

② 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、遺伝性又は先天性疾

患研究並びに当該遺伝性又は先天性疾患研究に関するヒ

ト又は動物の受精胚の作成に関する十分な専門的知識及

び経験を有すること。

③ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い

る場合にあっては、配偶子又はヒト受精胚に遺伝情報改

変技術等を用いる遺伝性又は先天性疾患研究に関する倫

理的な識見を有すること。

④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用い

る場合にあっては、配偶子、動物の精子若しくは卵子又

はヒト若しくは動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用

いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有するこ

と。

⑤ ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる

場合にあっては、ヒト受精胚の作成において卵子間核置

換技術を用いるミトコンドリア病研究に関する倫理的な

識見を有すること。

⑥ ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる

場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚の作成において

卵子間核置換技術を用いる研究に関する十分な専門的知

識及び経験を有すること。

⑶ 研究実施者は、配偶子、動物の精子若しくは卵子又はヒ

ト若しくは動物の受精胚の取扱いに関する倫理的な識見及

び経験を有する者でなければならない。

4 研究機関の倫理審査委員会

⑴~⑷ (略)

⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たす

ものとする。

① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に

審査できるよう、次に掲げる要件を満たさなければなら

ない。なお、研究機関の倫理審査委員会の開催する会議

⑵ 研究実施者は、ヒト又は動物の配偶子又は受精胚の取扱

いに関する倫理的な識見及び経験を有する者でなければな

らない。

4 研究機関の倫理審査委員会

⑴~⑷ (略)

⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たす

ものとする。

① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に

審査できるよう、次に掲げる要件を満たさなければなら

ない。なお、研究機関の倫理審査委員会の開催する会議

7