よむ、つかう、まなぶ。

資料2-4 第5回抗体保有調査(住民調査)速報結果 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html |

| 出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第116回 2/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

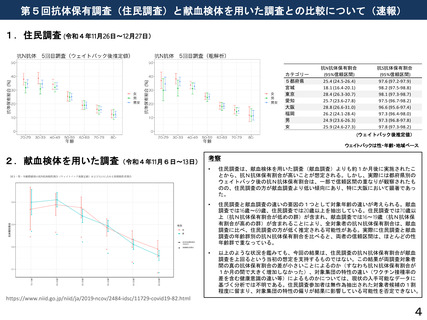

第5回抗体保有調査(住民調査)と献血検体を用いた調査との比較について(速報)

1.住民調査 (令和4年11月26日~12月27日)

カテゴリー

5都府県

宮城

東京

愛知

大阪

福岡

男

女

抗N抗体保有割合

(95%信頼区間)

25.4 (24.5-26.4)

18.1 (16.4-20.1)

28.4 (26.3-30.7)

25.7 (23.6-27.8)

28.8 (26.6-31.0)

26.2 (24.1-28.4)

24.9 (23.6-26.3)

25.9 (24.6-27.3)

抗S抗体保有割合

(95%信頼区間)

97.6 (97.2-97.9)

98.2 (97.5-98.8)

98.1 (97.3-98.7)

97.5 (96.7-98.2)

96.6 (95.6-97.4)

97.3 (96.4-98.0)

97.3 (96.8-97.8)

97.8 (97.3-98.2)

(ウェイトバック後推定値)

ウェイトバックは性・年齢・地域ベース

2.献血検体を用いた調査(令和4年11月6日~13日)

考察

•

住民調査は、献血検体を用いた調査(献血調査)よりも約1か月後に実施されたこ

とから、抗N抗体保有割合が高いことが想定される。しかし、実際には都府県別の

ウェイトバック後の抗N抗体保有割合は、一部で信頼区間の重なりが観察されたも

のの、住民調査の方が献血調査より低い傾向にあり、特に大阪において顕著であっ

た。

•

住民調査と献血調査の違いの要因の1つとして対象年齢の違いが考えられる。献血

調査では16歳~69歳、住民調査では20歳以上を抽出している。住民調査では70歳以

上(抗N抗体保有割合が低めの群)が含まれ、献血調査では16~19歳(抗N抗体保

有割合が高めの群)が含まれることにより、全対象者の抗N抗体保有割合は、献血

調査に比べ、住民調査の方が低く推定される可能性がある。実際に住民調査と献血

調査の年齢群別の抗N抗体保有割合を比べると、両者の信頼区間は、ほとんどの性

年齢群で重なっている。

•

以上のような状況を鑑みても、今回の結果は、住民調査の抗N抗体保有割合が献血

調査を上回るという当初の想定を支持するものではない。この結果が両調査対象者

間の真の抗体保有割合の差が小さいことによるのか(すなわち抗N抗体保有割合が

1か月の間で大きく増加しなかった)、対象集団の特性の違い(ワクチン接種率の

差を含む健康意識の違い等)によるものかについては、現状の入手可能なデータに

基づく分析では不明である。住民調査参加者は無作為抽出された対象者候補の1割

程度に留まり、対象集団の特性の偏りが結果に影響している可能性を否定できない。

https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2484-idsc/11729-covid19-82.html

4

1.住民調査 (令和4年11月26日~12月27日)

カテゴリー

5都府県

宮城

東京

愛知

大阪

福岡

男

女

抗N抗体保有割合

(95%信頼区間)

25.4 (24.5-26.4)

18.1 (16.4-20.1)

28.4 (26.3-30.7)

25.7 (23.6-27.8)

28.8 (26.6-31.0)

26.2 (24.1-28.4)

24.9 (23.6-26.3)

25.9 (24.6-27.3)

抗S抗体保有割合

(95%信頼区間)

97.6 (97.2-97.9)

98.2 (97.5-98.8)

98.1 (97.3-98.7)

97.5 (96.7-98.2)

96.6 (95.6-97.4)

97.3 (96.4-98.0)

97.3 (96.8-97.8)

97.8 (97.3-98.2)

(ウェイトバック後推定値)

ウェイトバックは性・年齢・地域ベース

2.献血検体を用いた調査(令和4年11月6日~13日)

考察

•

住民調査は、献血検体を用いた調査(献血調査)よりも約1か月後に実施されたこ

とから、抗N抗体保有割合が高いことが想定される。しかし、実際には都府県別の

ウェイトバック後の抗N抗体保有割合は、一部で信頼区間の重なりが観察されたも

のの、住民調査の方が献血調査より低い傾向にあり、特に大阪において顕著であっ

た。

•

住民調査と献血調査の違いの要因の1つとして対象年齢の違いが考えられる。献血

調査では16歳~69歳、住民調査では20歳以上を抽出している。住民調査では70歳以

上(抗N抗体保有割合が低めの群)が含まれ、献血調査では16~19歳(抗N抗体保

有割合が高めの群)が含まれることにより、全対象者の抗N抗体保有割合は、献血

調査に比べ、住民調査の方が低く推定される可能性がある。実際に住民調査と献血

調査の年齢群別の抗N抗体保有割合を比べると、両者の信頼区間は、ほとんどの性

年齢群で重なっている。

•

以上のような状況を鑑みても、今回の結果は、住民調査の抗N抗体保有割合が献血

調査を上回るという当初の想定を支持するものではない。この結果が両調査対象者

間の真の抗体保有割合の差が小さいことによるのか(すなわち抗N抗体保有割合が

1か月の間で大きく増加しなかった)、対象集団の特性の違い(ワクチン接種率の

差を含む健康意識の違い等)によるものかについては、現状の入手可能なデータに

基づく分析では不明である。住民調査参加者は無作為抽出された対象者候補の1割

程度に留まり、対象集団の特性の偏りが結果に影響している可能性を否定できない。

https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2484-idsc/11729-covid19-82.html

4