よむ、つかう、まなぶ。

資料1 直近の感染状況の評価等 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html |

| 出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第116回 2/8)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

<感染状況等と今後の見通し>

○ 感染状況について

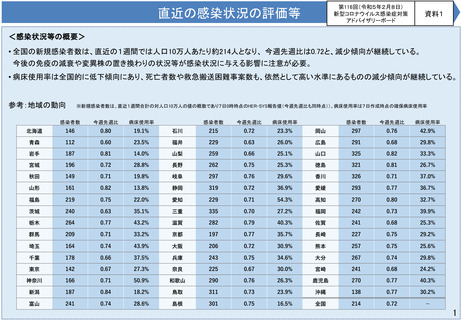

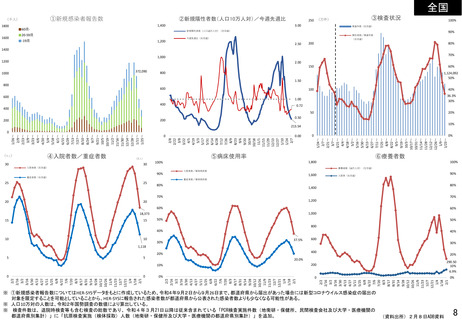

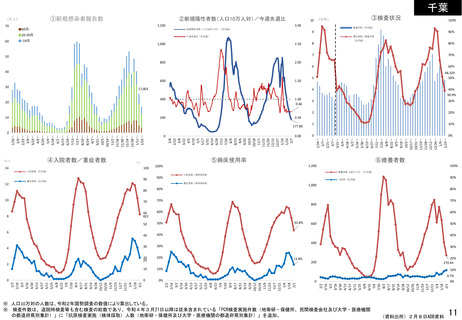

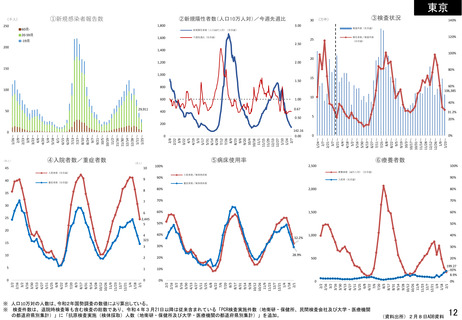

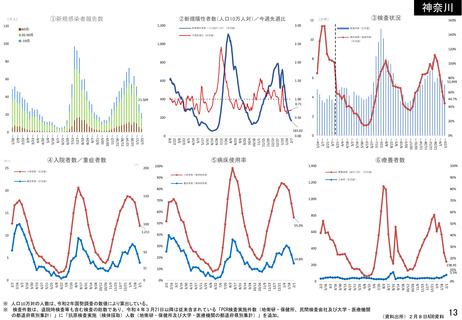

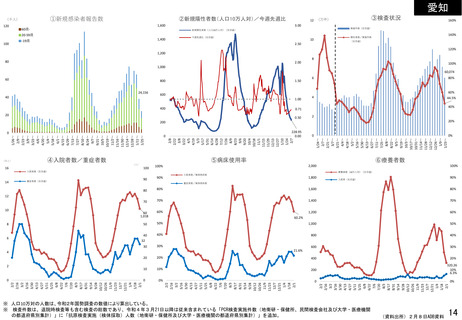

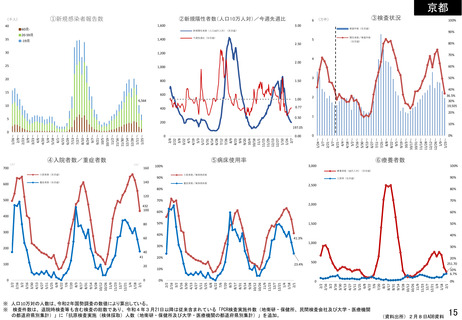

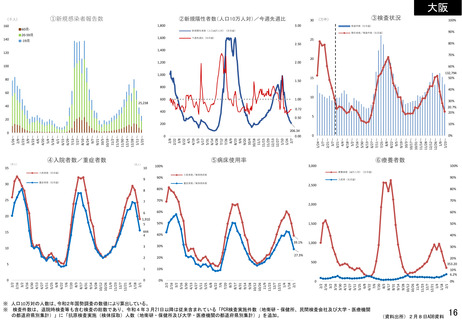

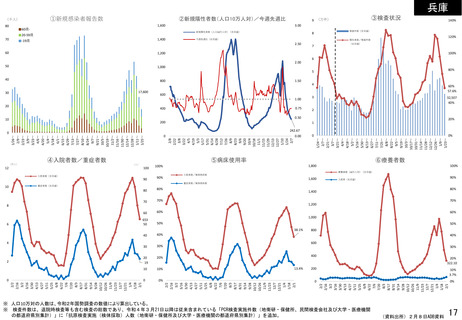

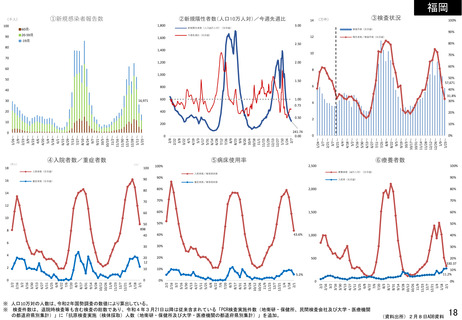

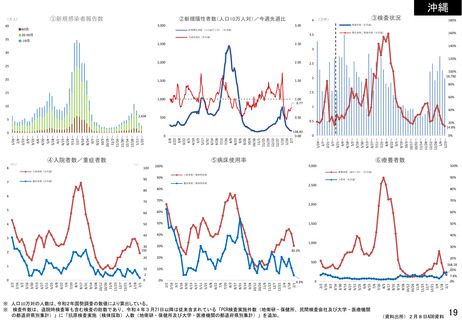

・新規感染者数について、全国的に減少傾向が継続しており、全ての都道府県で今週先週比が1を下回る状況が続いている。

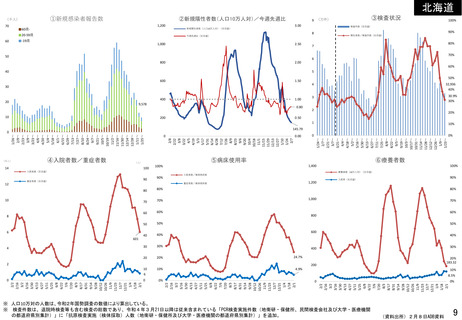

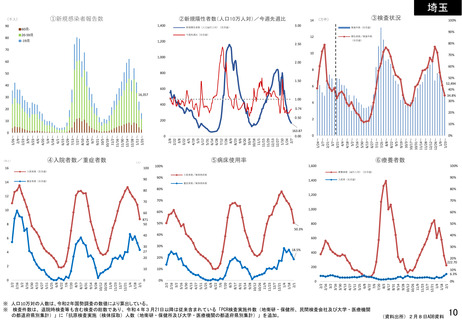

・地域別の新規感染者数について、東海や中四国、九州などでは、人口あたりで全国を上回っている一方、北海道や東北、関東、沖縄では人口あたりで

全国を下回っているが、感染状況の改善に伴い地域差も縮小している。また、高齢者施設や医療機関等の集団感染も減少傾向にある。

・全国の年代別の新規感染者数は、全年代で減少傾向となっており、年代別で多くみられる10歳未満でも大きく減少している。

・全国では重症者数は減少傾向にあり、死亡者数も、依然として高い水準にあるものの減少傾向が継続している。今般の感染拡大では昨年夏の感染拡

大時よりも、新規感染者のうち80代以上の高齢者の占める割合が増加する傾向となっており、例年冬場は基礎疾患が悪化する時期ということもあり、

引き続き注意が必要。

・昨年1月以降の小児等の死亡例報告にあるように、小児感染者数の増加に伴う重症例、死亡例の発生や、小児の入院者数の動向にも注意が必要。

・季節性インフルエンザについては、全国では同時期と比べ例年よりも低いが、直近2年間より高い水準にある。先週末公表時点では、定点医療機関当

たりの週間報告数が全国では10を超えて注意報レベルに達し、沖縄では30を超えて警報レベルとなっている。全国的には前週よりも増加幅は縮小し

たものの、引き続き増加傾向にある。

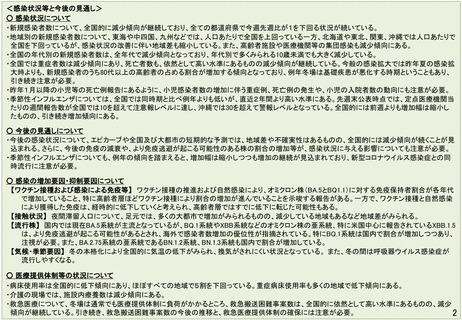

○ 今後の見通しについて

・今後の感染状況について、エピカーブや全国及び大都市の短期的な予測では、地域差や不確実性はあるものの、全国的には減少傾向が続くことが見

込まれる。さらに、今後の免疫の減衰や、より免疫逃避が起こる可能性のある株の割合の増加等が、感染状況に与える影響についても注意が必要。

・季節性インフルエンザについても、例年の傾向を踏まえると、増加幅は縮小しつつも増加の継続が見込まれており、新型コロナウイルス感染症との同

時流行に注意が必要。

○ 感染の増加要因・抑制要因について

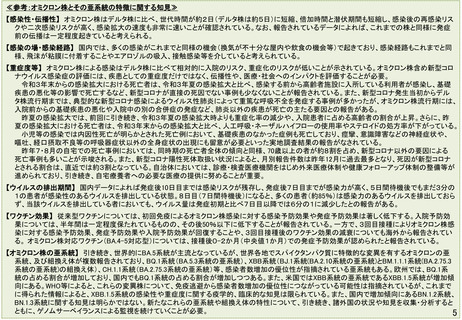

【ワクチン接種および感染による免疫等】 ワクチン接種の推進および自然感染により、オミクロン株(BA.5とBQ1.1)に対する免疫保持者割合が各年代

で増加していること、特に高齢者層ほどワクチン接種により割合の増加が進んでいることを示唆する報告がある。一方で、ワクチン接種と自然感染

により獲得した免疫は、経時的に低下していくと考えられ、高齢者層ではすでに低下に転じた可能性もある。

【接触状況】 夜間滞留人口について、足元では、多くの大都市で増加がみられるものの、減少している地域もあるなど地域差がみられる。

【流行株】 国内では現在BA.5系統が主流となっているが、BQ.1系統やXBB系統などのオミクロン株の亜系統、特に米国中心に報告されているXBB.1.5

は、より免疫逃避が起こる可能性があるとされ、海外で感染者数増加の優位性が指摘されている。特にBQ.1系統は国内で割合が増加しつつあり、

注視が必要。また、BA.2.75系統の亜系統であるBN.1.2系統、BN.1.3系統も国内で割合が増加している。

【気候・季節要因】 冬の本格化により全国的に気温の低下がみられ、換気がされにくい状況となっている。 また、冬の間は呼吸器ウイルス感染症が

流行しやすくなる。

○ 医療提供体制等の状況について

・病床使用率は全国的に低下傾向にあり、ほぼすべての地域で5割を下回っている。重症病床使用率も多くの地域で低下傾向にある。

・介護の現場では、施設内療養数は減少傾向にある。

・救急医療について、冬場は通常でも医療提供体制に負荷がかかるところ、救急搬送困難事案数は、全国的に依然として高い水準にあるものの、減少

傾向が継続している。引き続き、救急搬送困難事案数の今後の推移と、救急医療提供体制の確保には注意が必要。

2

○ 感染状況について

・新規感染者数について、全国的に減少傾向が継続しており、全ての都道府県で今週先週比が1を下回る状況が続いている。

・地域別の新規感染者数について、東海や中四国、九州などでは、人口あたりで全国を上回っている一方、北海道や東北、関東、沖縄では人口あたりで

全国を下回っているが、感染状況の改善に伴い地域差も縮小している。また、高齢者施設や医療機関等の集団感染も減少傾向にある。

・全国の年代別の新規感染者数は、全年代で減少傾向となっており、年代別で多くみられる10歳未満でも大きく減少している。

・全国では重症者数は減少傾向にあり、死亡者数も、依然として高い水準にあるものの減少傾向が継続している。今般の感染拡大では昨年夏の感染拡

大時よりも、新規感染者のうち80代以上の高齢者の占める割合が増加する傾向となっており、例年冬場は基礎疾患が悪化する時期ということもあり、

引き続き注意が必要。

・昨年1月以降の小児等の死亡例報告にあるように、小児感染者数の増加に伴う重症例、死亡例の発生や、小児の入院者数の動向にも注意が必要。

・季節性インフルエンザについては、全国では同時期と比べ例年よりも低いが、直近2年間より高い水準にある。先週末公表時点では、定点医療機関当

たりの週間報告数が全国では10を超えて注意報レベルに達し、沖縄では30を超えて警報レベルとなっている。全国的には前週よりも増加幅は縮小し

たものの、引き続き増加傾向にある。

○ 今後の見通しについて

・今後の感染状況について、エピカーブや全国及び大都市の短期的な予測では、地域差や不確実性はあるものの、全国的には減少傾向が続くことが見

込まれる。さらに、今後の免疫の減衰や、より免疫逃避が起こる可能性のある株の割合の増加等が、感染状況に与える影響についても注意が必要。

・季節性インフルエンザについても、例年の傾向を踏まえると、増加幅は縮小しつつも増加の継続が見込まれており、新型コロナウイルス感染症との同

時流行に注意が必要。

○ 感染の増加要因・抑制要因について

【ワクチン接種および感染による免疫等】 ワクチン接種の推進および自然感染により、オミクロン株(BA.5とBQ1.1)に対する免疫保持者割合が各年代

で増加していること、特に高齢者層ほどワクチン接種により割合の増加が進んでいることを示唆する報告がある。一方で、ワクチン接種と自然感染

により獲得した免疫は、経時的に低下していくと考えられ、高齢者層ではすでに低下に転じた可能性もある。

【接触状況】 夜間滞留人口について、足元では、多くの大都市で増加がみられるものの、減少している地域もあるなど地域差がみられる。

【流行株】 国内では現在BA.5系統が主流となっているが、BQ.1系統やXBB系統などのオミクロン株の亜系統、特に米国中心に報告されているXBB.1.5

は、より免疫逃避が起こる可能性があるとされ、海外で感染者数増加の優位性が指摘されている。特にBQ.1系統は国内で割合が増加しつつあり、

注視が必要。また、BA.2.75系統の亜系統であるBN.1.2系統、BN.1.3系統も国内で割合が増加している。

【気候・季節要因】 冬の本格化により全国的に気温の低下がみられ、換気がされにくい状況となっている。 また、冬の間は呼吸器ウイルス感染症が

流行しやすくなる。

○ 医療提供体制等の状況について

・病床使用率は全国的に低下傾向にあり、ほぼすべての地域で5割を下回っている。重症病床使用率も多くの地域で低下傾向にある。

・介護の現場では、施設内療養数は減少傾向にある。

・救急医療について、冬場は通常でも医療提供体制に負荷がかかるところ、救急搬送困難事案数は、全国的に依然として高い水準にあるものの、減少

傾向が継続している。引き続き、救急搬送困難事案数の今後の推移と、救急医療提供体制の確保には注意が必要。

2