よむ、つかう、まなぶ。

参考資料4-5 浜口班の議論における参考資料1(令和3年度第2回安全技術調査会参考資料1-1) (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28731.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和4年度第3回 10/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

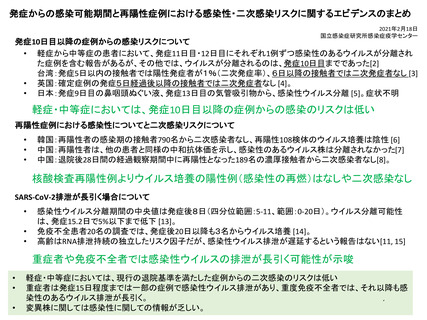

発症からの感染可能期間と再陽性症例における感染性・二次感染リスクに関するエビデンスのまとめ

2021年2月18日

国立感染症研究所感染症疫学センター

発症10日目以降の症例からの感染リスクについて

• 軽症から中等症の患者において、発症11日目・12日目にそれぞれ1例ずつ感染性のあるウイルスが分離され

た症例を含む報告があるが、その他では、ウイルスが分離されるのは、発症10日目までであった[2]

台湾:発症5日以内の接触者では陽性発症者が1%(二次発症率)、6日以降の接触者では二次発症者なし [3]

• 英国:確定症例の発症5日経過後以降の接触者では二次発症者なし [4]。

• 日本:発症9日目の鼻咽頭ぬぐい液、発症13日目の気管吸引物から、感染性ウイルス分離 [5]。症状不明

軽症・中等症においては、発症10日目以降の症例からの感染のリスクは低い

再陽性症例における感染性についてと二次感染リスクについて

•

•

•

韓国:再陽性者の感染期の接触者790名から二次感染者なし、再陽性108検体のウイルス培養は陰性 [6]

中国:再陽性者は、他の患者と同様の中和抗体価を示し、感染性のあるウイルス株は分離されなかった[7]

中国:退院後28日間の経過観察期間中に再陽性となった189名の濃厚接触者から二次感染者なし[8]。

核酸検査再陽性例よりウイルス培養の陽性例(感染性の再燃)はなしや二次感染なし

SARS-CoV-2排泄が長引く場合について

•

•

•

感染性ウイルス分離期間の中央値は発症後8日(四分位範囲:5-11、範囲:0-20日)。ウイルス分離可能性

は、発症15.2日で5%以下まで低下 [13]。

免疫不全患者20名の調査では、発症後20日以降も3名からウイルス培養 [14]。

高齢はRNA排泄持続の独立したリスク因子だが、感染性ウイルス排泄が遅延するという報告はない[11, 15]

重症者や免疫不全者では感染性ウイルスの排泄が長引く可能性が示唆

•

•

•

軽症・中等症においては、現行の退院基準を満たした症例からの二次感染のリスクは低い

重症者は発症15日程度までは一部の症例で感染性ウイルス排泄があり、重度免疫不全者では、それ以降も感

染性のあるウイルス排泄が長引く。

1

変異株に関しては感染性に関しての情報が乏しい。

2021年2月18日

国立感染症研究所感染症疫学センター

発症10日目以降の症例からの感染リスクについて

• 軽症から中等症の患者において、発症11日目・12日目にそれぞれ1例ずつ感染性のあるウイルスが分離され

た症例を含む報告があるが、その他では、ウイルスが分離されるのは、発症10日目までであった[2]

台湾:発症5日以内の接触者では陽性発症者が1%(二次発症率)、6日以降の接触者では二次発症者なし [3]

• 英国:確定症例の発症5日経過後以降の接触者では二次発症者なし [4]。

• 日本:発症9日目の鼻咽頭ぬぐい液、発症13日目の気管吸引物から、感染性ウイルス分離 [5]。症状不明

軽症・中等症においては、発症10日目以降の症例からの感染のリスクは低い

再陽性症例における感染性についてと二次感染リスクについて

•

•

•

韓国:再陽性者の感染期の接触者790名から二次感染者なし、再陽性108検体のウイルス培養は陰性 [6]

中国:再陽性者は、他の患者と同様の中和抗体価を示し、感染性のあるウイルス株は分離されなかった[7]

中国:退院後28日間の経過観察期間中に再陽性となった189名の濃厚接触者から二次感染者なし[8]。

核酸検査再陽性例よりウイルス培養の陽性例(感染性の再燃)はなしや二次感染なし

SARS-CoV-2排泄が長引く場合について

•

•

•

感染性ウイルス分離期間の中央値は発症後8日(四分位範囲:5-11、範囲:0-20日)。ウイルス分離可能性

は、発症15.2日で5%以下まで低下 [13]。

免疫不全患者20名の調査では、発症後20日以降も3名からウイルス培養 [14]。

高齢はRNA排泄持続の独立したリスク因子だが、感染性ウイルス排泄が遅延するという報告はない[11, 15]

重症者や免疫不全者では感染性ウイルスの排泄が長引く可能性が示唆

•

•

•

軽症・中等症においては、現行の退院基準を満たした症例からの二次感染のリスクは低い

重症者は発症15日程度までは一部の症例で感染性ウイルス排泄があり、重度免疫不全者では、それ以降も感

染性のあるウイルス排泄が長引く。

1

変異株に関しては感染性に関しての情報が乏しい。