よむ、つかう、まなぶ。

資料9 事前にいただいたご意見 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28073.html |

| 出典情報 | がん対策推進協議会(第82回 9/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

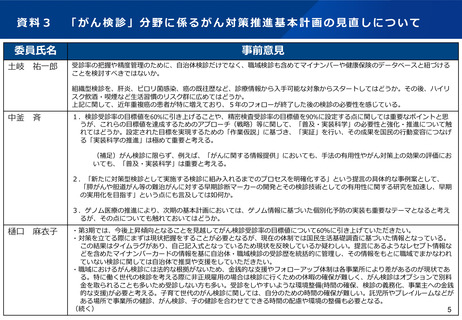

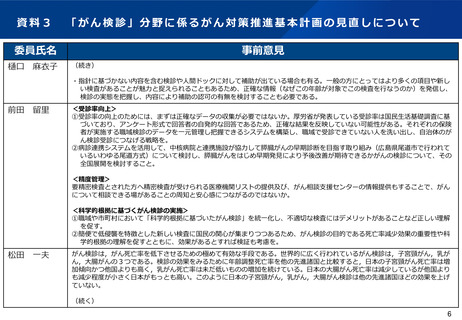

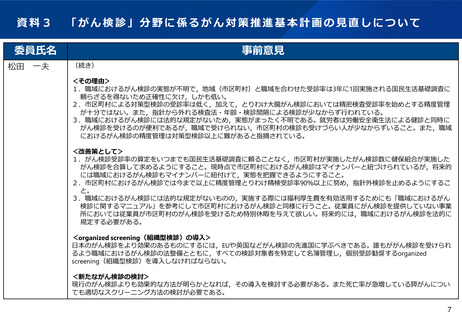

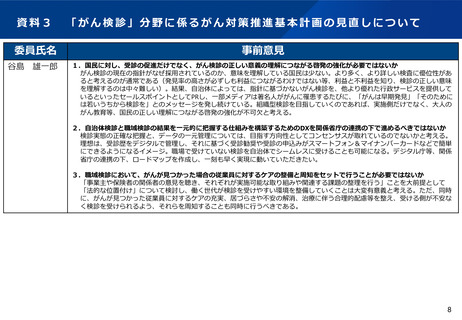

資料3

委員氏名

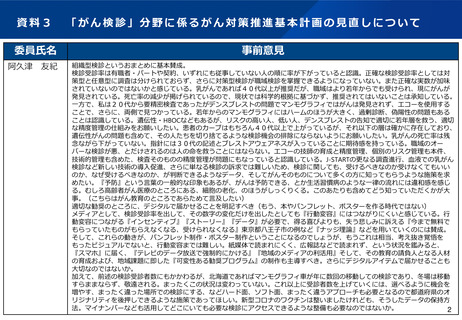

阿久津 友紀

「がん検診」分野に係るがん対策推進基本計画の見直しについて

事前意見

組織型検診というおまとめに基本賛成。

検診受診率は有職者・パートや契約、いずれにも従事していない人の順に率が下がっていると認識。正確な検診受診率としては対

策型と任意型に調査は分けられておらず、さらに対策型検診が職域検診を掌握できるようになっていない。また正確な実数が加味

されていないのではないかと感じている。乳がんであれば40代以上が推奨だが、職域はより若年からでも受けられ、現にがんが

発見されている。死亡率の減少が掲げられているので、現状では科学的根拠に基づかず、推奨されてはいないことは承知している。

一方で、私は20代から要精密検査であったがデンスブレストの問題でマンモグラフィではがんは発見されず、エコーを使用する

ことで、さらに、両側で見つかっている。若年からのマンモグラフィにはハームのほうが大きく、過剰診断、偽陽性の問題もある

ことは認識している。遺伝性・HBOCなどもあるが、リスクの高い人、低い人、デンスブレストの告知で適切に若年層を救う、適切

な精度管理の仕組みをお願いしたい。患者のカーブはもちろん40代以上で上がっているが、それ以下の層は確かに存在しており、

遺伝性がんの問題も含めて、その人たちを切り捨てるような検診機会の排除にならないようにお願いしたい。乳がんの死亡率は残

念ながら下がっていない。指針には30代の記述とブレストアウェアネスが入っていることに期待感を持っている。職域のオー

バーな検診が悪、とだけされるのは人の命を救うことにはならない。エコーの技師の育成と精度管理、個別のリスク管理も本件、

技術的管理も含めた、検査そのものの精度管理が問題にもなっていると認識している。J-STARTの更なる調査進行、血液での乳がん

検診など新しい技術の導入促進、さらに単なる検診の訴求では難しいため、検診に関しても、受けるべきなのか受けなくてもいい

のか、なぜ受けるべきなのか、が判断できるようなデータ、そしてがんそのものについて多くの方に知ってもらうような施策を求

めたい。『予防』という言葉の一般的な印象もあるが、がんは予防できる、とか生活習慣病のような一律の流れには違和感を感じ

る。むしろ高齢者がん医療のところにある、細胞の老化、のほうがしっくりくる。このあたりも含めてどう知っていただくかが大

事。(こちらはがん教育のところであらためて言及したい)

適切な勧奨のところに、デジタルで届かせることを明記すべき(もう、本やパンフレット、ポスターを作る時代ではない)

メディアとして、検診受診率を出して、その数字の変化だけを出したとしても『行動変容』にはつながりにくいと感じている。行

動変容につながる『インセンティブ』『ストーリー』『データ』が必要で、得る喜びよりも、失う悲しみに訴える『今まで無料で

もらっていたものがもらえなくなる、受けられなくなる』東京都八王子市の例など『ナッジ理論』などを用いていくのには賛成。

そして、これらの動きが、パンフレット制作・ポスター制作ということになるのでしょうが、もうこれは相当、考え抜き覚悟を

もったビジュアルでないと、行動変容までは難しい。紙媒体で読まれにくく、広報誌などで読まれず、という状況を鑑みると、

『スマホ』に届く、『テレビのデータ放送で強制的にかける』『地域のメディアの利活用』そして、その教育の請負人となる人材

の育成および、地域課題に即した『可変性ある勧奨プログラム』の制作も主導すべき。さらにデジタルアイテムで届かせることも

大切なのではないか。

加えて、前述の検診受診者数にもかかわるが、北海道であればマンモグラフィ車が年に数回の移動しての検診であり、冬場は移動

すらままならず、敬遠される。まったくこの状況は変わっていない。これ以上に受診者数を上げていくには、選べるように機会を

増やす、まったく違った場所での検診にする、などハード面、ソフト面、まったく違うアプローチも必要となるので都道府県のオ

リジナリティを後押しできるような施策であってほしい。新型コロナのワクチンは整いましたけれども、そうしたデータの保持方

法。マイナンバーなども活用してどこにいても必要な検診にアクセスできるような整備も必要なのではないか。

2

委員氏名

阿久津 友紀

「がん検診」分野に係るがん対策推進基本計画の見直しについて

事前意見

組織型検診というおまとめに基本賛成。

検診受診率は有職者・パートや契約、いずれにも従事していない人の順に率が下がっていると認識。正確な検診受診率としては対

策型と任意型に調査は分けられておらず、さらに対策型検診が職域検診を掌握できるようになっていない。また正確な実数が加味

されていないのではないかと感じている。乳がんであれば40代以上が推奨だが、職域はより若年からでも受けられ、現にがんが

発見されている。死亡率の減少が掲げられているので、現状では科学的根拠に基づかず、推奨されてはいないことは承知している。

一方で、私は20代から要精密検査であったがデンスブレストの問題でマンモグラフィではがんは発見されず、エコーを使用する

ことで、さらに、両側で見つかっている。若年からのマンモグラフィにはハームのほうが大きく、過剰診断、偽陽性の問題もある

ことは認識している。遺伝性・HBOCなどもあるが、リスクの高い人、低い人、デンスブレストの告知で適切に若年層を救う、適切

な精度管理の仕組みをお願いしたい。患者のカーブはもちろん40代以上で上がっているが、それ以下の層は確かに存在しており、

遺伝性がんの問題も含めて、その人たちを切り捨てるような検診機会の排除にならないようにお願いしたい。乳がんの死亡率は残

念ながら下がっていない。指針には30代の記述とブレストアウェアネスが入っていることに期待感を持っている。職域のオー

バーな検診が悪、とだけされるのは人の命を救うことにはならない。エコーの技師の育成と精度管理、個別のリスク管理も本件、

技術的管理も含めた、検査そのものの精度管理が問題にもなっていると認識している。J-STARTの更なる調査進行、血液での乳がん

検診など新しい技術の導入促進、さらに単なる検診の訴求では難しいため、検診に関しても、受けるべきなのか受けなくてもいい

のか、なぜ受けるべきなのか、が判断できるようなデータ、そしてがんそのものについて多くの方に知ってもらうような施策を求

めたい。『予防』という言葉の一般的な印象もあるが、がんは予防できる、とか生活習慣病のような一律の流れには違和感を感じ

る。むしろ高齢者がん医療のところにある、細胞の老化、のほうがしっくりくる。このあたりも含めてどう知っていただくかが大

事。(こちらはがん教育のところであらためて言及したい)

適切な勧奨のところに、デジタルで届かせることを明記すべき(もう、本やパンフレット、ポスターを作る時代ではない)

メディアとして、検診受診率を出して、その数字の変化だけを出したとしても『行動変容』にはつながりにくいと感じている。行

動変容につながる『インセンティブ』『ストーリー』『データ』が必要で、得る喜びよりも、失う悲しみに訴える『今まで無料で

もらっていたものがもらえなくなる、受けられなくなる』東京都八王子市の例など『ナッジ理論』などを用いていくのには賛成。

そして、これらの動きが、パンフレット制作・ポスター制作ということになるのでしょうが、もうこれは相当、考え抜き覚悟を

もったビジュアルでないと、行動変容までは難しい。紙媒体で読まれにくく、広報誌などで読まれず、という状況を鑑みると、

『スマホ』に届く、『テレビのデータ放送で強制的にかける』『地域のメディアの利活用』そして、その教育の請負人となる人材

の育成および、地域課題に即した『可変性ある勧奨プログラム』の制作も主導すべき。さらにデジタルアイテムで届かせることも

大切なのではないか。

加えて、前述の検診受診者数にもかかわるが、北海道であればマンモグラフィ車が年に数回の移動しての検診であり、冬場は移動

すらままならず、敬遠される。まったくこの状況は変わっていない。これ以上に受診者数を上げていくには、選べるように機会を

増やす、まったく違った場所での検診にする、などハード面、ソフト面、まったく違うアプローチも必要となるので都道府県のオ

リジナリティを後押しできるような施策であってほしい。新型コロナのワクチンは整いましたけれども、そうしたデータの保持方

法。マイナンバーなども活用してどこにいても必要な検診にアクセスできるような整備も必要なのではないか。

2