よむ、つかう、まなぶ。

資料3-2 -② 鈴木先生提出資料 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html |

| 出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第98回 9/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

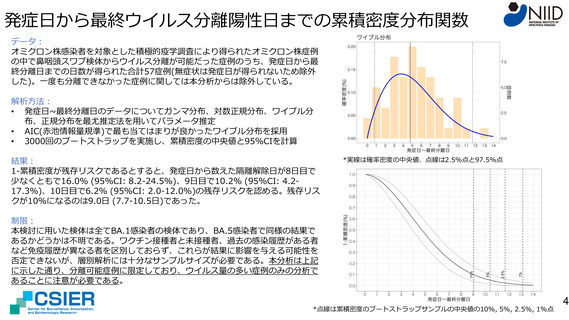

発症日から最終ウイルス分離陽性日までの累積密度分布関数

データ:

オミクロン株感染者を対象とした積極的疫学調査により得られたオミクロン株症例

の中で鼻咽頭スワブ検体からウイルス分離が可能だった症例のうち、発症日から最

終分離日までの日数が得られた合計57症例(無症状は発症日が得られないため除外

した)。一度も分離できなかった症例に関しては本分析からは除外している。

解析方法:

• 発症日~最終分離日のデータについてガンマ分布、対数正規分布、ワイブル分

布、正規分布を最尤推定法を用いてパラメータ推定

• AIC(赤池情報量規準)で最も当てはまりが良かったワイブル分布を採用

• 3000回のブートストラップを実施し、累積密度の中央値と95%CIを計算

結果:

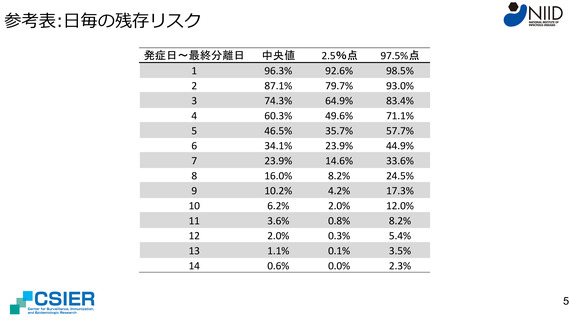

1-累積密度が残存リスクであるとすると、発症日から数えた隔離解除日が8日目で

少なくともで16.0% (95%CI: 8.2-24.5%)、9日目で10.2% (95%CI: 4.217.3%)、10日目で6.2% (95%CI: 2.0-12.0%)の残存リスクを認める。残存リス

クが10%になるのは9.0日 (7.7-10.5日)であった。

*実線は確率密度の中央値、点線は2.5%点と97.5%点

制限:

本検討に用いた検体は全てBA.1感染者の検体であり、BA.5感染者で同様の結果で

あるかどうかは不明である。ワクチン接種者と未接種者、過去の感染履歴がある者

など免疫履歴が異なる者を区別しておらず、これらが結果に影響を与える可能性を

否定できないが、層別解析には十分なサンプルサイズが必要である。本分析は上記

に示した通り、分離可能症例に限定しており、ウイルス量の多い症例のみの分析で

あることに注意が必要である。

*点線は累積密度のブートストラップサンプルの中央値の10%, 5%, 2.5%, 1%点

4

データ:

オミクロン株感染者を対象とした積極的疫学調査により得られたオミクロン株症例

の中で鼻咽頭スワブ検体からウイルス分離が可能だった症例のうち、発症日から最

終分離日までの日数が得られた合計57症例(無症状は発症日が得られないため除外

した)。一度も分離できなかった症例に関しては本分析からは除外している。

解析方法:

• 発症日~最終分離日のデータについてガンマ分布、対数正規分布、ワイブル分

布、正規分布を最尤推定法を用いてパラメータ推定

• AIC(赤池情報量規準)で最も当てはまりが良かったワイブル分布を採用

• 3000回のブートストラップを実施し、累積密度の中央値と95%CIを計算

結果:

1-累積密度が残存リスクであるとすると、発症日から数えた隔離解除日が8日目で

少なくともで16.0% (95%CI: 8.2-24.5%)、9日目で10.2% (95%CI: 4.217.3%)、10日目で6.2% (95%CI: 2.0-12.0%)の残存リスクを認める。残存リス

クが10%になるのは9.0日 (7.7-10.5日)であった。

*実線は確率密度の中央値、点線は2.5%点と97.5%点

制限:

本検討に用いた検体は全てBA.1感染者の検体であり、BA.5感染者で同様の結果で

あるかどうかは不明である。ワクチン接種者と未接種者、過去の感染履歴がある者

など免疫履歴が異なる者を区別しておらず、これらが結果に影響を与える可能性を

否定できないが、層別解析には十分なサンプルサイズが必要である。本分析は上記

に示した通り、分離可能症例に限定しており、ウイルス量の多い症例のみの分析で

あることに注意が必要である。

*点線は累積密度のブートストラップサンプルの中央値の10%, 5%, 2.5%, 1%点

4