よむ、つかう、まなぶ。

資料1 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書(案)について (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65345.html |

| 出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第5回 10/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会

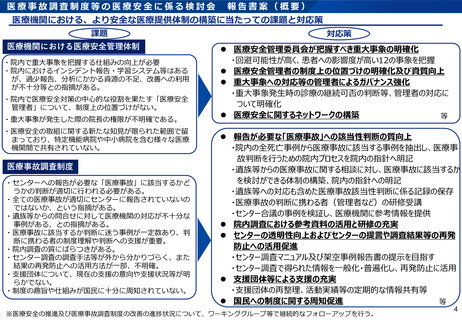

報告書案(概要)

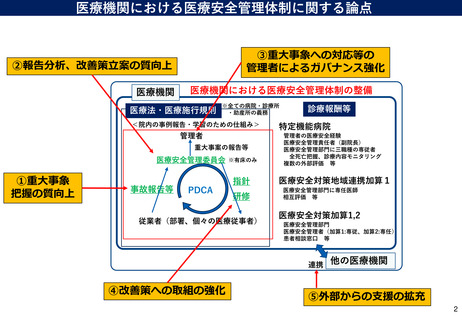

医療機関における、より安全な医療提供体制の構築に当たっての課題と対応策

課題

医療機関における医療安全管理体制

・院内で重大事象を把握する仕組みの向上が必要

・院内におけるインシデント報告・学習システム等はある

が、過少報告、分析にかかる資源の不足、改善への利用

が不十分等との指摘がある。

・院内で医療安全対策の中心的な役割を果たす「医療安全

管理者」について、制度上の位置づけがない。

・重大事象が発生した際の院長の権限が不明確である。

・医療安全の取組に関する新たな知見が限られた範囲で留

まっており、特定機能病院や中小病院を含む様々な医療

機関間で共有されていない。

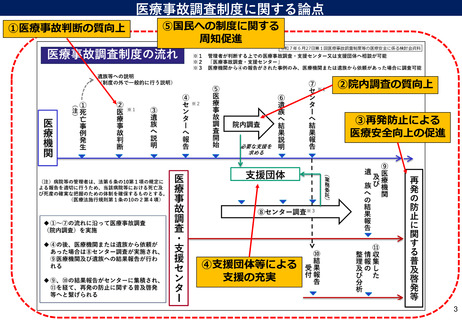

医療事故調査制度

・センターへの報告が必要な「医療事故」に該当するかど

うかの判断が適切に行われる必要がある。

・全ての医療事故が適切にセンターに報告されていないの

ではないか、という指摘がある。

・遺族等からの問合せに対して医療機関の対応が不十分な

事例がある、との指摘がある。

・医療事故に該当するか判断に迷う事例が一定数あり、判

断に携わる者の制度理解や判断への支援が重要。

・院内調査の質にばらつきがある。

・センター調査の調査手法等が外から分かりづらく、また

結果の再発防止への活用方法が一部、不明確。

・支援団体について、現在の支援の意向や支援状況等が明

らかでない。

・制度の趣旨や仕組みが国民に十分に周知されていない。

対応策

⚫ 医療安全管理委員会が把握すべき重大事象の明確化

・回避可能性が高く、患者への影響度が高い12の事象を把握

⚫ 医療安全管理者の制度上の位置づけの明確化及び資質向上

⚫ 重大事象への対応等の管理者によるガバナンス強化

・重大事象発生時の診療の継続可否の判断等、管理者の対応に

ついて明確化

⚫ 医療安全に関するネットワークの構築

等

⚫ 報告が必要な「医療事故」への該当性判断の質向上

・院内の全死亡事例から医療事故に該当する事例を抽出し、医療事

故判断を行うための院内プロセスを院内の指針へ明記

・遺族等からの医療事故に関する相談に対し、医療事故に該当するか

を検討ができる体制の構築、院内の指針への明記

・遺族等への対応も含めた医療事故該当性判断に係る記録の保存

・医療事故の判断に携わる者(管理者など)の研修受講

・センター合議の事例を検証し、医療機関に参考情報を提供

⚫ 院内調査における参考資料の活用と研修の充実

⚫ センターの透明性向上およびセンターの提言や調査結果等の再発

防止への活用促進

・センター調査マニュアル及び架空事例報告書の提示を目指す

・センター調査で得られた情報を一般化・普遍化し、再発防止に活用

⚫ 支援団体等による支援の充実

・支援団体の再整理、活動実績等の定期的な情報共有等

⚫ 国民への制度に関する周知促進

等

※医療安全の推進及び医療事故調査制度の改善の進捗状況について、ワーキンググループ等で継続的なフォローアップを行う。

4

報告書案(概要)

医療機関における、より安全な医療提供体制の構築に当たっての課題と対応策

課題

医療機関における医療安全管理体制

・院内で重大事象を把握する仕組みの向上が必要

・院内におけるインシデント報告・学習システム等はある

が、過少報告、分析にかかる資源の不足、改善への利用

が不十分等との指摘がある。

・院内で医療安全対策の中心的な役割を果たす「医療安全

管理者」について、制度上の位置づけがない。

・重大事象が発生した際の院長の権限が不明確である。

・医療安全の取組に関する新たな知見が限られた範囲で留

まっており、特定機能病院や中小病院を含む様々な医療

機関間で共有されていない。

医療事故調査制度

・センターへの報告が必要な「医療事故」に該当するかど

うかの判断が適切に行われる必要がある。

・全ての医療事故が適切にセンターに報告されていないの

ではないか、という指摘がある。

・遺族等からの問合せに対して医療機関の対応が不十分な

事例がある、との指摘がある。

・医療事故に該当するか判断に迷う事例が一定数あり、判

断に携わる者の制度理解や判断への支援が重要。

・院内調査の質にばらつきがある。

・センター調査の調査手法等が外から分かりづらく、また

結果の再発防止への活用方法が一部、不明確。

・支援団体について、現在の支援の意向や支援状況等が明

らかでない。

・制度の趣旨や仕組みが国民に十分に周知されていない。

対応策

⚫ 医療安全管理委員会が把握すべき重大事象の明確化

・回避可能性が高く、患者への影響度が高い12の事象を把握

⚫ 医療安全管理者の制度上の位置づけの明確化及び資質向上

⚫ 重大事象への対応等の管理者によるガバナンス強化

・重大事象発生時の診療の継続可否の判断等、管理者の対応に

ついて明確化

⚫ 医療安全に関するネットワークの構築

等

⚫ 報告が必要な「医療事故」への該当性判断の質向上

・院内の全死亡事例から医療事故に該当する事例を抽出し、医療事

故判断を行うための院内プロセスを院内の指針へ明記

・遺族等からの医療事故に関する相談に対し、医療事故に該当するか

を検討ができる体制の構築、院内の指針への明記

・遺族等への対応も含めた医療事故該当性判断に係る記録の保存

・医療事故の判断に携わる者(管理者など)の研修受講

・センター合議の事例を検証し、医療機関に参考情報を提供

⚫ 院内調査における参考資料の活用と研修の充実

⚫ センターの透明性向上およびセンターの提言や調査結果等の再発

防止への活用促進

・センター調査マニュアル及び架空事例報告書の提示を目指す

・センター調査で得られた情報を一般化・普遍化し、再発防止に活用

⚫ 支援団体等による支援の充実

・支援団体の再整理、活動実績等の定期的な情報共有等

⚫ 国民への制度に関する周知促進

等

※医療安全の推進及び医療事故調査制度の改善の進捗状況について、ワーキンググループ等で継続的なフォローアップを行う。

4