よむ、つかう、まなぶ。

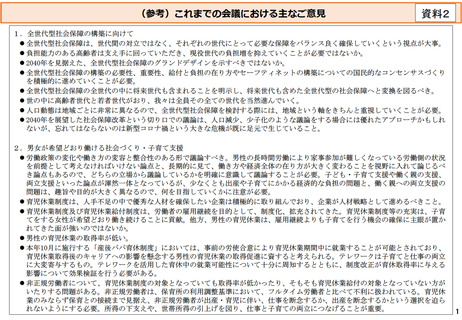

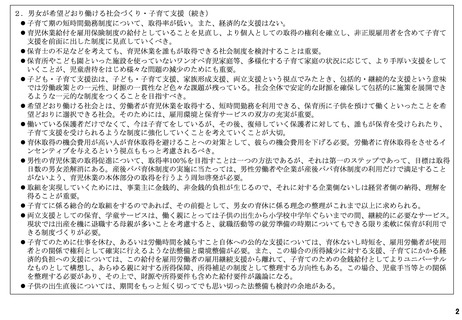

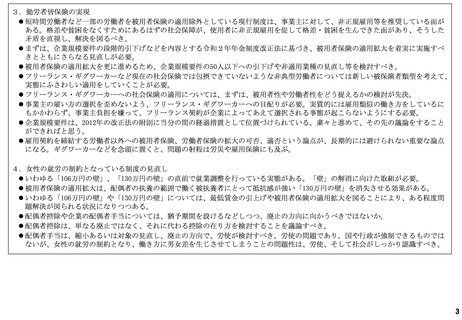

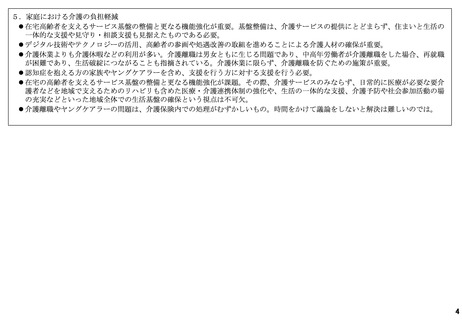

(参考)これまでの会議における主なご意見 (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai4/gijisidai.html |

| 出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第4回 4/26)《内閣官房》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

6.「地域共生社会」づくり

人々が生活し、つながりを作るための支援が行われる場としての地域づくりは重要な課題。孤独・孤立対策を更に進める必要。

子育て世帯、高齢者、障害者、医療的ケア児等様々な困難を抱える方とその家族を支える地域ネットワークづくりが重要。「人と

人」、「組織と組織」のつながりを作ることが重要。

一人一人が自分の暮らしがあり、仕事があり、その中で役割を得ながら経済が回っていけるような地域の社会経済循環の構築と一体

的に社会保障制度を捉える視点が重要。

社会保障・福祉の制度には、住居が定まっていることが利用の前提となるものがあり、支援が必要な方に給付を届ける観点からも住

まいの支援は重要。

住まいの支援については、公営住宅、住宅セーフティネット制度や生活困窮者向けの住居確保給付金、生活保護制度における住宅扶

助等の既存の住まいの支援制度について、課題、重複の有無、支援の在り方などについて検討することが重要。

住宅の提供のみならず、見守りや相談支援の提供をあわせて行う仕組みを考えていくことが極めて重要。空き地、空き家の活用など、

まちづくりの視点から検討することも重要。各地方自治体において、地域の実情に応じた仕組みを検討する必要。

地域の中で、特にコロナ禍もあって、人と人とのつながりが非常に希薄化。どのようにつながりを作っていくのかが大変重要。

地域によって人口規模、年齢構成も異なり、それに伴い必要とされている社会保障関係の行政ニーズも違うが、それを支えていくた

めのコミュニティや地域の中の様々なつながりについても、その資源の在り方は地域によって違うし、実際にサービスを提供する側

の事業者やNPO、それを支えていく専門職の人材確保という意味でも、状況は大きく異なる。

地域を基幹として生活を支えるという方向性自体は積極的に推進されるべきであるが、問題は高齢、児童、障害、生活困窮といった

各分野においてそれぞれに地域が語られ、それぞれに地域づくりが議論されているように見えること。地域共生社会のイメージも分

野を超えて共有できているのか、確認しながら進める必要がある。

コロナ禍で住居確保給付金の利用件数が増え、住まいを消失するおそれのある人の裾野の広さが顕在化。住宅手当といった家賃補助

的な施策も含めて、普遍的な社会保障政策として検討する必要。生活保護制度の住宅扶助制度の整理も必要。さらに、現金給付と現

物給付を組み合わせることが今後必要になってくるのではないか、この点について議論を深めていく必要。

住宅政策を包括的にする場合、利用者の年齢などの基本的な情報を共有し、全世代型社会保障の趣旨との整合性の確認が必要。

住宅保障について、公的な支援、給付の対象となる住宅の最低限の質について規定が行われることが必要。

コロナ禍で顕在化した課題の対応については、失業者や生活困窮者などの施策においても、住居確保給付金も含め、様々な特例措置

などが設けられており、アフターコロナの対応が重要な課題。

5

人々が生活し、つながりを作るための支援が行われる場としての地域づくりは重要な課題。孤独・孤立対策を更に進める必要。

子育て世帯、高齢者、障害者、医療的ケア児等様々な困難を抱える方とその家族を支える地域ネットワークづくりが重要。「人と

人」、「組織と組織」のつながりを作ることが重要。

一人一人が自分の暮らしがあり、仕事があり、その中で役割を得ながら経済が回っていけるような地域の社会経済循環の構築と一体

的に社会保障制度を捉える視点が重要。

社会保障・福祉の制度には、住居が定まっていることが利用の前提となるものがあり、支援が必要な方に給付を届ける観点からも住

まいの支援は重要。

住まいの支援については、公営住宅、住宅セーフティネット制度や生活困窮者向けの住居確保給付金、生活保護制度における住宅扶

助等の既存の住まいの支援制度について、課題、重複の有無、支援の在り方などについて検討することが重要。

住宅の提供のみならず、見守りや相談支援の提供をあわせて行う仕組みを考えていくことが極めて重要。空き地、空き家の活用など、

まちづくりの視点から検討することも重要。各地方自治体において、地域の実情に応じた仕組みを検討する必要。

地域の中で、特にコロナ禍もあって、人と人とのつながりが非常に希薄化。どのようにつながりを作っていくのかが大変重要。

地域によって人口規模、年齢構成も異なり、それに伴い必要とされている社会保障関係の行政ニーズも違うが、それを支えていくた

めのコミュニティや地域の中の様々なつながりについても、その資源の在り方は地域によって違うし、実際にサービスを提供する側

の事業者やNPO、それを支えていく専門職の人材確保という意味でも、状況は大きく異なる。

地域を基幹として生活を支えるという方向性自体は積極的に推進されるべきであるが、問題は高齢、児童、障害、生活困窮といった

各分野においてそれぞれに地域が語られ、それぞれに地域づくりが議論されているように見えること。地域共生社会のイメージも分

野を超えて共有できているのか、確認しながら進める必要がある。

コロナ禍で住居確保給付金の利用件数が増え、住まいを消失するおそれのある人の裾野の広さが顕在化。住宅手当といった家賃補助

的な施策も含めて、普遍的な社会保障政策として検討する必要。生活保護制度の住宅扶助制度の整理も必要。さらに、現金給付と現

物給付を組み合わせることが今後必要になってくるのではないか、この点について議論を深めていく必要。

住宅政策を包括的にする場合、利用者の年齢などの基本的な情報を共有し、全世代型社会保障の趣旨との整合性の確認が必要。

住宅保障について、公的な支援、給付の対象となる住宅の最低限の質について規定が行われることが必要。

コロナ禍で顕在化した課題の対応については、失業者や生活困窮者などの施策においても、住居確保給付金も含め、様々な特例措置

などが設けられており、アフターコロナの対応が重要な課題。

5