よむ、つかう、まなぶ。

資料1 重点化対象項目選定の考え方について (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60083.html |

| 出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第13回 7/31)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

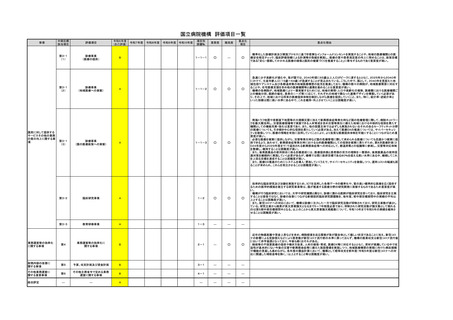

国立病院機構 評価項目一覧

事項

中期目標

該当項目

評価項目

第3・1

(1)

診療事業

(医療の提供)

第3・1

(2)

国民に対して提供する

サービスその他の業務

の質の向上に関する事

項

第3・1

(3)

診療事業

(地域医療への貢献)

診療事業

(国の医療政策への貢献)

令和6年度

令和7年度

(自己評価)

B

A

A

令和8年度

令和9年度 令和10年度

項目別

調書№

重要度

難易度

重点化

項目

重点化理由

1-1-1

○

―

○

標準化した診療計画及び実施プロセスに基づき着実なインフォームドコンセントを実施することや、地域の医療機関との医

療安全相互チェック、臨床評価指標による計測等の取組を実施し、医療の質や患者満足度の向上に努めることは、政策目標

である「安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること」に寄与するものであり重要度が高い。

○

急速に少子高齢化が進む中、我が国では、2040年頃に65歳以上人口がピークに達するとともに、2025年から2040年

にかけて、生産年齢人口(15歳~64歳)が急減することが見込まれている。こうした中で、国として、2040年を見据えた地

域包括ケアシステム及び各都道府県の地域医療構想の拡充を推進しており、機構の個々の病院が、地域医療需要に対応す

ることや、在宅医療支援を含め他の医療機関等と連携を進めることは重要度が高い。

機構の各病院が、地域医療により一層貢献するためには、地域の実情(人口や高齢化の推移、医療圏における医療機関ご

との機能分担、医師の偏在、患者のニーズ等)に応じて、それぞれの地域で異なった連携デザインを構築していく必要があ

り、その上で、地域における将来の医療提供体制を検討しながら医療を提供していくこと、また、特に、紹介率・逆紹介率と

いった指標は既に高い水準にある中で、これを維持・向上させていくことは困難度が高い。

○

南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模災害に加えて新興感染症等発生時など国の危機管理に際して、病院ネットワー

クを最大限活用し、災害医療現場等で貢献できる人材育成を含め災害等発生に備えた地域における中核的な役割を果たす

機関としての機能充実・強化は重要であり、また、他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのあるセーフティネット分野

の医療についても、引き続き中心的な役割を果たしていく必要がある。加えて医療DXの推進については、サイバーセキュリ

ティを確保しつつ、医療の情報を有効に活用していくことにより、より良質な医療提供体制を可能にすることにつながるため重

要度が高い。

必要な医療を確実に提供しながら、災害等発生時など国の危機管理に際して求められる医療についても迅速かつ確実に提

供できるよう、あわせて、新興感染症等発生時における公的医療機関としての役割を確実に果たすため、第8次医療計画(2

024年度から2029年度まで)で追加される新興感染症等への対応として、都道府県との協議等に参画し、災害等対応体制

を整備し、維持することは困難度が高い。

また、後発医薬品の使用割合に係る目標達成には、医療提供側と患者側の双方の理解を一層深め、後発医薬品の使用促

進対策を継続的に実施していく必要があるが、機構では既に政府目標である80%を超える高い水準にある中、継続してこれ

を上回る目標を達成することは困難度が高い。

また、医療DX推進のためにシステムを導入・更改していくうえで、サイバーセキュリティを確保しつつ、運用コストの縮減も図

ることが求められ、これらを両立させることは困難度が高い。

効率的な臨床研究及び治験を実施するため、ICTを活用した各種データの標準化や、質の高い標準的な医療を広く提供す

るための医学的根拠を確立する研究事業等は、国が推進する医療分野の研究開発に貢献するものであるため重要度が高

い。

機構が行う臨床研究においては、大学や研究機関と異なり、診療に携わる医師が臨床研究を担っており、臨床研究を立案

することは容易ではなく、診療の改善につながる新規採択臨床研究課題数を、毎年度、前中期目標期間中の実績の平均以

上とすることは困難度が高い。

また、新型コロナへの対応において、機構は診療に注力した一方で臨床研究活動が抑制されており、研究立案数が減少し

ている。研究立案から結果が英文原著論文となるまで5~7年程度必要であり、抑制された研究活動が論文数として現れる

のは第5期中期目標期間中となる。以上のことから英文原著論文掲載数について、令和10年まで令和5年の実績を維持さ

せることは困難度が高い。

1-1-2

1-1-3

○

○

○

○

第3・2

臨床研究事業

A

1-2

○

○

○

第3・3

教育研修事業

A

1-3

―

―

―

業務運営等の効率化

に関する事項

第4

業務運営等の効率化に

関する事項

B

2-1

―

○

○

財務内容の改善に

関する事項

第5

予算、収支計画及び資金計画

B

3-1

―

―

―

その他業務運営に

関する重要事項

第6

その他主務省令で定める業務

運営に関する事項

B

4-1

―

―

―

総合評定

―

―

A

―

―

―

―

近年の物価高騰や賃金上昇などを含め、病院経営を巡る環境が我が国全体として厳しい状況であることに加え、新型コロ

ナの影響による受診控えなどにより患者数が新型コロナ流行前の水準に戻っておらず、機構の医業収支は新型コロナ流行後

において赤字基調となっており、今後も続くおそれがある。

結核等の不採算医療の提供や働き方改革、人材の確保・育成、医療DX等に対応するとともに、資材が高騰している中で収

益性が基本的にない今後の災害や新興感染症等に備えた施設整備を実施しつつ、地域医療構想の実現に向けた病床規模

や機能の見直しも進めながら、各年度の損益計算において、機構として経常収支を前年度(令和5年度は新型コロナへの対

応に関連した補助金等を除く。)以上とすること等は困難度が高い。

事項

中期目標

該当項目

評価項目

第3・1

(1)

診療事業

(医療の提供)

第3・1

(2)

国民に対して提供する

サービスその他の業務

の質の向上に関する事

項

第3・1

(3)

診療事業

(地域医療への貢献)

診療事業

(国の医療政策への貢献)

令和6年度

令和7年度

(自己評価)

B

A

A

令和8年度

令和9年度 令和10年度

項目別

調書№

重要度

難易度

重点化

項目

重点化理由

1-1-1

○

―

○

標準化した診療計画及び実施プロセスに基づき着実なインフォームドコンセントを実施することや、地域の医療機関との医

療安全相互チェック、臨床評価指標による計測等の取組を実施し、医療の質や患者満足度の向上に努めることは、政策目標

である「安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること」に寄与するものであり重要度が高い。

○

急速に少子高齢化が進む中、我が国では、2040年頃に65歳以上人口がピークに達するとともに、2025年から2040年

にかけて、生産年齢人口(15歳~64歳)が急減することが見込まれている。こうした中で、国として、2040年を見据えた地

域包括ケアシステム及び各都道府県の地域医療構想の拡充を推進しており、機構の個々の病院が、地域医療需要に対応す

ることや、在宅医療支援を含め他の医療機関等と連携を進めることは重要度が高い。

機構の各病院が、地域医療により一層貢献するためには、地域の実情(人口や高齢化の推移、医療圏における医療機関ご

との機能分担、医師の偏在、患者のニーズ等)に応じて、それぞれの地域で異なった連携デザインを構築していく必要があ

り、その上で、地域における将来の医療提供体制を検討しながら医療を提供していくこと、また、特に、紹介率・逆紹介率と

いった指標は既に高い水準にある中で、これを維持・向上させていくことは困難度が高い。

○

南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模災害に加えて新興感染症等発生時など国の危機管理に際して、病院ネットワー

クを最大限活用し、災害医療現場等で貢献できる人材育成を含め災害等発生に備えた地域における中核的な役割を果たす

機関としての機能充実・強化は重要であり、また、他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのあるセーフティネット分野

の医療についても、引き続き中心的な役割を果たしていく必要がある。加えて医療DXの推進については、サイバーセキュリ

ティを確保しつつ、医療の情報を有効に活用していくことにより、より良質な医療提供体制を可能にすることにつながるため重

要度が高い。

必要な医療を確実に提供しながら、災害等発生時など国の危機管理に際して求められる医療についても迅速かつ確実に提

供できるよう、あわせて、新興感染症等発生時における公的医療機関としての役割を確実に果たすため、第8次医療計画(2

024年度から2029年度まで)で追加される新興感染症等への対応として、都道府県との協議等に参画し、災害等対応体制

を整備し、維持することは困難度が高い。

また、後発医薬品の使用割合に係る目標達成には、医療提供側と患者側の双方の理解を一層深め、後発医薬品の使用促

進対策を継続的に実施していく必要があるが、機構では既に政府目標である80%を超える高い水準にある中、継続してこれ

を上回る目標を達成することは困難度が高い。

また、医療DX推進のためにシステムを導入・更改していくうえで、サイバーセキュリティを確保しつつ、運用コストの縮減も図

ることが求められ、これらを両立させることは困難度が高い。

効率的な臨床研究及び治験を実施するため、ICTを活用した各種データの標準化や、質の高い標準的な医療を広く提供す

るための医学的根拠を確立する研究事業等は、国が推進する医療分野の研究開発に貢献するものであるため重要度が高

い。

機構が行う臨床研究においては、大学や研究機関と異なり、診療に携わる医師が臨床研究を担っており、臨床研究を立案

することは容易ではなく、診療の改善につながる新規採択臨床研究課題数を、毎年度、前中期目標期間中の実績の平均以

上とすることは困難度が高い。

また、新型コロナへの対応において、機構は診療に注力した一方で臨床研究活動が抑制されており、研究立案数が減少し

ている。研究立案から結果が英文原著論文となるまで5~7年程度必要であり、抑制された研究活動が論文数として現れる

のは第5期中期目標期間中となる。以上のことから英文原著論文掲載数について、令和10年まで令和5年の実績を維持さ

せることは困難度が高い。

1-1-2

1-1-3

○

○

○

○

第3・2

臨床研究事業

A

1-2

○

○

○

第3・3

教育研修事業

A

1-3

―

―

―

業務運営等の効率化

に関する事項

第4

業務運営等の効率化に

関する事項

B

2-1

―

○

○

財務内容の改善に

関する事項

第5

予算、収支計画及び資金計画

B

3-1

―

―

―

その他業務運営に

関する重要事項

第6

その他主務省令で定める業務

運営に関する事項

B

4-1

―

―

―

総合評定

―

―

A

―

―

―

―

近年の物価高騰や賃金上昇などを含め、病院経営を巡る環境が我が国全体として厳しい状況であることに加え、新型コロ

ナの影響による受診控えなどにより患者数が新型コロナ流行前の水準に戻っておらず、機構の医業収支は新型コロナ流行後

において赤字基調となっており、今後も続くおそれがある。

結核等の不採算医療の提供や働き方改革、人材の確保・育成、医療DX等に対応するとともに、資材が高騰している中で収

益性が基本的にない今後の災害や新興感染症等に備えた施設整備を実施しつつ、地域医療構想の実現に向けた病床規模

や機能の見直しも進めながら、各年度の損益計算において、機構として経常収支を前年度(令和5年度は新型コロナへの対

応に関連した補助金等を除く。)以上とすること等は困難度が高い。