よむ、つかう、まなぶ。

【資料1】第4回検討会における主な御意見について (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53883.html |

| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第5回 3/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第4回検討会における主な御意見(行動制限について③)

(行動制限最小化に向けた方策)(続き)

○

病院が安心して医療を提供できる体制も同時に考えていかないと現実的には進まない。人材育成・方法論・報酬というところも考

えていくべき。

○

行動制限の「時間がない」「人手がない」「スキルもない」を解決するのは、治療の現場の問題ではなく、我が国全体の課題である。

○

精神科医療従事者の基礎教育課程における行動制限最小化に係る項目の創設、精神科医療機関の病棟文化の変革に資する取組の実

施、制度施策面からのバックアップについて、実態把握と並行して取り組むこと、身体的拘束を含む行動制限最小化に資することに

ついては議論を継続して行いつつ、予断なく具体的取組を並行して実施していくことが求められる。

○

医療観察法による指定入院医療機関では、マンパワーやハード面で充実していることにより、隔離・身体的拘束が減っているよう

に、マンパワー・ハード面を整えれば、隔離・拘束の在り方も代わってくのではないか。

○

隔離・身体的拘束を減らすのに、訪問診療の充実が一つの選択肢になるのではないか。

○

「不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組」について、不適切な身体的拘束の件数も実態もわからない中では、いったん適切

性については留保したうえで、身体的拘束全体を減らしていくことを我が国の目標にしていくことが必要である。

○

適切と不適切の境界性は曖昧化してしまうので、そういう意味では全体量を減らすというのはひとつの大きな考え方。沼津中央病

院のようなところのやり方を広めていってまず全体量を減らしていく中で、十分減ったところで本当に必要な身体的拘束はどうなの

かを議論するのは、一つの方向性である。

○

身体的拘束ゼロ化に向けた意識変化を待つことなく、現場を変えていく手段として考えられることはルールを作り守らせることで

ある。処遇基準告示(昭和63年厚生省告示第130号)の改正が必要であり、「1つでも要件を欠いたら速やかに解除しなければなら

ない」などの解除にかかわる規定が必要と考える。例えば、各医療機関が「当院における一時性は2時間程度です」といったような

かたちで一時性に関する考え方を示すようにするのはどうか。

○

国は、処遇基準告示の遵守がなされていなかったことを直視し、これを遵守させるようにするべき。改正という文言を用いながら、

実際は要件を広げてしまうことはやってはならない。処遇基準告示に「治療が困難」という文言を入れることは要件を広げることに

なるし、切迫性、非代替性、一時性を要件として明確にするとあるが、逆に「一時的に行われるものであり、必要な期間を超えて行

われていないものである」とすると、「必要な期間」という裁量の言葉を新たに入れることになる。一時性が切迫性、非代替性の下

位概念になるのであれば、容認ができない。

○

諸外国には、身体的拘束について時間制限がある国や、持続時間に応じて手続が複雑になっていく仕組みがある国もあるので、将

来的にはそういうことも考えるといいのではないか。

4

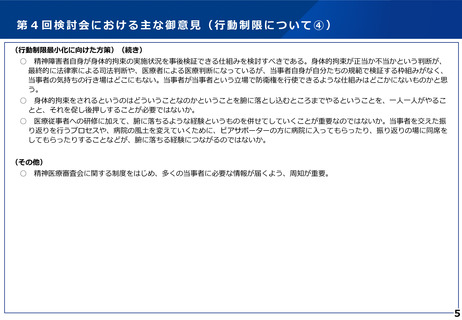

(行動制限最小化に向けた方策)(続き)

○

病院が安心して医療を提供できる体制も同時に考えていかないと現実的には進まない。人材育成・方法論・報酬というところも考

えていくべき。

○

行動制限の「時間がない」「人手がない」「スキルもない」を解決するのは、治療の現場の問題ではなく、我が国全体の課題である。

○

精神科医療従事者の基礎教育課程における行動制限最小化に係る項目の創設、精神科医療機関の病棟文化の変革に資する取組の実

施、制度施策面からのバックアップについて、実態把握と並行して取り組むこと、身体的拘束を含む行動制限最小化に資することに

ついては議論を継続して行いつつ、予断なく具体的取組を並行して実施していくことが求められる。

○

医療観察法による指定入院医療機関では、マンパワーやハード面で充実していることにより、隔離・身体的拘束が減っているよう

に、マンパワー・ハード面を整えれば、隔離・拘束の在り方も代わってくのではないか。

○

隔離・身体的拘束を減らすのに、訪問診療の充実が一つの選択肢になるのではないか。

○

「不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組」について、不適切な身体的拘束の件数も実態もわからない中では、いったん適切

性については留保したうえで、身体的拘束全体を減らしていくことを我が国の目標にしていくことが必要である。

○

適切と不適切の境界性は曖昧化してしまうので、そういう意味では全体量を減らすというのはひとつの大きな考え方。沼津中央病

院のようなところのやり方を広めていってまず全体量を減らしていく中で、十分減ったところで本当に必要な身体的拘束はどうなの

かを議論するのは、一つの方向性である。

○

身体的拘束ゼロ化に向けた意識変化を待つことなく、現場を変えていく手段として考えられることはルールを作り守らせることで

ある。処遇基準告示(昭和63年厚生省告示第130号)の改正が必要であり、「1つでも要件を欠いたら速やかに解除しなければなら

ない」などの解除にかかわる規定が必要と考える。例えば、各医療機関が「当院における一時性は2時間程度です」といったような

かたちで一時性に関する考え方を示すようにするのはどうか。

○

国は、処遇基準告示の遵守がなされていなかったことを直視し、これを遵守させるようにするべき。改正という文言を用いながら、

実際は要件を広げてしまうことはやってはならない。処遇基準告示に「治療が困難」という文言を入れることは要件を広げることに

なるし、切迫性、非代替性、一時性を要件として明確にするとあるが、逆に「一時的に行われるものであり、必要な期間を超えて行

われていないものである」とすると、「必要な期間」という裁量の言葉を新たに入れることになる。一時性が切迫性、非代替性の下

位概念になるのであれば、容認ができない。

○

諸外国には、身体的拘束について時間制限がある国や、持続時間に応じて手続が複雑になっていく仕組みがある国もあるので、将

来的にはそういうことも考えるといいのではないか。

4