よむ、つかう、まなぶ。

資料3-11 和田先生提出資料 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html |

| 出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第79回 4/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

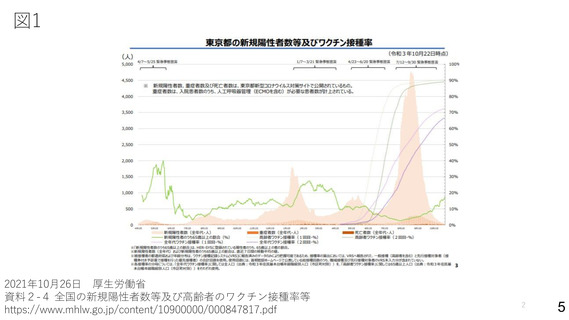

○ワクチン接種は医療従事者が先行し、その後高齢者から成人にも接種が進行した。

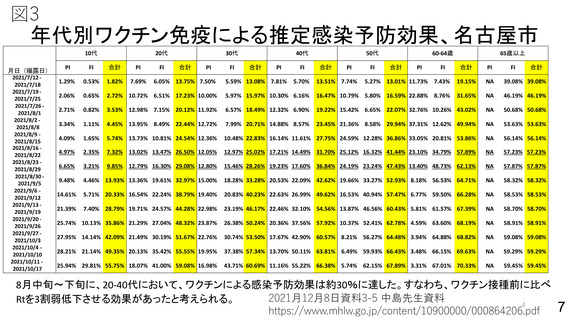

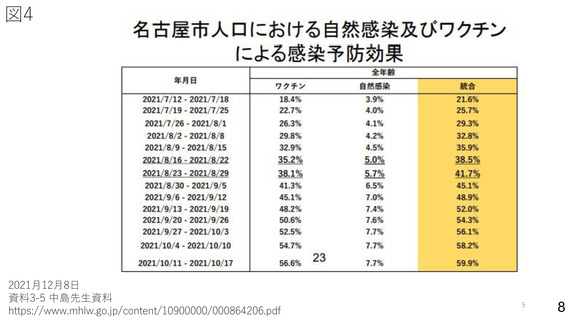

それにより、感受性者の割合が急速に低下した。たとえば、名古屋市では、4 割程度

の人口がワクチンまたは感染により免疫を獲得したと考えられた時点から減少傾向

が明らかとなったことが指摘された(図3-4)。接触機会が多く、感染拡大の起点と

なりうる若年成人の予防接種の実施や自然感染により免疫獲得者が増加し、実効

再生産数を効率的に下げることに貢献したと考えられる。

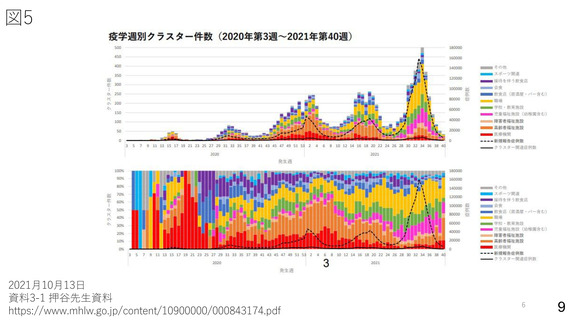

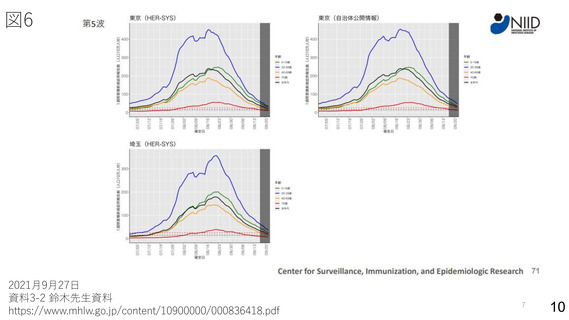

○第 5 波以前において特徴的だった、流行が若者からはじまり、高齢者へそして施設

や医療機関などでのクラスター形成をするような現象が見られなかった。第 5 波に

おいてはすべての年齢層で感染がほぼ同時に収束した。高齢者からワクチン接種が

急速に進んだことが寄与した(図 5-6)。

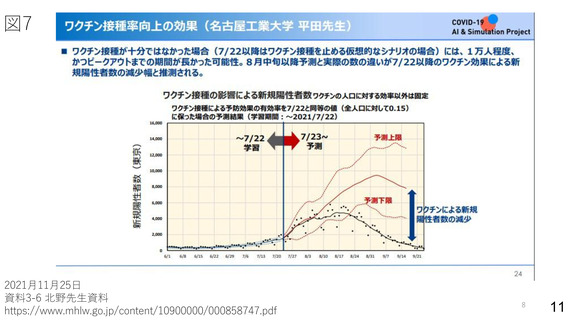

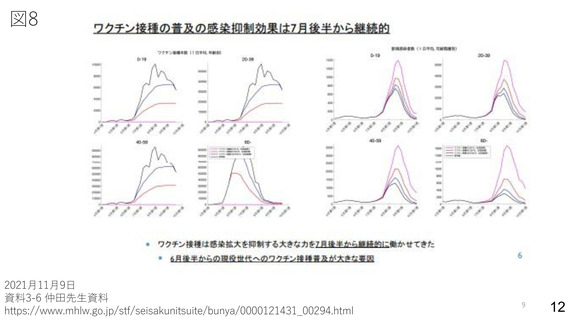

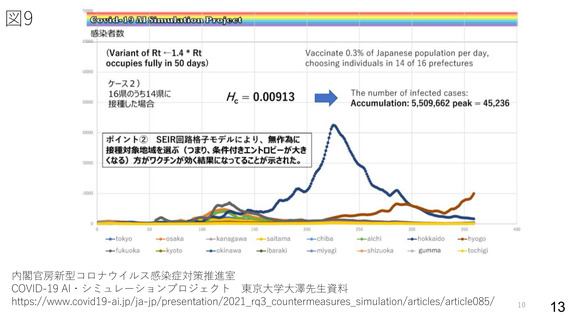

○AI などを活用した研究においても、ワクチン接種率の向上が感染の収束に寄与した

ことが示された(図 7-8)。また、ワクチン接種の分布の均一性(自治体ごとの人口

あたりのワクチン接種速度の比率が均一に高まることで全国の感染者の減少につ

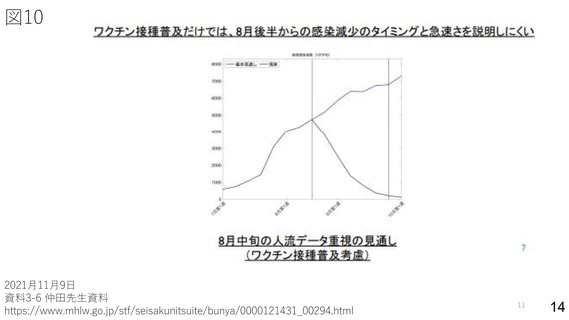

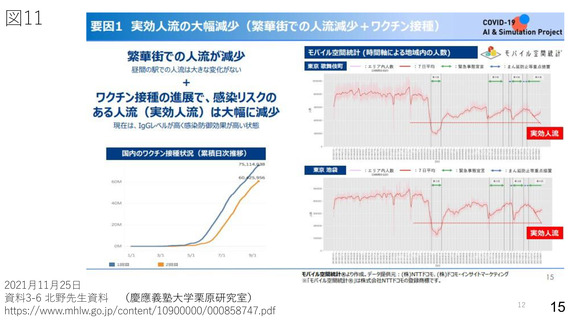

ながる)の関与と(図 9)、一方で、ワクチン接種だけでは感染拡大の収束の説明が

できないことから複合的な要因が合わさり実効再生算数を下げることになったこと

が指摘された(図 10-11)。

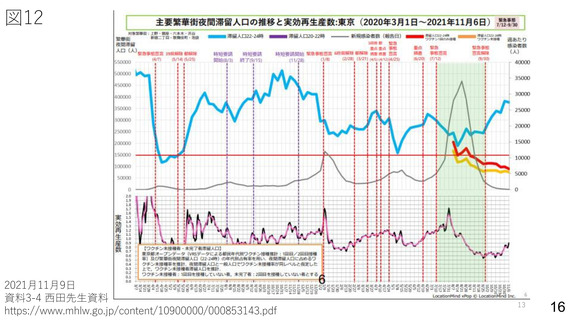

○ワクチン未接種者に相当する繁華街における夜間滞留人口の減少によって 感染が

減少したことが指摘されている(図 11-12)。

(2)感染拡大時の接触機会の減少

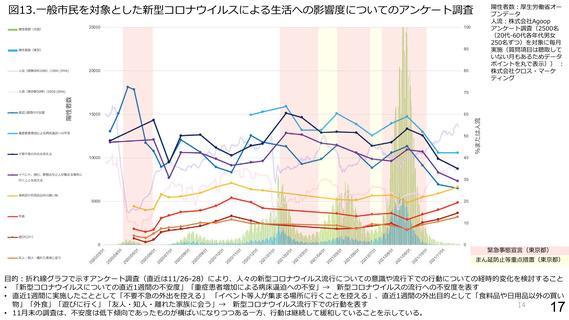

○一般市民を対象とした新型コロナウイルスによる生活への影響へのアンケート調査

で流行拡大時には病床逼迫に対する不安が増加し、イベントや会食などのリスク

行動の回避がみられた(図 13、Ohsawa Y, Tsubokura M. (2020) Stay with

your community: Bridges between clusters trigger expansion of COVID19. PLoS ONE 15(12): e0242766.)。多くの人々の感染症に対する理解・協力

が進み、日常の行動としての対策が行われたと考えられる。

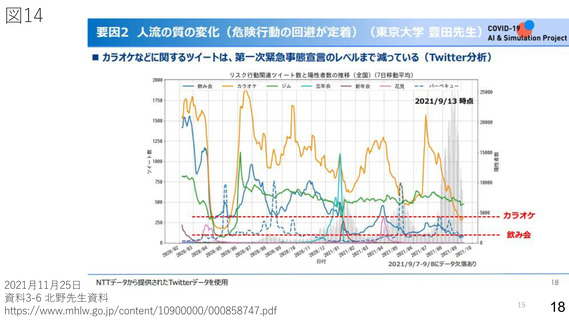

〇新規陽性者数の増加と飲み会及びカラオケのツイートの減少が見られており、感染

リスクの高い行動が減少した可能性が指摘されている(図 14)。感染者増加が、

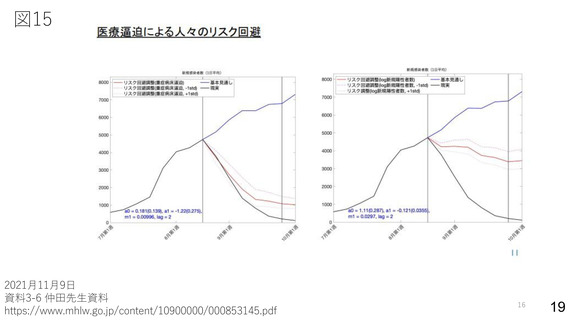

医療逼迫への危機感を通して、新規陽性者数の減少と関連していた可能性が指摘

されている(図 15)。

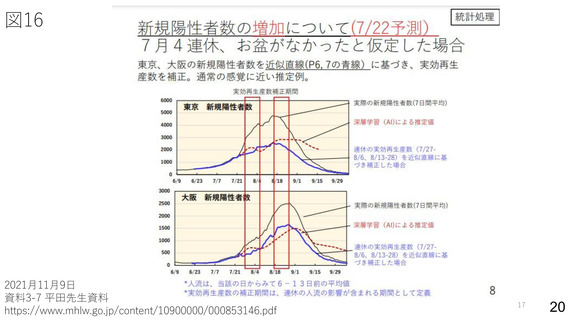

○日本では年末年始、連休などをきっかけとした感染拡大をこれまで繰り返した。今回

も夏休みと 7 月の 4 連休が感染拡大の要因となった可能性がある(図16)。一方

で、8 月のお盆以降は連休や恒例行事が少なかったことは収束と関連したと考えら

れる。

2

2

それにより、感受性者の割合が急速に低下した。たとえば、名古屋市では、4 割程度

の人口がワクチンまたは感染により免疫を獲得したと考えられた時点から減少傾向

が明らかとなったことが指摘された(図3-4)。接触機会が多く、感染拡大の起点と

なりうる若年成人の予防接種の実施や自然感染により免疫獲得者が増加し、実効

再生産数を効率的に下げることに貢献したと考えられる。

○第 5 波以前において特徴的だった、流行が若者からはじまり、高齢者へそして施設

や医療機関などでのクラスター形成をするような現象が見られなかった。第 5 波に

おいてはすべての年齢層で感染がほぼ同時に収束した。高齢者からワクチン接種が

急速に進んだことが寄与した(図 5-6)。

○AI などを活用した研究においても、ワクチン接種率の向上が感染の収束に寄与した

ことが示された(図 7-8)。また、ワクチン接種の分布の均一性(自治体ごとの人口

あたりのワクチン接種速度の比率が均一に高まることで全国の感染者の減少につ

ながる)の関与と(図 9)、一方で、ワクチン接種だけでは感染拡大の収束の説明が

できないことから複合的な要因が合わさり実効再生算数を下げることになったこと

が指摘された(図 10-11)。

○ワクチン未接種者に相当する繁華街における夜間滞留人口の減少によって 感染が

減少したことが指摘されている(図 11-12)。

(2)感染拡大時の接触機会の減少

○一般市民を対象とした新型コロナウイルスによる生活への影響へのアンケート調査

で流行拡大時には病床逼迫に対する不安が増加し、イベントや会食などのリスク

行動の回避がみられた(図 13、Ohsawa Y, Tsubokura M. (2020) Stay with

your community: Bridges between clusters trigger expansion of COVID19. PLoS ONE 15(12): e0242766.)。多くの人々の感染症に対する理解・協力

が進み、日常の行動としての対策が行われたと考えられる。

〇新規陽性者数の増加と飲み会及びカラオケのツイートの減少が見られており、感染

リスクの高い行動が減少した可能性が指摘されている(図 14)。感染者増加が、

医療逼迫への危機感を通して、新規陽性者数の減少と関連していた可能性が指摘

されている(図 15)。

○日本では年末年始、連休などをきっかけとした感染拡大をこれまで繰り返した。今回

も夏休みと 7 月の 4 連休が感染拡大の要因となった可能性がある(図16)。一方

で、8 月のお盆以降は連休や恒例行事が少なかったことは収束と関連したと考えら

れる。

2

2