よむ、つかう、まなぶ。

公衆衛生危機管理における医薬品等の確保に関する重点感染症の考え方及び暫定リストについて (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24973.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会感染症部会(第59回 3/31)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

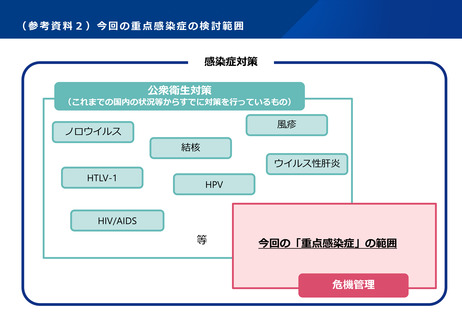

○なお、本検討については、公衆衛生危機管理の観点から研究開発を含めたMCMの利用可能性の確保等が必要な感染症を整理したものであり、一般的な公衆衛生対策として医薬品等の確保が必要になる感染症とは異なる概念で整理しており、必ずしも感染症法上の類型と対応するものではない点に留意が必要である。

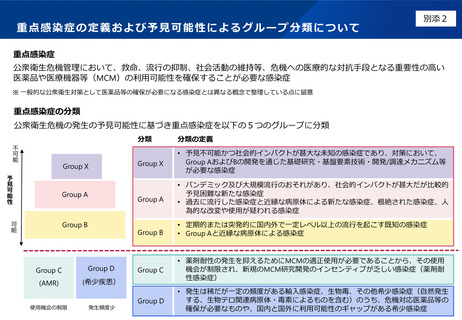

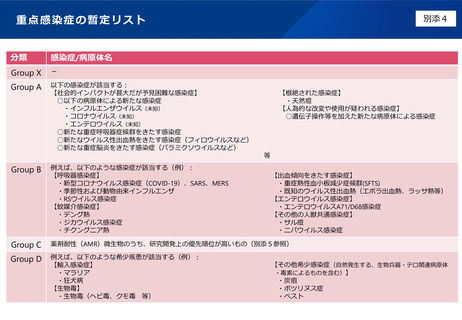

2.重点感染症の分類について

重点感染症については、未知の感染症から重点的にMCMの利用可能性を確保することが望まれる既知の公衆衛生危機管理上重要な感染症の観点から分類を行った。まず、未知の感染症への対応を前提にパンデミックやその他の公衆衛生危機に至る可能性のある感染症について、発生の予見可能性の視点に基づき、3つのグループ(X、A、B)に分類を行った。その他、公衆衛生危機管理において重要なMCMの利用可能性を確保する必要がある感染症を2つのグループ(C、D)に分類した(別添2)。

重点感染症の各グループについては、以下の通り定義した。

・グループX

予見不可能かつ社会的インパクトが甚大な未知の感染症であり、対策においてグループAおよびBの開発を通じた基礎研究・基盤技術・開発/調達メカニズム等が必要な感染症

・グループA

パンデミック及び大規模流行のおそれがあり社会的インパクトが甚大な、発生の予見が困難な感染症や過去に流行した感染症と近縁の病原体による新たな感染症又は既に根絶された感染症や遺伝子操作などにより新たな形質が人為的に加えられた病原体による感染症

・グループB

定期的または突発的に国内外で一定レベル以上の流行を起こす既知の感染症であり、グループAと近縁の病原体による感染症

・グループC

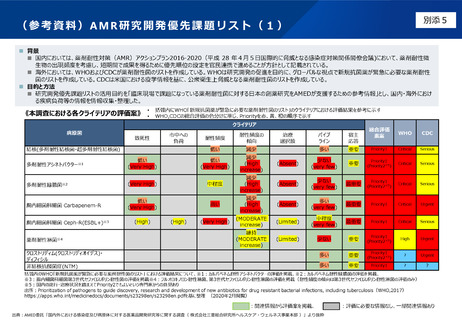

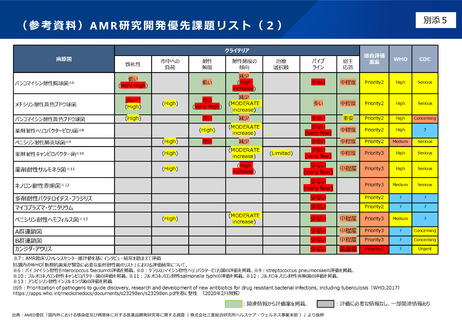

薬剤耐性の発生を抑えるためにMCMの適正使用が必要であることから、その使用機会が制限され、新規の研究開発のインセンティブが乏しい感染症(薬剤耐性感染症)

・グループD

国内において発生は稀だが一定の頻度がある輸入感染症、生物毒、その他希少感染症(自然発生する、生物兵器・テロ関連病原体・毒素によるものを含む)のうち、MCMの確保が必要なものや、国内と国外に利用可能性のギャップがある希少感染症

2

2.重点感染症の分類について

重点感染症については、未知の感染症から重点的にMCMの利用可能性を確保することが望まれる既知の公衆衛生危機管理上重要な感染症の観点から分類を行った。まず、未知の感染症への対応を前提にパンデミックやその他の公衆衛生危機に至る可能性のある感染症について、発生の予見可能性の視点に基づき、3つのグループ(X、A、B)に分類を行った。その他、公衆衛生危機管理において重要なMCMの利用可能性を確保する必要がある感染症を2つのグループ(C、D)に分類した(別添2)。

重点感染症の各グループについては、以下の通り定義した。

・グループX

予見不可能かつ社会的インパクトが甚大な未知の感染症であり、対策においてグループAおよびBの開発を通じた基礎研究・基盤技術・開発/調達メカニズム等が必要な感染症

・グループA

パンデミック及び大規模流行のおそれがあり社会的インパクトが甚大な、発生の予見が困難な感染症や過去に流行した感染症と近縁の病原体による新たな感染症又は既に根絶された感染症や遺伝子操作などにより新たな形質が人為的に加えられた病原体による感染症

・グループB

定期的または突発的に国内外で一定レベル以上の流行を起こす既知の感染症であり、グループAと近縁の病原体による感染症

・グループC

薬剤耐性の発生を抑えるためにMCMの適正使用が必要であることから、その使用機会が制限され、新規の研究開発のインセンティブが乏しい感染症(薬剤耐性感染症)

・グループD

国内において発生は稀だが一定の頻度がある輸入感染症、生物毒、その他希少感染症(自然発生する、生物兵器・テロ関連病原体・毒素によるものを含む)のうち、MCMの確保が必要なものや、国内と国外に利用可能性のギャップがある希少感染症

2