よむ、つかう、まなぶ。

前回の会議における主なご意見 (1 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai3/gijisidai.html |

| 出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第3回 3/29)《内閣官房》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

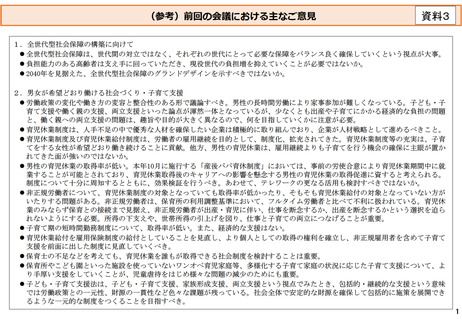

(参考) 前回の会議における主なご意見 資料3

1. 全世代型社会保障の構築に向けて

@ 全世代型社会保障は、世代間の対立ではなく、それぞれの世代にとって必要な保障をバランス良く確保していくという視点が大事。

@ 負担能力のある高齢者は支え手に回っていただき、現役世代の負担増を抑えていくことが必要ではないか。

@ 2040年を見据えた、全世代型社会保障のグランドデザインを示すべきではないか。

2. 男女が希望どおり働ける社会づくり・子育て支援

@ 労働政策の変化や働き方の変容と整合性のある形で議論すべき。 男性の長時間労働により家事参加が難しくなっている。 子ども・子

育て支援や働く親の支援、両立支援といった論点が澤然一体となっているが、少なくとも出産や子育てにかかる経済的な負担の問題

と、働く親への両立支援の問題は、趣旨や目的が大きく異なるので、何を目指していくかに注意が必要。

@ 育児休業制度は、人手不足の中で優秀な人材を確保したい企業は積極的に取り組んでおり、企業が人材戦略として進めるべきこと。

@ 育児休業制度及び育児休業給付制度は、労働者の雇用継続を目的と して、制度化、拡充されてきた。 育児休業制度等の充実は、子育

てをする女性が希望どおり働き続けることに貢献。他方、男性の育児休業は、雇用継続よりも子育てを行う機会の確保に主眼が置か

れてきた面が強いのではないか。

@ 男性の育児休業の取得率が低い。本年10月に施行する「産後パバ育休和制度」においては、事前の労使合意により育児休業期間中に就

業することが可能とされており、育児休業取得後のキャリアへの影響を懸念する男性の育児休業の取得促進に軟すると考えられる。

制度について十分に周知するとともに、効果検証を行うべき。あわせて、テレワークの更なる活用も検討すべきではないか。

@ 非正規労働者について、育児休業制度の対象となっていても取得率が低かったり、そもそも育児休業給付の対象となっていない方が

いたりする問題がある。非正規労働者は、保育所の利用調整基準において、フルタイム労働者と比べて不利に扱われている。 育児休

業のみならず保育との接続まで見据え、非正規労働者が出産・育児に伴い、仕事を断念するか、出産を断念するかという選択を迫ら

れないようにする必要。所得の下支えや、世帯所得の引上げを図り、仕事と子育ての両立につなげることが重要。

@子育て期の短時間勤務制度について、取得率が低い。また、経済的な支援はない。

@ 育児休業給付を雇用保険制度の給付としていることを見直し、より個人としての取得の権利を確立し、非正規雇用者を含めて子育て

支援を前面に出した制度に見直していくべき。

@ 保育士の不足などを考えても、育児休業を誰もが取得できる社会制度を検討することは重要。

@ 保育所やこども園といった施設を使っていないワンオベ育児家庭等、多様化する子育て家庭の状況に応じた子育て支援について、よ

り手厚い支援をしていくことが、児童虐待をはじめ様々な問題の減少のためにも重要。

@ 子ども・子育て支援法は、子ども・子育て支援、家族形成支援、両立支援という視点でみたとき、包括的・継続的な支援という意

では労働政策との一元性、財源の一貫性など色々な課題が残っている。 社会全体で安定的な財源を確保 して包括的に施策を展開でき

るような一元的な制度をつくることを目指すべき。

1. 全世代型社会保障の構築に向けて

@ 全世代型社会保障は、世代間の対立ではなく、それぞれの世代にとって必要な保障をバランス良く確保していくという視点が大事。

@ 負担能力のある高齢者は支え手に回っていただき、現役世代の負担増を抑えていくことが必要ではないか。

@ 2040年を見据えた、全世代型社会保障のグランドデザインを示すべきではないか。

2. 男女が希望どおり働ける社会づくり・子育て支援

@ 労働政策の変化や働き方の変容と整合性のある形で議論すべき。 男性の長時間労働により家事参加が難しくなっている。 子ども・子

育て支援や働く親の支援、両立支援といった論点が澤然一体となっているが、少なくとも出産や子育てにかかる経済的な負担の問題

と、働く親への両立支援の問題は、趣旨や目的が大きく異なるので、何を目指していくかに注意が必要。

@ 育児休業制度は、人手不足の中で優秀な人材を確保したい企業は積極的に取り組んでおり、企業が人材戦略として進めるべきこと。

@ 育児休業制度及び育児休業給付制度は、労働者の雇用継続を目的と して、制度化、拡充されてきた。 育児休業制度等の充実は、子育

てをする女性が希望どおり働き続けることに貢献。他方、男性の育児休業は、雇用継続よりも子育てを行う機会の確保に主眼が置か

れてきた面が強いのではないか。

@ 男性の育児休業の取得率が低い。本年10月に施行する「産後パバ育休和制度」においては、事前の労使合意により育児休業期間中に就

業することが可能とされており、育児休業取得後のキャリアへの影響を懸念する男性の育児休業の取得促進に軟すると考えられる。

制度について十分に周知するとともに、効果検証を行うべき。あわせて、テレワークの更なる活用も検討すべきではないか。

@ 非正規労働者について、育児休業制度の対象となっていても取得率が低かったり、そもそも育児休業給付の対象となっていない方が

いたりする問題がある。非正規労働者は、保育所の利用調整基準において、フルタイム労働者と比べて不利に扱われている。 育児休

業のみならず保育との接続まで見据え、非正規労働者が出産・育児に伴い、仕事を断念するか、出産を断念するかという選択を迫ら

れないようにする必要。所得の下支えや、世帯所得の引上げを図り、仕事と子育ての両立につなげることが重要。

@子育て期の短時間勤務制度について、取得率が低い。また、経済的な支援はない。

@ 育児休業給付を雇用保険制度の給付としていることを見直し、より個人としての取得の権利を確立し、非正規雇用者を含めて子育て

支援を前面に出した制度に見直していくべき。

@ 保育士の不足などを考えても、育児休業を誰もが取得できる社会制度を検討することは重要。

@ 保育所やこども園といった施設を使っていないワンオベ育児家庭等、多様化する子育て家庭の状況に応じた子育て支援について、よ

り手厚い支援をしていくことが、児童虐待をはじめ様々な問題の減少のためにも重要。

@ 子ども・子育て支援法は、子ども・子育て支援、家族形成支援、両立支援という視点でみたとき、包括的・継続的な支援という意

では労働政策との一元性、財源の一貫性など色々な課題が残っている。 社会全体で安定的な財源を確保 して包括的に施策を展開でき

るような一元的な制度をつくることを目指すべき。