よむ、つかう、まなぶ。

資料2 論点の整理について(1) (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24928.html |

| 出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第2回 3/31)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4.介護支援専門員による支援(ケアプラン作成、モニタリング、サービス

担当者会議等)

関連するデータ(続き)

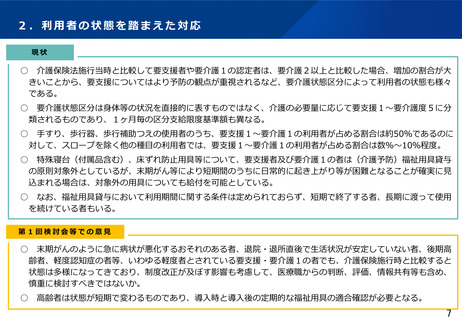

○ 介護支援専門員の支援状況

・ 介護支援専門員は貸与される製品について、具体的な種目の種類や利用者や家族の希望する用具を福祉用具専門

相談員に対して伝達している。また、福祉用具専門相談員の提案については、提案の妥当性を判断する際の観点と

して、身体機能や認知機能に応じた種目や種類(機種を含む)選択になっているか等、また、想定と異なる用具が

提案された場合の対応として、福祉用具専門相談員と意見交換し、その結果をケアプランに反映する等、適宜、提

案の妥当性について判断し、必要な協議を実施している。(8ページ)

特に御議論いただきたい点

○ 介護支援専門員が行っているケアマネジメント等の実態を踏まえ、特定福祉用具販売のみの場合、介護支援専門員

による支援がなされないことについてどのように考えるか。

(*)現行制度では、福祉用具貸与の場合、ケアプランに位置づけられた上で、介護支援専門員による支援が行われるが、特定福祉用具販売の場合、

他の介護保険サービスを受けていないとケアプランに位置づけられないため、介護支援専門員による支援がなされない等の違いがある。

○ 福祉用具専門相談員は福祉用具を中心とした支援を行うとともに、介護支援専門員は生活全般に関する支援を行っ

ていると言えるが、それぞれの職種の連携について、どのように考えるべきか。

15

担当者会議等)

関連するデータ(続き)

○ 介護支援専門員の支援状況

・ 介護支援専門員は貸与される製品について、具体的な種目の種類や利用者や家族の希望する用具を福祉用具専門

相談員に対して伝達している。また、福祉用具専門相談員の提案については、提案の妥当性を判断する際の観点と

して、身体機能や認知機能に応じた種目や種類(機種を含む)選択になっているか等、また、想定と異なる用具が

提案された場合の対応として、福祉用具専門相談員と意見交換し、その結果をケアプランに反映する等、適宜、提

案の妥当性について判断し、必要な協議を実施している。(8ページ)

特に御議論いただきたい点

○ 介護支援専門員が行っているケアマネジメント等の実態を踏まえ、特定福祉用具販売のみの場合、介護支援専門員

による支援がなされないことについてどのように考えるか。

(*)現行制度では、福祉用具貸与の場合、ケアプランに位置づけられた上で、介護支援専門員による支援が行われるが、特定福祉用具販売の場合、

他の介護保険サービスを受けていないとケアプランに位置づけられないため、介護支援専門員による支援がなされない等の違いがある。

○ 福祉用具専門相談員は福祉用具を中心とした支援を行うとともに、介護支援専門員は生活全般に関する支援を行っ

ていると言えるが、それぞれの職種の連携について、どのように考えるべきか。

15