よむ、つかう、まなぶ。

【資料1】新規対象感染症追加と感染症臨床研究ネットワークの構築について (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37727.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第82回 2/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

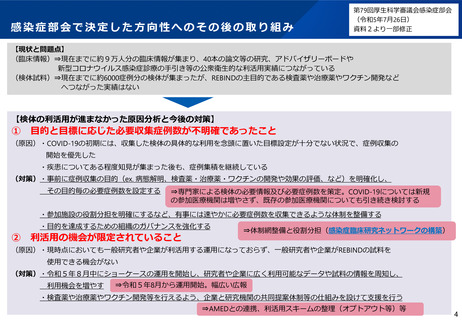

感染症部会で決定した方向性へのその後の取り組み

第79回厚生科学審議会感染症部会

(令和5年7月26日)

資料2より一部修正

【現状と問題点】

(臨床情報)⇒現在までに約9万人分の臨床情報が集まり、40本の論文等の研究、アドバイザリーボードや

新型コロナウイルス感染症診療の手引き等の公衆衛生的な利活用実績につながっている

(検体試料)⇒現在までに約6000症例分の検体が集まったが、REBINDの主目的である検査薬や治療薬やワクチン開発など

へつながった実績はない

【検体の利活用が進まなかった原因分析と今後の対策】

①

目的と目標に応じた必要収集症例数が不明確であったこと

(原因)・COVID-19の初期には、収集した検体の具体的な利用を念頭に置いた目標設定が十分でない状況で、症例収集の

開始を優先した

・疾患についてある程度知見が集まった後も、症例集積を継続している

(対策)・事前に症例収集の目的(ex. 病態解明、検査薬・治療薬・ワクチンの開発や効果の評価、など)を明確化し、

その目的毎の必要症例数を設定する

⇒専門家による検体の必要情報及び必要症例数を策定。COVID-19については新規

の参加医療機関は増やさず、既存の参加医療機関についても引き続き検討する

・参加施設の役割分担を明確にするなど、有事には速やかに必要症例数を収集できるような体制を整備する

・目的を達成するための組織のガバナンスを強化する

②

利活用の機会が限定されていること

⇒体制網整備と役割分担(感染症臨床研究ネットワークの構築)

(原因)・現時点においても一般研究者や企業が利活用する運用になっておらず、一般研究者や企業がREBINDの試料を

使用できる機会がない

(対策)・令和5年8月中にショーケースの運用を開始し、研究者や企業に広く利用可能なデータや試料の情報を周知し、

利用機会を増やす

⇒令和5年8月から運用開始。幅広い広報

・検査薬や治療薬やワクチン開発等を行えるよう、企業と研究機関の共同提案体制等の仕組みを設けて支援を行う

⇒AMEDとの連携、利活用スキームの整理(オプトアウト等)等

4

第79回厚生科学審議会感染症部会

(令和5年7月26日)

資料2より一部修正

【現状と問題点】

(臨床情報)⇒現在までに約9万人分の臨床情報が集まり、40本の論文等の研究、アドバイザリーボードや

新型コロナウイルス感染症診療の手引き等の公衆衛生的な利活用実績につながっている

(検体試料)⇒現在までに約6000症例分の検体が集まったが、REBINDの主目的である検査薬や治療薬やワクチン開発など

へつながった実績はない

【検体の利活用が進まなかった原因分析と今後の対策】

①

目的と目標に応じた必要収集症例数が不明確であったこと

(原因)・COVID-19の初期には、収集した検体の具体的な利用を念頭に置いた目標設定が十分でない状況で、症例収集の

開始を優先した

・疾患についてある程度知見が集まった後も、症例集積を継続している

(対策)・事前に症例収集の目的(ex. 病態解明、検査薬・治療薬・ワクチンの開発や効果の評価、など)を明確化し、

その目的毎の必要症例数を設定する

⇒専門家による検体の必要情報及び必要症例数を策定。COVID-19については新規

の参加医療機関は増やさず、既存の参加医療機関についても引き続き検討する

・参加施設の役割分担を明確にするなど、有事には速やかに必要症例数を収集できるような体制を整備する

・目的を達成するための組織のガバナンスを強化する

②

利活用の機会が限定されていること

⇒体制網整備と役割分担(感染症臨床研究ネットワークの構築)

(原因)・現時点においても一般研究者や企業が利活用する運用になっておらず、一般研究者や企業がREBINDの試料を

使用できる機会がない

(対策)・令和5年8月中にショーケースの運用を開始し、研究者や企業に広く利用可能なデータや試料の情報を周知し、

利用機会を増やす

⇒令和5年8月から運用開始。幅広い広報

・検査薬や治療薬やワクチン開発等を行えるよう、企業と研究機関の共同提案体制等の仕組みを設けて支援を行う

⇒AMEDとの連携、利活用スキームの整理(オプトアウト等)等

4