よむ、つかう、まなぶ。

参考資料4 制度見直しの議論を踏まえた指定難病に関する検討(第33回指定難病検討委員会資料) (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37155.html |

| 出典情報 | 第53回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会、第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催)(12/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

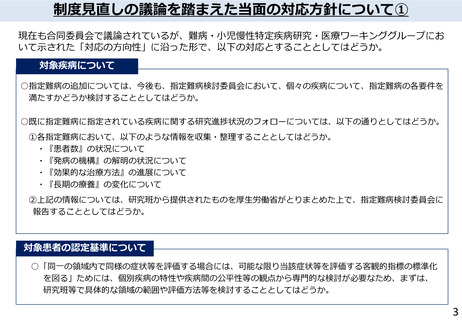

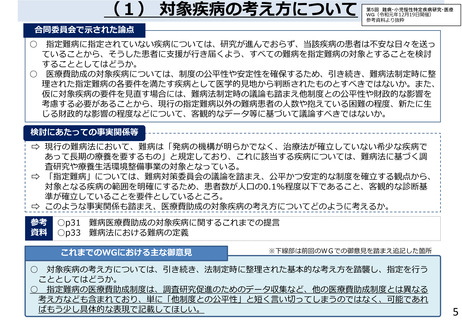

(1) 対象疾病の考え方について

第5回 難病・小児慢性特定疾病研究・医療

WG(令和元年12月19日開催)

参考資料より抜粋

合同委員会で示された論点

○ 指定難病に指定されていない疾病については、研究が進んでおらず、当該疾病の患者は不安な日々を送っ

ていることから、そうした患者に支援が行き届くよう、すべての難病を指定難病の対象とすることを検討

することとしてはどうか。

○ 医療費助成の対象疾病については、制度の公平性や安定性を確保するため、引き続き、難病法制定時に整

理された指定難病の各要件を満たす疾病として医学的見地から判断されたものとすべきではないか。また、

仮に対象疾病の要件を見直す場合には、難病法制定時の議論も踏まえ他制度との公平性や財政的な影響を

考慮する必要があることから、現行の指定難病以外の難病患者の人数や抱えている困難の程度、新たに生

じる財政的な影響の程度などについて、客観的なデータ等に基づいて議論すべきではないか。

検討にあたっての事実関係等

⇨ 現行の難病法において、難病は「発病の機構が明らかでなく、治療法が確立していない希少な疾病で

あって長期の療養を要するもの」と規定しており、これに該当する疾病については、難病法に基づく調

査研究や療養生活環境整備事業の対象となっている。

⇨ 「指定難病」については、難病対策委員会の議論を踏まえ、公平かつ安定的な制度を確立する観点から、

対象となる疾病の範囲を明確にするため、患者数が人口の0.1%程度以下であること、客観的な診断基

準が確立していることを要件としているところ。

⇨ このような事実関係も踏まえ、医療費助成の対象疾病の考え方についてどのように考えるか。

参考

資料

○p31 難病医療費助成の対象疾病に関するこれまでの提言

○p33 難病法における難病の定義

これまでのWGにおける主な御意見

※下線部は前回のWGでの御意見を踏まえ追記した箇所

○ 対象疾病の考え方については、引き続き、法制定時に整理された基本的な考え方を踏襲し、指定を行う

こととしてはどうか。

○ 指定難病の医療費助成制度は、調査研究促進のためのデータ収集など、他の医療費助成制度とは異なる

考え方なども含まれており、単に「他制度との公平性」と短く言い切ってしまうのではなく、可能であれ

ばもう少し具体的な表現で記載してほしい。

5

第5回 難病・小児慢性特定疾病研究・医療

WG(令和元年12月19日開催)

参考資料より抜粋

合同委員会で示された論点

○ 指定難病に指定されていない疾病については、研究が進んでおらず、当該疾病の患者は不安な日々を送っ

ていることから、そうした患者に支援が行き届くよう、すべての難病を指定難病の対象とすることを検討

することとしてはどうか。

○ 医療費助成の対象疾病については、制度の公平性や安定性を確保するため、引き続き、難病法制定時に整

理された指定難病の各要件を満たす疾病として医学的見地から判断されたものとすべきではないか。また、

仮に対象疾病の要件を見直す場合には、難病法制定時の議論も踏まえ他制度との公平性や財政的な影響を

考慮する必要があることから、現行の指定難病以外の難病患者の人数や抱えている困難の程度、新たに生

じる財政的な影響の程度などについて、客観的なデータ等に基づいて議論すべきではないか。

検討にあたっての事実関係等

⇨ 現行の難病法において、難病は「発病の機構が明らかでなく、治療法が確立していない希少な疾病で

あって長期の療養を要するもの」と規定しており、これに該当する疾病については、難病法に基づく調

査研究や療養生活環境整備事業の対象となっている。

⇨ 「指定難病」については、難病対策委員会の議論を踏まえ、公平かつ安定的な制度を確立する観点から、

対象となる疾病の範囲を明確にするため、患者数が人口の0.1%程度以下であること、客観的な診断基

準が確立していることを要件としているところ。

⇨ このような事実関係も踏まえ、医療費助成の対象疾病の考え方についてどのように考えるか。

参考

資料

○p31 難病医療費助成の対象疾病に関するこれまでの提言

○p33 難病法における難病の定義

これまでのWGにおける主な御意見

※下線部は前回のWGでの御意見を踏まえ追記した箇所

○ 対象疾病の考え方については、引き続き、法制定時に整理された基本的な考え方を踏襲し、指定を行う

こととしてはどうか。

○ 指定難病の医療費助成制度は、調査研究促進のためのデータ収集など、他の医療費助成制度とは異なる

考え方なども含まれており、単に「他制度との公平性」と短く言い切ってしまうのではなく、可能であれ

ばもう少し具体的な表現で記載してほしい。

5