よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(案) (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_shakaihosho_kochiku/dai10/gijisidai.html |

| 出典情報 | こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)(12/22)《内閣官房》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

庭教育の双方の観点で、保護者・養育者の成長を支援・応援することも重要

である。また、こどもと過ごす時間や触れ合う経験を確保するため、保護者・

養育者の労働環境の整備を含めた対応が必要である。さらに、保護者・養育

者同士の育ち合いはもちろん、こどもの思いや願いを受け止めて必要な対応

につなげるためにも、信頼できる情報や伴走者として、保健師やソーシャル

ワーカーをはじめとした母子保健やこども家庭福祉等の専門職による成長支

援などが重要である。

○また、保護者・養育者同士がつながることで、その育ち合いを促すことがで

きる。このため、子育て支援や家庭教育支援の中では、このようなネットワ

ーク形成が重視されることが望ましい。

○さらに、体罰によらない子育てのために必要なこと42、おとなからこどもへの

避けたい関わり、こどもの主体性の発揮に向けて必要なことなど、家庭教育

支援やこどもの権利の観点も含め、子育てに関して、分かりやすく信頼でき

る情報が保護者・養育者に届くことや、保護者・養育者がこのような情報へ

主体的にアクセスし、学べることが必要である。また、専門性を持って保護

者・養育者とともにこどもの育ちを見守り、保護者・養育者のこどもへの理

解を促すなど、保護者・養育者の成長に伴走する人の存在も重要である。

(5)こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す

○こどもの育ちの質には、保護者・養育者や、こどもに関わる専門職のみなら

ず、全ての人が、それぞれの立場で直接的・間接的に影響している。養育の

第一義的責任を有する保護者や養育者の役割は重要であるからこそ、こども

の育ちに関する家庭や地域等の社会の情勢変化も踏まえて、現代の社会構造

に合った発想で、こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増していくこと

が必要である。

○また、こどもは保護者・養育者や保育者のみならず、様々な人と関わり合い、

家庭のみならず様々な空間で日々を過ごしている。特に幼児期までは、こど

も自身が自分の状況や思い・願いを言葉で伝えにくいこともあり、学童期以

降のこども以上に、周囲のおとなが一人一人のこどもの状況を把握し、思い

や願いを汲み取り、積極的に育ちを支えることが重要である。

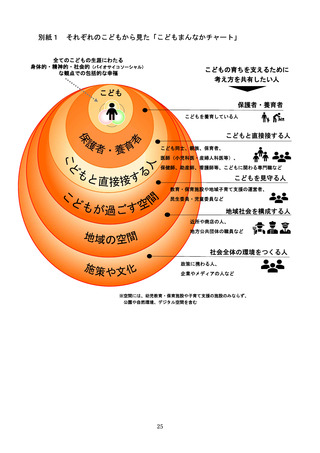

○そのためには、様々なこどもと直接接する人、こどもが過ごす空間(幼児教

育・保育施設や子育て支援の施設のみならず、公園、図書館、科学館等の様々

な体験施設や自然環境、デジタル空間も含む。以下同じ。)、地域の空間、施

策や文化に関わる全ての人がこどもの育ちの質に与える影響について、環境

(社会)の広がりやつながりの観点から、分かりやすく「見える化」するこ

令和元年6月に児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第

46 号)が成立し、親権者等は、児童のしつけに際して、体罰を加えてはならないことが法定化され、令和2年4

月に施行された。政府においては、

「体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」

(令和

2年2月)がとりまとめられるなど、体罰禁止に関する考え方等を普及し、社会全体で体罰等によらない子育て

について考えるとともに、保護者が子育てに悩んだ時に適切な支援につながることができるようにするための取

組が推進されている。

42

20

である。また、こどもと過ごす時間や触れ合う経験を確保するため、保護者・

養育者の労働環境の整備を含めた対応が必要である。さらに、保護者・養育

者同士の育ち合いはもちろん、こどもの思いや願いを受け止めて必要な対応

につなげるためにも、信頼できる情報や伴走者として、保健師やソーシャル

ワーカーをはじめとした母子保健やこども家庭福祉等の専門職による成長支

援などが重要である。

○また、保護者・養育者同士がつながることで、その育ち合いを促すことがで

きる。このため、子育て支援や家庭教育支援の中では、このようなネットワ

ーク形成が重視されることが望ましい。

○さらに、体罰によらない子育てのために必要なこと42、おとなからこどもへの

避けたい関わり、こどもの主体性の発揮に向けて必要なことなど、家庭教育

支援やこどもの権利の観点も含め、子育てに関して、分かりやすく信頼でき

る情報が保護者・養育者に届くことや、保護者・養育者がこのような情報へ

主体的にアクセスし、学べることが必要である。また、専門性を持って保護

者・養育者とともにこどもの育ちを見守り、保護者・養育者のこどもへの理

解を促すなど、保護者・養育者の成長に伴走する人の存在も重要である。

(5)こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す

○こどもの育ちの質には、保護者・養育者や、こどもに関わる専門職のみなら

ず、全ての人が、それぞれの立場で直接的・間接的に影響している。養育の

第一義的責任を有する保護者や養育者の役割は重要であるからこそ、こども

の育ちに関する家庭や地域等の社会の情勢変化も踏まえて、現代の社会構造

に合った発想で、こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増していくこと

が必要である。

○また、こどもは保護者・養育者や保育者のみならず、様々な人と関わり合い、

家庭のみならず様々な空間で日々を過ごしている。特に幼児期までは、こど

も自身が自分の状況や思い・願いを言葉で伝えにくいこともあり、学童期以

降のこども以上に、周囲のおとなが一人一人のこどもの状況を把握し、思い

や願いを汲み取り、積極的に育ちを支えることが重要である。

○そのためには、様々なこどもと直接接する人、こどもが過ごす空間(幼児教

育・保育施設や子育て支援の施設のみならず、公園、図書館、科学館等の様々

な体験施設や自然環境、デジタル空間も含む。以下同じ。)、地域の空間、施

策や文化に関わる全ての人がこどもの育ちの質に与える影響について、環境

(社会)の広がりやつながりの観点から、分かりやすく「見える化」するこ

令和元年6月に児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第

46 号)が成立し、親権者等は、児童のしつけに際して、体罰を加えてはならないことが法定化され、令和2年4

月に施行された。政府においては、

「体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」

(令和

2年2月)がとりまとめられるなど、体罰禁止に関する考え方等を普及し、社会全体で体罰等によらない子育て

について考えるとともに、保護者が子育てに悩んだ時に適切な支援につながることができるようにするための取

組が推進されている。

42

20