よむ、つかう、まなぶ。

【資料1】「経済財政運営と改革の基本方針2023」等関連事項について (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36794.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第172回 12/9)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

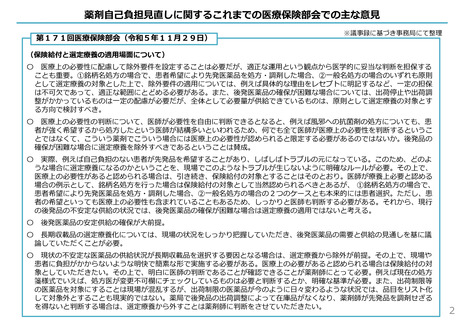

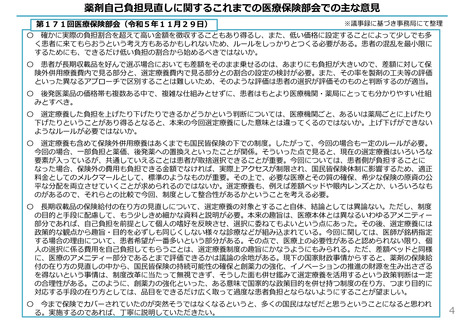

薬剤自己負担見直しに関するこれまでの医療保険部会での主な意見

第171回医療保険部会(令和5年11月29日)

※議事録に基づき事務局にて整理

〇

確かに実際の負担割合を超えて高い金額を徴収することもあり得るし、また、低い価格に設定することによって少しでも多

く患者に来てもらおうという考え方もあるかもしれないため、ルールをしっかりとつくる必要がある。患者の混乱を最小限に

するためにも、できるだけ低い負担の割合から始めるべきではないか。

〇

患者が長期収載品を好んで選ぶ場合においても差額をそのまま乗せるのは、あまりにも負担が大きいので、差額に対して保

険外併用療養費内で見る部分と、選定療養費内で見る部分との割合の設定の検討が必要。また、その率を製剤の工夫等の評価

といった異なるアプローチで区別することは難しいため、そのような評価は患者の選択が評価そのものと判断するのが適当。

〇

後発医薬品の価格帯も複数ある中で、複雑な仕組みとせずに、患者はもとより医療機関・薬局にとっても分かりやすい仕組

みとすべき。

〇 選定療養した負担を上げたり下げたりできるかどうかという判断については、医療機関ごと、あるいは薬局ごとに上げたり

下げたりということがあり得るとなると、本来の今回選定療養にした意味とは違ってくるのではないか。上げ下げができない

ようなルールが必要ではないか。

〇

選定療養も含めて保険外併用療養はあくまでも国民皆保険の下での制度。したがって、今回の場合も一定のルールが必要。

今回の場合、一部負担と薬価、後発薬への置換えといったことが関係。そういった点で見ると、現在の選定療養はいろいろな

要素が入っているが、共通していえることは患者が取捨選択できることが重要。今回については、患者側が負担することに

なった場合、保険外の費用も負担できる金額でなければ、実際上アクセスが制限され、国民皆保険体制に影響するため、適正

料金としてのメルクマールとして、標準のようなものが重要。その上で、必要な医療とその質の確保、希少な保険の原資の公

平な分配を両立させていくことが求められるのではないか。選定療養も、例えば差額ベッドや眼内レンズとか、いろいろなも

のがあるので、それらとの比較で今回、制度として整合性があるかということを考える必要。

〇

長期収載品の保険給付の在り方の見直しについて、選定療養の対象とすること自体、結論としては異論ない。ただし、制度

の目的と手段に配慮して、もう少しきめ細かな資料と説明が必要。本来の趣旨は、医療本体とは異なるいわゆるアメニティー

部分であれば、自己負担を前提として個人の嗜好を反映させ、選択に委ねてもよいという点にあった。その後、選定療養には

政策的な観点から趣旨・目的を必ずしも同じくしない様々な診療などが組み込まれている。今回に関しては、医師が銘柄指定

する場合の理由について、患者希望が一番多いという部分がある。その点で、医療上の必要性があると認められない限り、個

人の選択に係る費用を自己負担してもらうことは、選定療養制度の趣旨にかなうようにもみられる。ただ、差額ベッドと同様

に、医療のアメニティー部分であるとまで評価できるかは議論の余地がある。現下の国家財政事情からすると、薬剤の保険給

付の在り方の見直しの中から、国民皆保険の持続可能性の確保と創薬力の強化、イノベーションの推進の財源を生み出さざる

を得ないという事情は、制度改革に当たって無視できず、そうした面も併せ鑑みて選定療養を活用するという政策判断は一定

の合理性がある。このように、創薬力の強化といった、ある意味で国家的な政策目的を併せ持つ制度の在り方、つまり目的に

対応する手段の在り方としては、品目をできるだけ広く取って過度な患者負担とならないようにすることが望ましい。

〇 今まで保険でカバーされていたのが突然そうではなくなるというと、多くの国民はなぜだと思うということになると思われ

る。実施するのであれば、丁寧に説明していただきたい。

4

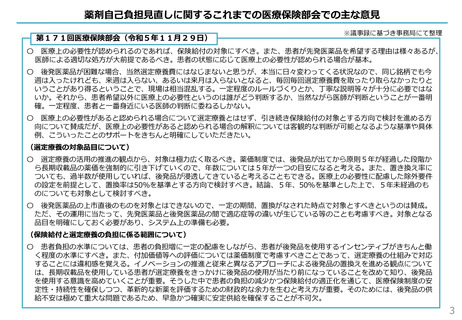

第171回医療保険部会(令和5年11月29日)

※議事録に基づき事務局にて整理

〇

確かに実際の負担割合を超えて高い金額を徴収することもあり得るし、また、低い価格に設定することによって少しでも多

く患者に来てもらおうという考え方もあるかもしれないため、ルールをしっかりとつくる必要がある。患者の混乱を最小限に

するためにも、できるだけ低い負担の割合から始めるべきではないか。

〇

患者が長期収載品を好んで選ぶ場合においても差額をそのまま乗せるのは、あまりにも負担が大きいので、差額に対して保

険外併用療養費内で見る部分と、選定療養費内で見る部分との割合の設定の検討が必要。また、その率を製剤の工夫等の評価

といった異なるアプローチで区別することは難しいため、そのような評価は患者の選択が評価そのものと判断するのが適当。

〇

後発医薬品の価格帯も複数ある中で、複雑な仕組みとせずに、患者はもとより医療機関・薬局にとっても分かりやすい仕組

みとすべき。

〇 選定療養した負担を上げたり下げたりできるかどうかという判断については、医療機関ごと、あるいは薬局ごとに上げたり

下げたりということがあり得るとなると、本来の今回選定療養にした意味とは違ってくるのではないか。上げ下げができない

ようなルールが必要ではないか。

〇

選定療養も含めて保険外併用療養はあくまでも国民皆保険の下での制度。したがって、今回の場合も一定のルールが必要。

今回の場合、一部負担と薬価、後発薬への置換えといったことが関係。そういった点で見ると、現在の選定療養はいろいろな

要素が入っているが、共通していえることは患者が取捨選択できることが重要。今回については、患者側が負担することに

なった場合、保険外の費用も負担できる金額でなければ、実際上アクセスが制限され、国民皆保険体制に影響するため、適正

料金としてのメルクマールとして、標準のようなものが重要。その上で、必要な医療とその質の確保、希少な保険の原資の公

平な分配を両立させていくことが求められるのではないか。選定療養も、例えば差額ベッドや眼内レンズとか、いろいろなも

のがあるので、それらとの比較で今回、制度として整合性があるかということを考える必要。

〇

長期収載品の保険給付の在り方の見直しについて、選定療養の対象とすること自体、結論としては異論ない。ただし、制度

の目的と手段に配慮して、もう少しきめ細かな資料と説明が必要。本来の趣旨は、医療本体とは異なるいわゆるアメニティー

部分であれば、自己負担を前提として個人の嗜好を反映させ、選択に委ねてもよいという点にあった。その後、選定療養には

政策的な観点から趣旨・目的を必ずしも同じくしない様々な診療などが組み込まれている。今回に関しては、医師が銘柄指定

する場合の理由について、患者希望が一番多いという部分がある。その点で、医療上の必要性があると認められない限り、個

人の選択に係る費用を自己負担してもらうことは、選定療養制度の趣旨にかなうようにもみられる。ただ、差額ベッドと同様

に、医療のアメニティー部分であるとまで評価できるかは議論の余地がある。現下の国家財政事情からすると、薬剤の保険給

付の在り方の見直しの中から、国民皆保険の持続可能性の確保と創薬力の強化、イノベーションの推進の財源を生み出さざる

を得ないという事情は、制度改革に当たって無視できず、そうした面も併せ鑑みて選定療養を活用するという政策判断は一定

の合理性がある。このように、創薬力の強化といった、ある意味で国家的な政策目的を併せ持つ制度の在り方、つまり目的に

対応する手段の在り方としては、品目をできるだけ広く取って過度な患者負担とならないようにすることが望ましい。

〇 今まで保険でカバーされていたのが突然そうではなくなるというと、多くの国民はなぜだと思うということになると思われ

る。実施するのであれば、丁寧に説明していただきたい。

4