資料4 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について (61 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

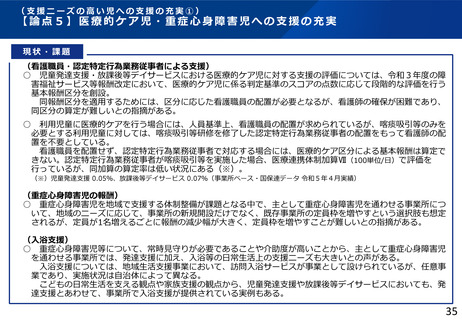

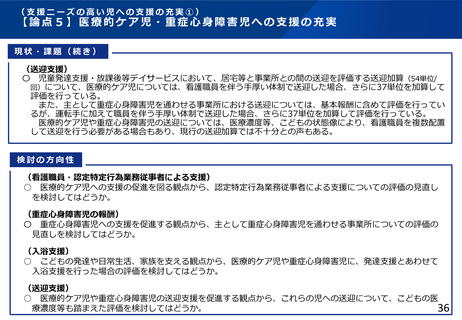

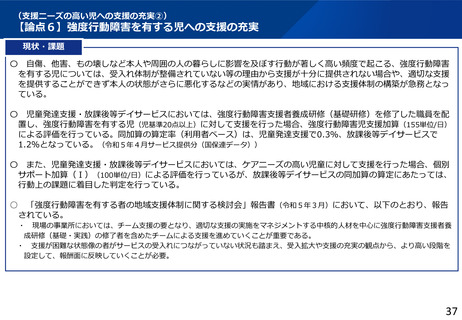

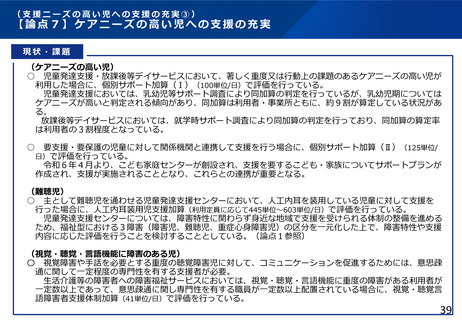

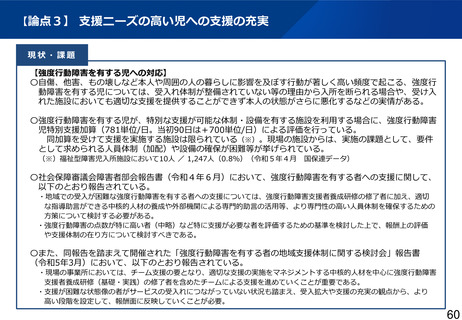

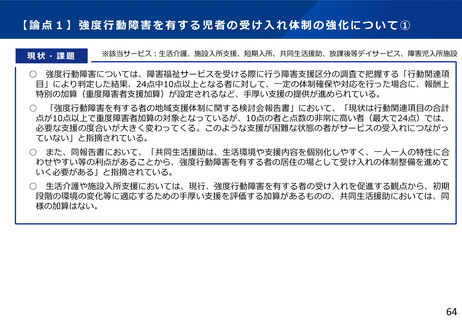

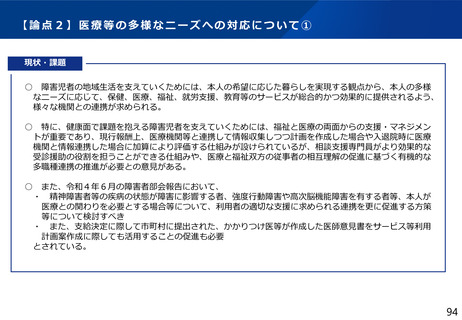

現状・課題

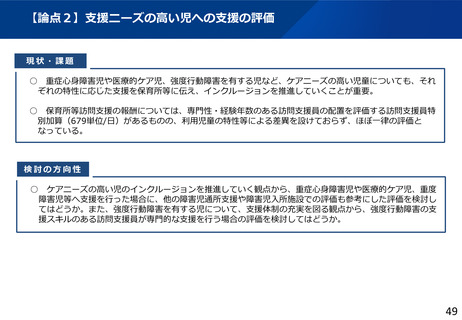

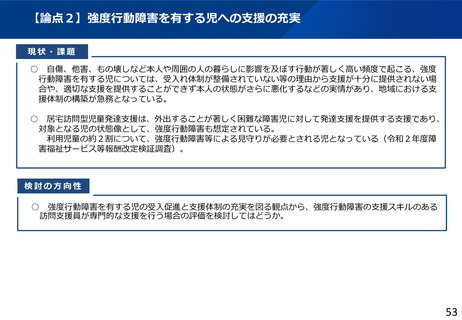

【強度行動障害を有する児への対応】

〇自傷、他害、もの壊しなど本人や周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が著しく高い頻度で起こる、強度行

動障害を有する児については、受入れ体制が整備されていない等の理由から入所を断られる場合や、受け入

れた施設においても適切な支援を提供することができず本人の状態がさらに悪化するなどの実情がある。

〇強度行動障害を有する児が、特別な支援が可能な体制・設備を有する施設を利用する場合に、強度行動障害

児特別支援加算(781単位/日。当初90日は+700単位/日)による評価を行っている。

同加算を受けて支援を実施する施設は限られている(※)。現場の施設からは、実施の課題として、要件

として求められる人員体制(加配)や設備の確保が困難等が挙げられている。

(※)福祉型障害児入所施設において10人 / 1,247人(0.8%)(令和5年4月

国保連データ)

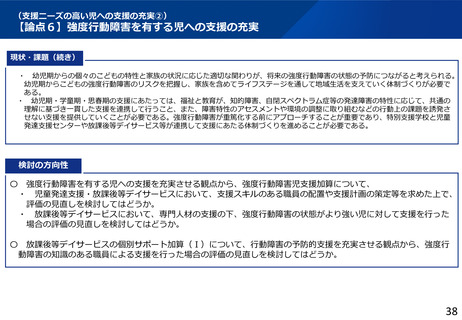

〇社会保障審議会障害者部会報告書(令和4年6月)において、強度行動障害を有する者への支援に関して、

以下のとおり報告されている。

・地域での受入が困難な強度行動障害を有する者への支援については、強度行動障害支援者養成研修の修了者に加え、適切

な指導助言ができる中核的人材の養成や外部機関による専門的助言の活用等、より専門性の高い人員体制を確保するための

方策について検討する必要がある。

・強度行動障害の点数が特に高い者(中略)など特に支援が必要な者を評価するための基準を検討した上で、報酬上の評価

や支援体制の在り方について検討すべきである。

〇また、同報告を踏まえて開催された「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」報告書

(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。

・現場の事業所においては、チーム支援の要となり、適切な支援の実施をマネジメントする中核的人材を中心に強度行動障害

支援者養成研修(基礎・実践)の修了者を含めたチームによる支援を進めていくことが重要である。

・支援が困難な状態像の者がサービスの受入れにつながっていない状況も踏まえ、受入拡大や支援の充実の観点から、より

高い段階を設定して、報酬面に反映していくことが必要。

60