よむ、つかう、まなぶ。

資料3-2 一般社団法人 新経済連盟 御提出資料 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

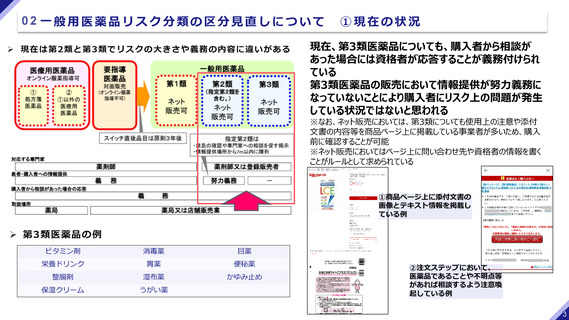

02 一般用医薬品リスク分類の区分見直しについて

②意見

【論点】 ①現在の第2類と第3 類の区分を無くし、現在の第3類も含めて情報提供を努力義務とするか

②資格者の関与の在り方は具体的にどうあるべきか

③相談しやすい体制をどのように整備するか

利用者視点の調査を行うべき

•

•

•

リスクの大きさの分類が見た目でわかるというのは、利用者にとってメリットとも考えられ、現在の利用者の認識や無くした場合の影響を

調査すべき

逆に、第2類と第3類の区分を無くし、同じ分類にすることの利用者にとってのメリットが今のところ不明瞭である

利用者が資格者に相談することが少ない理由が、利用者が相談したくてもしにくいからなのか、本当は相談すべきであるにもかかわらず

利用者は相談の必要がないと思っているからなのか、そもそも相談する必要がないからなのか、調査したうえで対応を検討すべき

リスクベースアプローチによる合理的な対応と経済的な負担軽減という視点を持ち、第3類は残すべき

•

•

セルフメディケーションの観点から、必要な一般用医薬品へのアクセスが確保され適切に利用されることが重要だが、アクセスの確保には、

適切な価格での販売も含まれると考えられる。リスクの大きさに関わりなくすべての一般用医薬品の販売時全件に同様に資格者の労

力と時間を割くような制度とした場合、医薬品の販売価格に転嫁する必要が発生し、合理性や経済的負担の観点から需要者にも供

給者にも問題となる事態が生じかねない

現在は第3類の販売にあたって相談応需の義務があるところ、リスクの大きさに応じた関与ということであれば、「相談した場合に適切に

応じてくれる資格者がいる」というだけでも十分な場合があるのではないか

「対面神話」から脱却し、関与や情報提供の内容を明確化することは重要

•

•

•

現在資格者の判断に委ねられている関与の在り方や情報提供の具体的な内容について明確化することは、対応する資格者によって

具体的な行為内容がまちまちな状況をどうするべきなのか検討するためにも重要と考える

明確化にあたっては、「対面神話」から脱却し、多様な販売方法や多様なコミュニケーションの在り方を前提として、セルフメディケーショ

ンの観点から資格者にどのような役割を期待し、どこまでを義務付け、どこからを付加価値と考えるのか、整理することが必要

付加価値としてより丁寧な対応をする資格者へのインセンティブ設計も必要なのではないか

4

②意見

【論点】 ①現在の第2類と第3 類の区分を無くし、現在の第3類も含めて情報提供を努力義務とするか

②資格者の関与の在り方は具体的にどうあるべきか

③相談しやすい体制をどのように整備するか

利用者視点の調査を行うべき

•

•

•

リスクの大きさの分類が見た目でわかるというのは、利用者にとってメリットとも考えられ、現在の利用者の認識や無くした場合の影響を

調査すべき

逆に、第2類と第3類の区分を無くし、同じ分類にすることの利用者にとってのメリットが今のところ不明瞭である

利用者が資格者に相談することが少ない理由が、利用者が相談したくてもしにくいからなのか、本当は相談すべきであるにもかかわらず

利用者は相談の必要がないと思っているからなのか、そもそも相談する必要がないからなのか、調査したうえで対応を検討すべき

リスクベースアプローチによる合理的な対応と経済的な負担軽減という視点を持ち、第3類は残すべき

•

•

セルフメディケーションの観点から、必要な一般用医薬品へのアクセスが確保され適切に利用されることが重要だが、アクセスの確保には、

適切な価格での販売も含まれると考えられる。リスクの大きさに関わりなくすべての一般用医薬品の販売時全件に同様に資格者の労

力と時間を割くような制度とした場合、医薬品の販売価格に転嫁する必要が発生し、合理性や経済的負担の観点から需要者にも供

給者にも問題となる事態が生じかねない

現在は第3類の販売にあたって相談応需の義務があるところ、リスクの大きさに応じた関与ということであれば、「相談した場合に適切に

応じてくれる資格者がいる」というだけでも十分な場合があるのではないか

「対面神話」から脱却し、関与や情報提供の内容を明確化することは重要

•

•

•

現在資格者の判断に委ねられている関与の在り方や情報提供の具体的な内容について明確化することは、対応する資格者によって

具体的な行為内容がまちまちな状況をどうするべきなのか検討するためにも重要と考える

明確化にあたっては、「対面神話」から脱却し、多様な販売方法や多様なコミュニケーションの在り方を前提として、セルフメディケーショ

ンの観点から資格者にどのような役割を期待し、どこまでを義務付け、どこからを付加価値と考えるのか、整理することが必要

付加価値としてより丁寧な対応をする資格者へのインセンティブ設計も必要なのではないか

4