よむ、つかう、まなぶ。

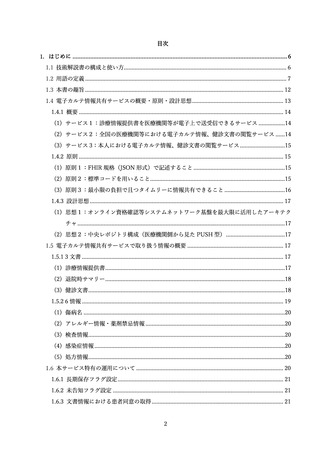

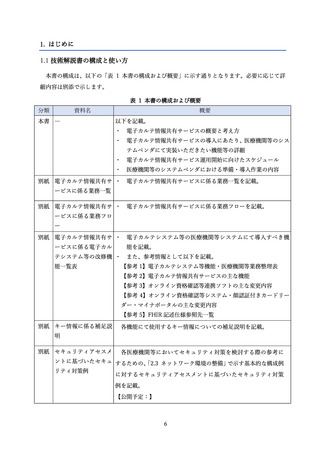

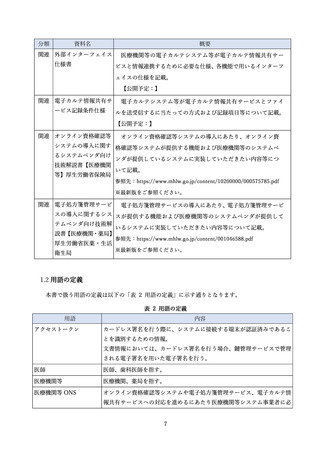

【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム等を提供するシステムベンダ向け技術解説書(案) (22 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html |

| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第18回 9/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

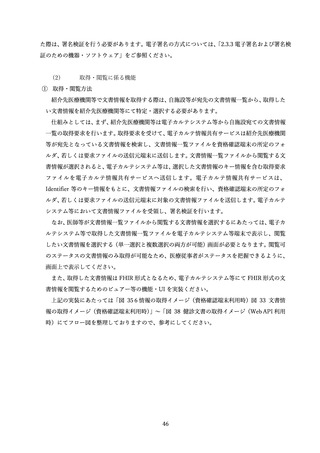

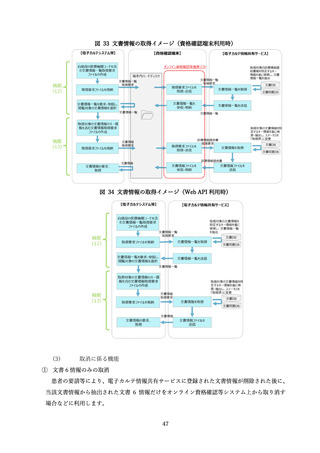

業負担を最小限にした上で実現するための機能および UI を実装ください。

1.6.1 ⻑期保存フラグ設定

医師が本サービスを利用するために文書情報を作成する際、または、医師等が電子カルテシステム

等にカルテ 5 情報のうちの「傷病名」

、

「感染症情報」

、

「アレルギー情報」、

「薬剤禁忌情報」の 4 つの

情報を登録する際に、既定の閲覧可能期間を超えて全国の医療機関等、および、患者にて閲覧できた

方がよいと判断した場合、⻑期保存フラグを付与することができます。

⻑期保存フラグが設定された情報は、中央レポジトリにて「1.5.2 6 情報」に記載の閲覧可能期間

を超えて保存されます。⻑期保存フラグの付与⽅法の詳細は、キー情報に係る補足説明をご参照くだ

さい。

1.6.2 未告知フラグ設定

医師が本サービスを利用するために文書情報を作成する際、または、医師等が電子カルテシステム

等にカルテ 5 情報のうちの「傷病名」を登録する際に、患者に対して傷病名が未告知の場合は、未告

知フラグを付与することができます。

未告知フラグが設定された傷病名は、マイナポータルが提供する患者本人による6情報の閲覧に

おいて、表示されない仕組みとします。オンライン資格確認等システムが提供する全国の医療機関等

での6情報の閲覧においては、傷病名とともに未告知かどうか(未告知である場合はその情報の登録

日付)が分かるような表示をすることとします。

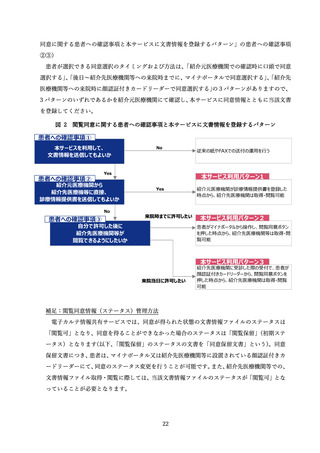

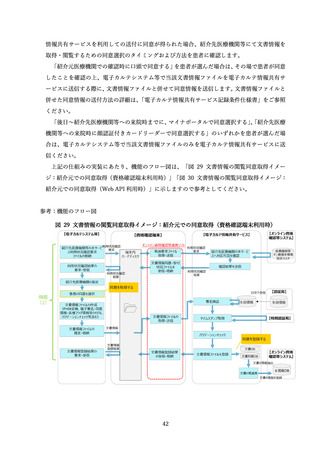

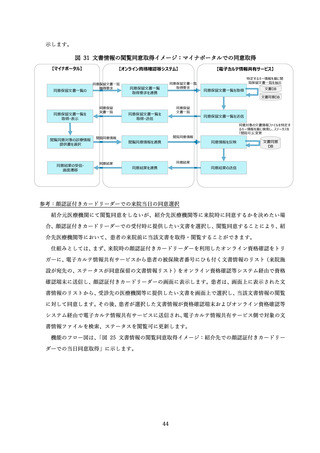

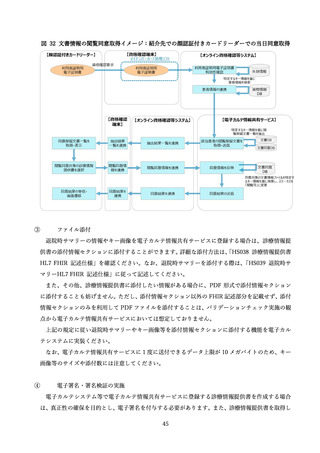

1.6.3 文書情報における患者同意の取得

紹介先医療機関等にて、本サービスを利用して医師等が文書情報を取得・閲覧するにあたっての同

意(本サービスの利用の同意、閲覧の同意)を、患者から取得する必要があります。そのため、まず、

紹介元医療機関の医師は、文書情報の作成に関する同意を取得するタイミングで、患者に紹介元医療

機関から電子カルテ情報共有サービスを介して紹介先医療機関等へ文書情報を送付してもよいかを

確認します。(「図 2 閲覧同意に関する患者への確認事項と本サービスに文書情報を登録するパタ

ーン」の患者への確認事項①)

電子カルテ情報共有サービスを利用しての送付に同意が得られない場合は、従来の紙の運用とし

てください。

電子カルテ情報共有サービスを利用しての送付に同意が得られた場合、紹介先医療機関等にて文

書情報を取得・閲覧するための同意選択のタイミングおよび方法を患者に確認します。

(

「図 2 閲覧

21

1.6.1 ⻑期保存フラグ設定

医師が本サービスを利用するために文書情報を作成する際、または、医師等が電子カルテシステム

等にカルテ 5 情報のうちの「傷病名」

、

「感染症情報」

、

「アレルギー情報」、

「薬剤禁忌情報」の 4 つの

情報を登録する際に、既定の閲覧可能期間を超えて全国の医療機関等、および、患者にて閲覧できた

方がよいと判断した場合、⻑期保存フラグを付与することができます。

⻑期保存フラグが設定された情報は、中央レポジトリにて「1.5.2 6 情報」に記載の閲覧可能期間

を超えて保存されます。⻑期保存フラグの付与⽅法の詳細は、キー情報に係る補足説明をご参照くだ

さい。

1.6.2 未告知フラグ設定

医師が本サービスを利用するために文書情報を作成する際、または、医師等が電子カルテシステム

等にカルテ 5 情報のうちの「傷病名」を登録する際に、患者に対して傷病名が未告知の場合は、未告

知フラグを付与することができます。

未告知フラグが設定された傷病名は、マイナポータルが提供する患者本人による6情報の閲覧に

おいて、表示されない仕組みとします。オンライン資格確認等システムが提供する全国の医療機関等

での6情報の閲覧においては、傷病名とともに未告知かどうか(未告知である場合はその情報の登録

日付)が分かるような表示をすることとします。

1.6.3 文書情報における患者同意の取得

紹介先医療機関等にて、本サービスを利用して医師等が文書情報を取得・閲覧するにあたっての同

意(本サービスの利用の同意、閲覧の同意)を、患者から取得する必要があります。そのため、まず、

紹介元医療機関の医師は、文書情報の作成に関する同意を取得するタイミングで、患者に紹介元医療

機関から電子カルテ情報共有サービスを介して紹介先医療機関等へ文書情報を送付してもよいかを

確認します。(「図 2 閲覧同意に関する患者への確認事項と本サービスに文書情報を登録するパタ

ーン」の患者への確認事項①)

電子カルテ情報共有サービスを利用しての送付に同意が得られない場合は、従来の紙の運用とし

てください。

電子カルテ情報共有サービスを利用しての送付に同意が得られた場合、紹介先医療機関等にて文

書情報を取得・閲覧するための同意選択のタイミングおよび方法を患者に確認します。

(

「図 2 閲覧

21