よむ、つかう、まなぶ。

資料1 供給情報WGについて (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35103.html |

| 出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ(第1回 9/7)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

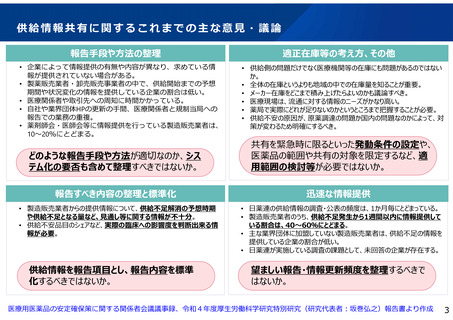

供給情報共有に関するこれまでの主な意見・議論

報告手段や方法の整理

• 企業によって情報提供の有無や内容が異なり、求めている情

報が提供されていない場合がある。

• 製薬販売業者・卸売販売事業者の中で、供給開始までの予想

期間や状況変化の情報を提供している企業の割合は低い。

• 医療関係者や取引先への周知に時間かかっている。

• 自社や業界団体HPの更新の手間、医療関係者と規制当局への

報告での業務の重複。

• 薬剤師会・医師会等に情報提供を行っている製造販売業者は、

10~20%にとどまる。

適正在庫等の考え方、その他

• 供給側の問題だけでなく医療機関等の在庫にも問題があるのではない

か。

• 全体の在庫というよりも地域の中での在庫量を知ることが重要。

• メーカー在庫をどこまで積み上げたらよいのかも議論すべき。

• 医療現場は、流通に対する情報のニーズがかなり高い。

• 薬局で実際にどれが足りないのかというところまで把握することが必要。

• 供給不安の原因が、原薬調達の問題か国内の問題なのかによって、対

策が変わるため明確にするべき。

どのような報告手段や方法が適切なのか、シス

テム化の要否も含めて整理すべきではないか。

共有を緊急時に限るといった発動条件の設定や、

医薬品の範囲や共有の対象を限定するなど、適

用範囲の検討等が必要ではないか。

報告すべき内容の整理と標準化

迅速な情報提供

• 製造販売業者からの提供情報について、供給不足解消の予想時期

や供給不足となる量など、見通し等に関する情報が不十分。

• 供給不安品目のシェアなど、実際の臨床への影響度を判断出来る情

報が必要。

• 日薬連の供給情報の調査・公表の頻度は、1か月毎にとどまっている。

• 製造販売業者のうち、供給不足発生から1週間以内に情報提供して

いる割合は、40~60%にとどまる。

• 主な業界団体に加盟していない製造販売業者は、供給不足の情報を

提供している企業の割合が低い。

• 日薬連が実施している調査の課題として、未回答の企業が存在する。

供給情報を報告項目とし、報告内容を標準

化するべきではないか。

望ましい報告・情報更新頻度を整理するべきで

はないか。

医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議議事録、令和4年度厚生労働科学研究特別研究(研究代表者:坂巻弘之)報告書より作成

3

報告手段や方法の整理

• 企業によって情報提供の有無や内容が異なり、求めている情

報が提供されていない場合がある。

• 製薬販売業者・卸売販売事業者の中で、供給開始までの予想

期間や状況変化の情報を提供している企業の割合は低い。

• 医療関係者や取引先への周知に時間かかっている。

• 自社や業界団体HPの更新の手間、医療関係者と規制当局への

報告での業務の重複。

• 薬剤師会・医師会等に情報提供を行っている製造販売業者は、

10~20%にとどまる。

適正在庫等の考え方、その他

• 供給側の問題だけでなく医療機関等の在庫にも問題があるのではない

か。

• 全体の在庫というよりも地域の中での在庫量を知ることが重要。

• メーカー在庫をどこまで積み上げたらよいのかも議論すべき。

• 医療現場は、流通に対する情報のニーズがかなり高い。

• 薬局で実際にどれが足りないのかというところまで把握することが必要。

• 供給不安の原因が、原薬調達の問題か国内の問題なのかによって、対

策が変わるため明確にするべき。

どのような報告手段や方法が適切なのか、シス

テム化の要否も含めて整理すべきではないか。

共有を緊急時に限るといった発動条件の設定や、

医薬品の範囲や共有の対象を限定するなど、適

用範囲の検討等が必要ではないか。

報告すべき内容の整理と標準化

迅速な情報提供

• 製造販売業者からの提供情報について、供給不足解消の予想時期

や供給不足となる量など、見通し等に関する情報が不十分。

• 供給不安品目のシェアなど、実際の臨床への影響度を判断出来る情

報が必要。

• 日薬連の供給情報の調査・公表の頻度は、1か月毎にとどまっている。

• 製造販売業者のうち、供給不足発生から1週間以内に情報提供して

いる割合は、40~60%にとどまる。

• 主な業界団体に加盟していない製造販売業者は、供給不足の情報を

提供している企業の割合が低い。

• 日薬連が実施している調査の課題として、未回答の企業が存在する。

供給情報を報告項目とし、報告内容を標準

化するべきではないか。

望ましい報告・情報更新頻度を整理するべきで

はないか。

医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議議事録、令和4年度厚生労働科学研究特別研究(研究代表者:坂巻弘之)報告書より作成

3