よむ、つかう、まなぶ。

資料53-2 同意文書の保存期間について (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html |

| 出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

参考

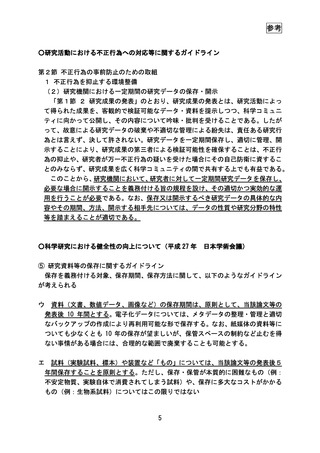

○研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

第2節 不正行為の事前防止のための取組

1 不正行為を抑止する環境整備

(2)研究機関における一定期間の研究データの保存・開示

「第1節 2 研究成果の発表」のとおり、研究成果の発表とは、研究活動によっ

て得られた成果を、客観的で検証可能なデータ・資料を提示しつつ、科学コミュニ

ティに向かって公開し、その内容について吟味・批判を受けることである。したが

って、故意による研究データの破棄や不適切な管理による紛失は、責任ある研究行

為とは言えず、決して許されない。研究データを一定期間保存し、適切に管理、開

示することにより、研究成果の第三者による検証可能性を確保することは、不正行

為の抑止や、研究者が万一不正行為の疑いを受けた場合にその自己防衛に資するこ

とのみならず、研究成果を広く科学コミュニティの間で共有する上でも有益である。

このことから、研究機関において、研究者に対して一定期間研究データを保存し、

必要な場合に開示することを義務付ける旨の規程を設け、その適切かつ実効的な運

用を行うことが必要である。なお、保存又は開示するべき研究データの具体的な内

容やその期間、方法、開示する相手先については、データの性質や研究分野の特性

等を踏まえることが適切である。

○科学研究における健全性の向上について(平成 27 年

日本学術会議)

⑤ 研究資料等の保存に関するガイドライン

保存を義務付ける対象、保存期間、保存方法に関して、以下のようなガイドライン

が考えられる

ウ

資料(文書、数値データ、画像など)の保存期間は、原則として、当該論文等の

発表後 10 年間とする。電子化データについては、メタデータの整理・管理と適切

なバックアップの作成により再利用可能な形で保存する。なお、紙媒体の資料等に

ついても少なくとも 10 年の保存が望ましいが、保管スペースの制約など止むを得

ない事情がある場合には、合理的な範囲で廃棄することも可能とする。

エ

試料(実験試料、標本)や装置など「もの」については、当該論文等の発表後5

年間保存することを原則とする。ただし、保存・保管が本質的に困難なもの(例:

不安定物質、実験自体で消費されてしまう試料)や、保存に多大なコストがかかる

もの(例:生物系試料)についてはこの限りではない

5

○研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

第2節 不正行為の事前防止のための取組

1 不正行為を抑止する環境整備

(2)研究機関における一定期間の研究データの保存・開示

「第1節 2 研究成果の発表」のとおり、研究成果の発表とは、研究活動によっ

て得られた成果を、客観的で検証可能なデータ・資料を提示しつつ、科学コミュニ

ティに向かって公開し、その内容について吟味・批判を受けることである。したが

って、故意による研究データの破棄や不適切な管理による紛失は、責任ある研究行

為とは言えず、決して許されない。研究データを一定期間保存し、適切に管理、開

示することにより、研究成果の第三者による検証可能性を確保することは、不正行

為の抑止や、研究者が万一不正行為の疑いを受けた場合にその自己防衛に資するこ

とのみならず、研究成果を広く科学コミュニティの間で共有する上でも有益である。

このことから、研究機関において、研究者に対して一定期間研究データを保存し、

必要な場合に開示することを義務付ける旨の規程を設け、その適切かつ実効的な運

用を行うことが必要である。なお、保存又は開示するべき研究データの具体的な内

容やその期間、方法、開示する相手先については、データの性質や研究分野の特性

等を踏まえることが適切である。

○科学研究における健全性の向上について(平成 27 年

日本学術会議)

⑤ 研究資料等の保存に関するガイドライン

保存を義務付ける対象、保存期間、保存方法に関して、以下のようなガイドライン

が考えられる

ウ

資料(文書、数値データ、画像など)の保存期間は、原則として、当該論文等の

発表後 10 年間とする。電子化データについては、メタデータの整理・管理と適切

なバックアップの作成により再利用可能な形で保存する。なお、紙媒体の資料等に

ついても少なくとも 10 年の保存が望ましいが、保管スペースの制約など止むを得

ない事情がある場合には、合理的な範囲で廃棄することも可能とする。

エ

試料(実験試料、標本)や装置など「もの」については、当該論文等の発表後5

年間保存することを原則とする。ただし、保存・保管が本質的に困難なもの(例:

不安定物質、実験自体で消費されてしまう試料)や、保存に多大なコストがかかる

もの(例:生物系試料)についてはこの限りではない

5