よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 これまでの議論の整理(概要) (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34873.html |

| 出典情報 | 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第8回 8/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Ⅱ

1

各論

福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題を踏まえたあり方の検討

(1)現行制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の考え方の再整理

積極的な検討を

求める意見

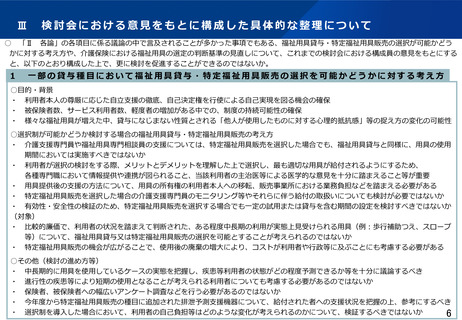

○ 被保険者数、サービス利用者数、軽度とされている者(要支援・要介護1の者)の増加がある中、制度の持続可能

性を高めるため、メンテナンスの必要性の低い品目、要介護度に関係なく給付対象となっている廉価とされている貸与

種目の整理に向けた検討を進めることが必要である。

○ つえ、スロープ、手すりのうち、希望小売価格が特に廉価なものについては、利用目的等を考慮・整理した上で、

販売に移行することも考えられる。例えば、スロープには価格が安価なスロープもあり、状態変化等による借り換えの

割合も低いことから、これらは販売にしても利用者の負担は低いと考えられる。

○ 貸与の開始から一定期間経過したものについては、利用者の意向や負担の状況等を考慮して、貸与と販売の選択制

を検討する必要がある。

○ 介護保険法における自立支援は自己決定が含まれており、貸与と販売の選択は考えられるが、適時・適切な用具を

使用するため、状態の把握、利用の習熟等の期間等が必要であり、機械的に移行するのではなく、他職種と連携の上、

判断するべき。

慎重な検討を求

める意見

○ 高齢者は状態の変化(悪化・改善等含む)が生じやすいため、適宜借り換え等も行うことができることから、在宅

での自立した生活を維持するという目的を福祉用具貸与は果たしている。短期間で貸与が終了する者も一定数おり、必

ずしも販売の方が利用者の経済的負担が少ないというものではない。また、「貸与と販売のあり方を考えること」と

「現行では福祉用具貸与の場合にケアマネジメントの費用がかかること」とを分けて議論するべきである。

○ 福祉用具を購入した場合、利用者の状態や生活形態に合わなくなった場合の交換は困難。高齢者は出来るだけ一つ

の製品を長期間使い続ける傾向もあるが、耐用年数が過ぎた場合は交換をするべきである。

○ 福祉用具は貸与を原則として、福祉用具専門相談員によるモニタリングにより、用具の不適合・不具合を事前に察

知し、状況に応じて製品の交換やメンテナンスを行うPDCAを実施しており、利用者の安全性確保が原則である。

○ 貸与から販売への移行ではなく、福祉用具貸与に要する費用を人のサービスと物のサービスに分けて、人のサービ

スは介護報酬に区分する、あるいは貸与価格を人のサービスと物のサービスに分けて提示する、更に、一定期間過ぎた

ら物のサービス価格に相当する分は貸与価格を変えることの考え方を整理し、奨励することも適正化の一つではないか。

2

1

各論

福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題を踏まえたあり方の検討

(1)現行制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の考え方の再整理

積極的な検討を

求める意見

○ 被保険者数、サービス利用者数、軽度とされている者(要支援・要介護1の者)の増加がある中、制度の持続可能

性を高めるため、メンテナンスの必要性の低い品目、要介護度に関係なく給付対象となっている廉価とされている貸与

種目の整理に向けた検討を進めることが必要である。

○ つえ、スロープ、手すりのうち、希望小売価格が特に廉価なものについては、利用目的等を考慮・整理した上で、

販売に移行することも考えられる。例えば、スロープには価格が安価なスロープもあり、状態変化等による借り換えの

割合も低いことから、これらは販売にしても利用者の負担は低いと考えられる。

○ 貸与の開始から一定期間経過したものについては、利用者の意向や負担の状況等を考慮して、貸与と販売の選択制

を検討する必要がある。

○ 介護保険法における自立支援は自己決定が含まれており、貸与と販売の選択は考えられるが、適時・適切な用具を

使用するため、状態の把握、利用の習熟等の期間等が必要であり、機械的に移行するのではなく、他職種と連携の上、

判断するべき。

慎重な検討を求

める意見

○ 高齢者は状態の変化(悪化・改善等含む)が生じやすいため、適宜借り換え等も行うことができることから、在宅

での自立した生活を維持するという目的を福祉用具貸与は果たしている。短期間で貸与が終了する者も一定数おり、必

ずしも販売の方が利用者の経済的負担が少ないというものではない。また、「貸与と販売のあり方を考えること」と

「現行では福祉用具貸与の場合にケアマネジメントの費用がかかること」とを分けて議論するべきである。

○ 福祉用具を購入した場合、利用者の状態や生活形態に合わなくなった場合の交換は困難。高齢者は出来るだけ一つ

の製品を長期間使い続ける傾向もあるが、耐用年数が過ぎた場合は交換をするべきである。

○ 福祉用具は貸与を原則として、福祉用具専門相談員によるモニタリングにより、用具の不適合・不具合を事前に察

知し、状況に応じて製品の交換やメンテナンスを行うPDCAを実施しており、利用者の安全性確保が原則である。

○ 貸与から販売への移行ではなく、福祉用具貸与に要する費用を人のサービスと物のサービスに分けて、人のサービ

スは介護報酬に区分する、あるいは貸与価格を人のサービスと物のサービスに分けて提示する、更に、一定期間過ぎた

ら物のサービス価格に相当する分は貸与価格を変えることの考え方を整理し、奨励することも適正化の一つではないか。

2