よむ、つかう、まなぶ。

【参考資料4】第2回花粉症に関する関係閣僚会議資料(本文・工程表) (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html |

| 出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Ⅲ

花粉症対策の3本柱

花粉症という社会問題の解決に向け、目に見える結果が出るよう、以下

に掲げる3本柱の対策に盛り込まれた様々な対策について、縦割りを排

し、政府一丸となって速やかに実行していく。

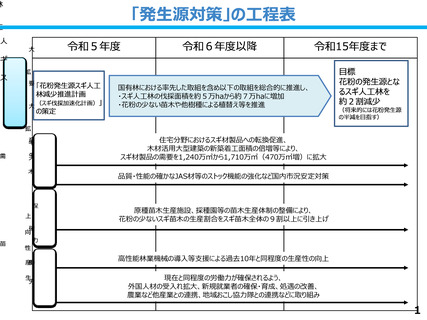

1.発生源対策

<現状>

これまでも、花粉発生源対策として、スギ人工林を伐採し、花粉の

少ないスギ苗木や他樹種による植替え等を進めてきた。

花粉の少ないスギ苗木の生産量は 10 年前の約 140 万本から 10 倍の

約 1,500 万本へと飛躍的に伸び、全スギ苗木の生産本数のうち約5割

を占めるまでに増加している。しかしながら、花粉の少ないスギ苗木

による植替えは、これまでの累計でも約4万 ha と、未だ全スギ人工

林面積の1%以下の水準である。このため、花粉の少ないスギ苗木の

更なる生産拡大が必要である。

また、人口がさらに減少していく中で、伐採や植替えを行うために

は、生産性の向上とともに林業労働力の確保が課題である。

加えて、木材需要の約4割を占める建築分野において、建築基準の

合理化、中・大規模の木造建築物プロジェクトや地域材を活用した住

宅整備の促進、輸出の促進などに取り組んで来たところであるが、ス

ギ材需要の一層の拡大に向けた環境整備が必要である。

<今後の取組>

10 年後の令和 15 年度(2033 年度)には花粉の発生源となるスギ人

工林を前述の 431 万 ha から約2割減少させることを目指して、以下

に掲げる取組を集中的に推進する。これらの取組により、スギ人工林

由来の花粉が約2割減少 7すれば、例えば、花粉量の多かった今シー

ズンであっても平年並みの水準 8まで花粉量を減少させる効果が期待

できる。また、将来的(約 30 年後)には、継続した取組により花粉発

生量の半減 7 を目指す。

7

花粉量は年によって変動するため、雄花を着花するスギ人工林の減少と比例して花粉量も減少するものとみ

なす。

8

スギ雄花の着花量の全国平均値の過去 10 年平均を「平年」とみなす。

3

花粉症対策の3本柱

花粉症という社会問題の解決に向け、目に見える結果が出るよう、以下

に掲げる3本柱の対策に盛り込まれた様々な対策について、縦割りを排

し、政府一丸となって速やかに実行していく。

1.発生源対策

<現状>

これまでも、花粉発生源対策として、スギ人工林を伐採し、花粉の

少ないスギ苗木や他樹種による植替え等を進めてきた。

花粉の少ないスギ苗木の生産量は 10 年前の約 140 万本から 10 倍の

約 1,500 万本へと飛躍的に伸び、全スギ苗木の生産本数のうち約5割

を占めるまでに増加している。しかしながら、花粉の少ないスギ苗木

による植替えは、これまでの累計でも約4万 ha と、未だ全スギ人工

林面積の1%以下の水準である。このため、花粉の少ないスギ苗木の

更なる生産拡大が必要である。

また、人口がさらに減少していく中で、伐採や植替えを行うために

は、生産性の向上とともに林業労働力の確保が課題である。

加えて、木材需要の約4割を占める建築分野において、建築基準の

合理化、中・大規模の木造建築物プロジェクトや地域材を活用した住

宅整備の促進、輸出の促進などに取り組んで来たところであるが、ス

ギ材需要の一層の拡大に向けた環境整備が必要である。

<今後の取組>

10 年後の令和 15 年度(2033 年度)には花粉の発生源となるスギ人

工林を前述の 431 万 ha から約2割減少させることを目指して、以下

に掲げる取組を集中的に推進する。これらの取組により、スギ人工林

由来の花粉が約2割減少 7すれば、例えば、花粉量の多かった今シー

ズンであっても平年並みの水準 8まで花粉量を減少させる効果が期待

できる。また、将来的(約 30 年後)には、継続した取組により花粉発

生量の半減 7 を目指す。

7

花粉量は年によって変動するため、雄花を着花するスギ人工林の減少と比例して花粉量も減少するものとみ

なす。

8

スギ雄花の着花量の全国平均値の過去 10 年平均を「平年」とみなす。

3